今年上半年,有关高超声速导弹的新闻接踵而至——1月,日本内阁会议批准2025财年预算案,计划投入2976亿日元用于研发高超声速导弹并建设相关生产基地。同月,据朝中社报道,朝鲜成功试射新型高超声速中远程弹道导弹。

4月,英国宣布高超声速技术取得新突破,距离研发高超声速导弹又近了一步。5月,美空军参谋长透露,将在2026财年为AGM-183A高超声速导弹项目申请资金支持。6月,法国在巴黎航展上展示了一款研发中的陆基中程高超声速弹道导弹的缩比模型。同月,伊朗启动代号为“真实诺言-3”的报复行动,用自主研发的高超声速弹道导弹、无人机等武器反击以色列。

综观这些动态,高超声速导弹的研发运用像被按下了“加速键”。

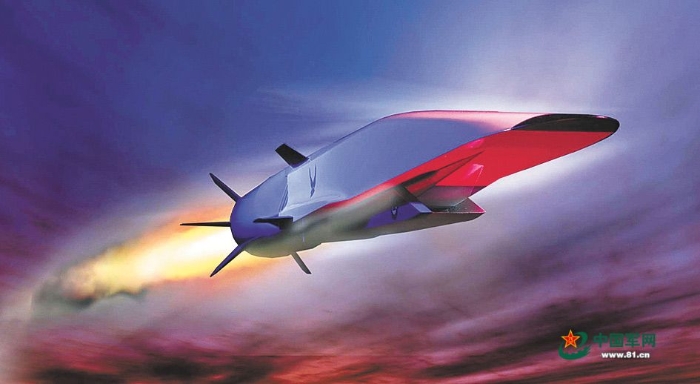

严格来说,高超声速导弹主要可分为两类:高超声速助推滑翔导弹和吸气式高超声速巡航导弹。前者由火箭助推器将导弹加速至高超声速,然后在大气层边缘或临近空间进行无动力滑翔。此类导弹飞行高度高,射程远,横向机动范围大,适合打击战略纵深目标。后者采用超燃冲压发动机,在飞行中持续吸入空气,与燃料混合燃烧产生强大推力,使导弹达到高超声速。此类导弹飞行高度略低,低空突防能力更强,具备较好的隐蔽性和末端机动能力,适合打击时敏目标。

除了以上两种类型,为了尽快拥有高超声速打击能力,对传统弹道导弹进行改进也成为发展高超声速导弹的一条捷径。俄罗斯的“匕首”、伊朗的“法塔赫”等都属此类。因为能以快制快,突破对手的防空系统,各国竞相展开对高超声速导弹的研发。

20世纪70年代,美国就开始研究高超声速助推滑翔导弹。进入21世纪,美海、陆、空军均展开对高超声速滑翔导弹的研发。其中,海军和陆军基于通用的高超声速滑翔体分别研发“中远程常规打击武器”和“远程高超声速武器”;空军基于战术助推滑翔体研发“空射快速响应武器”。其所研高超声速滑翔导弹有3个技术特点:一是射程上由突出战略打击转变为战略战术打击并重;二是双锥体构型与升力体构型滑翔体同步发展;三是力求在“三位一体”基础上实现多平台部署。

自2013年始,美军又开始了高超声速巡航导弹的研发。其主要基于“高超声速吸气式武器概念”,旨在提升对时敏目标或重点防御目标的快速远程打击能力。美空军于2021年启动了“高超声速攻击巡航导弹”项目,美海军于2023年启动了“高超声速空射进攻性反舰导弹”项目。美军高超声速巡航导弹的技术特点主要有二:一是依托“高超声速吸气式武器概念”成果,采用空基平台发射,兼具对地攻击与反舰打击能力;二是围绕双模态超燃冲压发动机和分区燃烧超燃冲压发动机展开研发,不断积累经验。

俄罗斯是世界上较早生产和列装高超声速巡航导弹的国家。近年来,其“匕首”“锆石”“榛树”等多型导弹先后投入实战。“匕首”是“伊斯坎德尔”战术弹道导弹的空射改进型,使用火箭发动机推进,通常由米格-31战斗机或图-22轰炸机携带,可打击海上移动目标或陆上坚固目标。“锆石”是俄军首型海基高超声速巡航导弹,采用超燃冲压发动机推动,可从护卫舰、巡洋舰、潜艇等平台发射,打击各种水面舰艇和地面目标。2024年11月,俄罗斯“榛树”新型中程高超声速导弹投入实战。俄方表示,“榛树”导弹已具备量产条件。俄罗斯的“先锋”洲际导弹由SS-19洲际导弹的弹体和高超声速可变轨滑翔弹头组成,最大射程超过1万千米,最高速度超过20马赫,可携带核弹头。

其他国家也先后展开高超声速导弹的研发。法国正在研发ASN4G型高超声速导弹,准备装备给“阵风”战斗机。英国及澳大利亚则在推进高超声速导弹与可重复使用高超声速飞行器的研发。朝鲜、伊朗、印度等国也在加快高超声速导弹的研发。

“天下武功,唯快不破。”高超声速导弹以快见长,对一些远程目标进行快速打击,是其主要的作战方式。5马赫以上的飞行速度,意味着即使距离目标1000千米,高超声速导弹也能在10分钟内打过去。而传统的弹道导弹飞行同样的距离需要15~20分钟,亚音速巡航导弹更是需要1小时以上。2022年3月,俄军从克里米亚半岛发射了一枚“匕首”高超声速导弹,仅用7分钟,就摧毁了位于对手战略纵深的一处大型地下导弹和航空弹药库。除了拥有毋庸置疑的速度,高超声速导弹还有不少其他技能“傍身”。

隐身突防。高超声速导弹凭借先进气动布局如乘波体,可在飞行时产生较强的升力,同时减少雷达反射面积。一些此类导弹使用吸波材料覆盖弹体,能有效吸收探测雷达发射的电磁波,降低反射信号强度。通过对发动机尾焰进行冷却、采取红外抑制技术等,此类导弹可有效降低红外辐射特征。此外,一些高超声速导弹可在距离地面20~100千米的临近空间飞行,这个高度多数防空系统无法企及,因而突防效率较高。

机动变轨。传统弹道导弹的轨迹近似抛物线,反导系统可通过轨道计算提前预判拦截点。高超声速导弹在飞行过程中能够进行横向和纵向机动,尤其是横向的“蛇形机动”能实现大幅变轨,难以被对手预警系统预测和锁定,大大增加反导系统拦截难度。接近目标时,高超声速导弹通常会进行高频次小幅度机动或大角度俯冲,以规避近程防空武器拦截。2024年12月,也门胡塞武装发射的“巴勒斯坦-2”高超声速弹道导弹,就带有机动变轨的特征。

慑战一体。高超声速导弹的威慑力,主要体现在能突破各国现有的防空反导体系方面,其带来的威胁既可以是战术性的,也可能是战略性的。极高的飞行速度令对手预警和拦截“窗口”被大幅压缩。飞行轨迹复杂多变使得现有反导系统的雷达跟踪和拦截计算无法应对,直接削弱对手的防御信心。搭载常规弹头的高超声速导弹可对航母、机场、导弹阵地等高价值目标即时打击,形成区域拒止威慑。搭载核弹头的高超声速导弹可突破对手的反导屏障,直接攻击其指挥中心、核武基地等战略纵深要害目标,改变战略平衡。近年来的实战运用也证明,高超声速导弹已成为现代战场上很难防御的武器之一。

当前,以高超声速导弹为代表的新型作战力量迅速崛起,围绕高超声速导弹展开的攻防正在重塑新的军事斗争格局。同类装备间的角逐、反制手段的升级,也促使高超声速导弹加速“进化”。

推进动力不断增强。高超声速导弹增强动力是必然趋势。从传统的火箭动力发展到超燃冲压发动机、新型预冷却发动机、爆震发动机、磁流体发动机等,就体现着这一趋势。还有一种驻定斜爆震发动机,不仅结构简单,燃烧室长度短,功率密度也高,极具发展潜力。另外,高超声速导弹要在大空域、宽速域高性能飞行,单一类型的发动机往往“力有不逮”,组合发动机综合性能高、适用范围广,也是未来动力发展的一个趋势。常见的组合动力推进,包括火箭基组合循环动力、涡轮基组合循环动力、空气涡轮火箭组合发动机等。随着动力的不断增强,高超声速导弹才能始终保持其“闪击重锤”的地位。

智能与自主程度提升。高超声速导弹与传统导弹相比,飞行包线跨域大、飞行环境更复杂,对制导和控制提出了更严苛的要求。未来高超声速导弹将通过开发人工智能轨迹优化算法,实现智能飞行控制,进一步提升自适应能力、抗干扰能力和机动性。同时,人工智能可助力高超声速导弹实现任务规划与自主决策,根据预定目标和实时环境信息,自主改变飞行轨迹、调整飞行速度,提高突防能力。利用机器学习和大数据技术,实现精确制导,提高打击精度,也是高超声速导弹的发展方向。同时,该技术还可用于对导弹状态进行实时监测,对可能出现的问题提供预警和解决方案,以降低故障率。今后多枚导弹间的信息共享和协同作战,也依赖于这种智能与自主,包括确保导弹在强电磁干扰条件下精准命中目标。

新材料与热防护技术更先进。未来,随着高超声速导弹的持续增速,如何应对更加严峻的热环境,这一问题无法回避。传统设计手段难以满足急剧增长的热载荷要求。一方面需要研发能承受更高温度、具有更好抗氧化性和抗热震性的新型防热材料,如超高温陶瓷、梯度复合材料、气凝胶复合材料等,确保在长时间加热的情况下,导弹表面不烧蚀、外形结构不变形;另一方面需要优化热防护的结构设计,让主动热防护结构不但能达到高效冷却的目的,而且质量更轻、功能更多。

制造和使用成本有所降低。随着今后围绕高超声速导弹攻防对抗的加剧,高能激光、电磁炮等新概念反制武器会纷纷登场。这些反制武器成本很低,高超声速导弹如果不作出改变,将掉入“性价比陷阱”。因此,必须想方设法降低其研发制造和使用成本。在制造方面,可通过优化设计与架构,如采用全数字开放式架构,提高导弹的通用性和可维护性,便于批量生产和升级改造;通过使用低成本材料,如用高强度不锈钢替代稀有金属,以压低造价;采用增材制造技术,如3D打印制导系统、尾翼、发动机等,提高生产速度,降低加工与装配难度和成本。在使用方面,可通过提高导弹重复使用性,如研发可重复使用的发动机、弹体等,减少每次任务的装备消耗,降低使用成本。同时,通过建立高效的维护保障体系,如利用智能监测技术实时掌握导弹状态,实现精准维护,以降低成本。

来源:中国军网、解放军报、中国国防报等综合