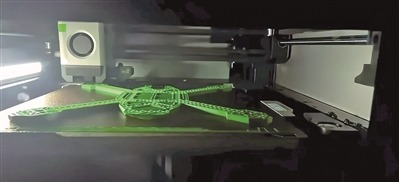

与传统制造技术的“减材制造”(如切削、钻孔)和“等材制造”(如锻造、铸造)工艺不同,3D打印技术是一种“增材制造”工艺。它通过对所打印物体的数字三维模型进行切片,控制打印机根据切片逐层堆积原材料(如塑料、树脂和金属粉末等),从而打印出一个实实在在的物体。这种独特的制造工艺,为其军事应用带来诸多优势。

快速响应与战场即时制造。战场上,一个关键零部件的损坏,可能导致一台大型装备失去战斗力。在传统供应链下,新的零部件可能需要数周甚至数月时间才能运抵战场。使用3D打印设备后,可以当场下载数字文件,在短短几小时内就能打印出急需的零部件,极大地缩短了装备维修时间,使其快速恢复战斗力。

轻量化与性能优化设计。对于航空航天和单兵装备而言,减重需求非常迫切。3D打印可以轻松制造出复杂结构,并在保证强度和安全系数的前提下,最大限度减少原材料的使用,实现零部件轻量化。另外,3D打印还可以将多个零部件整合成一个整件,减少连接件的使用,同时提高结构强度和可靠性,如飞机的机舱支架、发动机燃油喷嘴等。

提升装备研发与升级速度。在装备研发阶段,3D打印能快速制造出设备原型进行测评,缩短研发周期。送往测试场进行测试后,技术人员根据测评反馈,可以多次改进设计并反复测试,快速完成装备的迭代升级,速度比传统的装备研发模式要快得多。

特殊装备订制化生产。3D打印可以为士兵制造专属装备,如适合个人面部结构的防毒面具、订制化生产的武器支架和战术附件等,提升人机功效和作战效能。另外,针对特定的侦察或攻击任务,3D打印设备可以快速打印出特制的小型无人机、无人地面车辆部件等,以适应特定的任务环境。

对于一些停产的老旧装备,其备用零部件可能已无法采购或价格昂贵。3D打印可以极低的成本制造这些零部件,有效延长装备的使用寿命。即使这些零部件需要采用传统方法制造,3D打印也可以快速制造出所需模具,缩短零部件的制造时间。

3D打印不仅带来制造效率的提升,还推动了一场战术革命的发生。其核心是将装备制造能力从后方推向前线,从根本上改变部队的后勤补给模式。

从“储备运输”到“数据打印”。在传统的战场后勤保障模式下,军队后勤依赖庞大的后勤供应链,指挥部需要预测可能损坏的零部件,提前数月生产、存储和运输,一旦供应链被切断或预测失误,前线战斗力也将受到影响。在3D打印技术的后勤供应支持下,战场后勤由原来的“储备运输”部分转变为“数字文件库”和原材料供应,需要什么零部件就地打印。配备3D打印设备的部队因此具备一定的自我保障能力,大大增强了部队的持久作战能力。

实现“零等待”装备维修。在野战维修点,3D打印设备成为士兵的“维修站”:坦克的侧裙板卡扣、装甲车观瞄镜的防护罩、步枪的个性化贴腮板、单兵侦察无人机……这些小型零部件和装备一旦出现战损,都能立即通过3D打印设备现场制造。这种“即时维修”能力,将装备的不可用时间从数周、数天缩短至数小时,极大地提高了装备的出动率和任务成功率。

低成本“蜂群”战术的催化剂。3D打印是“蜂群”战术的理想助手。借助3D打印设备,士兵在战场上能快速批量打印出结构简单的侦察或攻击型无人机。这些无人机成本低,可以执行自杀式攻击、电子干扰和饱和侦察等高风险任务,即使被击落也损失不大。

实现硬件装备“敏捷开发”。3D打印允许部队在战术层面快速适应特定任务需求,这是传统大规模生产无法达成的。例如,为了应对城市巷战环境,可以快速设计并打印出为小型无人机加装的隔墙侦听设备舱;为应对山地环境,可以打印出更适合复杂地形的轮胎或履带,部队装备不再是一成不变,而是可以像软件一样“打补丁”升级,实现硬件装备的“敏捷开发”。

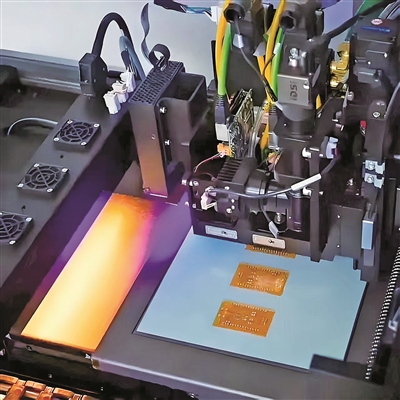

此外,3D打印还实现了高端装备快速制造。例如,采用3D打印技术制造的钨合金穿甲弹,比传统工艺制造的钨合金穿甲弹的穿甲能力更强,同时实现减重。

当前,3D打印在战场上的应用越来越多,但依旧面临诸多技术挑战,其中能源依赖是主要问题之一。3D打印设备需要稳定、持续的电力供应,在战场上,可靠的能源如大功率发电机或稳定的电网往往是稀缺资源,打印设备很容易陷入断网断电的境地,无法正常工作。另外,材料局限和性能不足问题明显。战场上可用的打印材料通常局限于热塑性塑料或光敏树脂等,其强度、耐高温性和抗腐蚀性远远不能满足需求。因此,许多现场打印的零部件被视为“临时替代品”,其机械性能、精度和耐久性无法与原始锻造或精密加工零部件相比,难以长期使用。

为了解决这些问题,未来3D打印技术将聚焦以下发展方向。

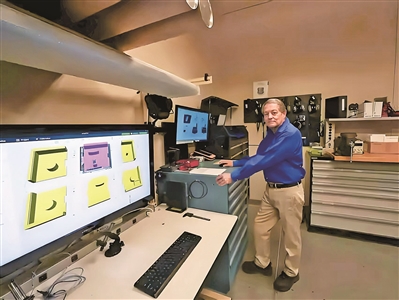

首先,开发高度集成化的现场打印系统。将打印机、电源系统、材料存储和控制系统等集成在一个标准集装箱或方舱内,形成可机动部署的“移动微型工厂”,从而解决电力供应问题。其次,提升材料多样性,研发易于携带、存储、且能在现场条件下打印、接近金属性能的聚合物基复合材料。再次,建立军用或应急零件数字库,结合人工智能技术,实现预测性维护和自动生成维修零件模型,最终形成 “分布式制造网络”。

3D打印不仅是制造技术的转型升级,还是一次深刻的技术革命,将赋予前线部队前所未有的自主权和灵活性,压缩从“需求”到“满足”的时空距离。其未来将在多大程度上改变战场样貌,值得继续关注。

来源:解放军报、中国军网、中国国防报等综合