近年来,在俄乌、巴以冲突中,小微型导弹频频现身,引发广泛关注。与20世纪五六十年代美、苏两国研发的一些便携式防空导弹不同,当前的小微型导弹大都采用轻量化、智能化、低成本设计。这些新型小微型导弹最早现身于20世纪末期,旨在精确打击单兵和无人机、轻型车辆等作战平台。

北约各国军工行业的标准可在一定程度上体现这类导弹的特点。其行业标准为:弹重一般不超过15千克,弹长不超过1.5米,直径不超过150毫米,单价不超过5万美元,能有效填补火箭筒与大中型导弹之间的火力空白。

虽然问世较晚,但小微型导弹的发展速度较快,其历程可分为3个阶段。

技术起源与初代探索阶段。这一时期,大体从1990年开始,至2010年结束。当时,为了满足单兵反装甲的新需求,有的国家借助微系统技术的发展,开始基于传统便携式防空/反坦克导弹研发小微型导弹,并催生了两种都被命名为“长钉”的小微型导弹。

第一种“长钉”导弹指的是以色列“长钉”反坦克导弹家族,包括短程型“长钉-SR”、中程型“长钉-MR”、远程型“长钉-LR”和增程型“长钉-ER”等,射程从800米到8000米不等,前三型弹重(含发射筒)约为10千克左右,增程型为20千克。在此基础上,以色列相关公司于2009年展示了所研发的严格意义上的小微型导弹——“长钉-Mini”,弹重4千克,弹长约为80厘米,射程1.2千米,携带高爆破片杀伤战斗部,由2人小组携行,通过肩射或三脚架支撑发射。

第二种“长钉”导弹指的是美国相关公司于2006年研制成功的单兵肩扛式导弹,弹重2.4千克,弹长63.5厘米,射程3.2千米,战斗部为1千克高爆弹头,单个士兵可携带2枚导弹。这两种“长钉”导弹,通过微型化、精确制导技术集成,为单兵、班组、无人机等提供了灵活、轻便、低成本的精确制导弹药。

深度轻量化与多平台扩展阶段。这一时期,大体从2011年开始,至2020年结束。该阶段,微系统、轻量化复合材料等关键技术取得新突破,城市战、反恐行动增多,无人机带来的威胁日增。这些因素相互叠加,推动小微型导弹迅速发展。“长矛”“岩燕”“萤火虫”“郊狼”等型号先后出现,并呈现出深度轻量化、多平台适配等特点。

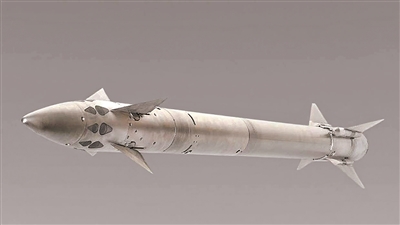

美国一家公司生产的“长矛”导弹有一定代表性,该导弹长42.7厘米,弹径40毫米,体积比“长钉”更小,弹重仅771克,射程2千米,能用榴弹发射器发射,单兵携行量达到6枚。为实现轻量化与低成本,它采用发动机燃料、壳体、喷管一体化成型技术,弹体由碳纤维复合材料制成,实现了大幅减重缩体。

英国“岩燕”轻型多用途导弹则体现了多平台适配特征,弹重(含发射筒)13千克,弹长1.3米,弹径76毫米,采用破片/聚能双效战斗部,最大射程8千米。该型导弹的发射平台涵盖单兵、车辆、舰艇及航空器,其中AW159“野猫”直升机最多可挂载20枚“岩燕”导弹,用于反水面快艇、近岸火力支援等。它采用单兵肩射、三脚架发射或使用轻型“星爆”地基防空系统发射时,可有效杀伤轻型装甲目标和无人机等低慢小目标。

巡飞弹的应用,成为该阶段的一大特征。巡飞弹是无人机技术与巡航导弹技术融合的产物,其尺寸重量、技术特征、使用场景高度契合小微型导弹的定义,因此可视为一种具有较长时间滞空功能的小微型导弹。该时期的代表性巡飞弹有美国微型直接碰撞杀伤导弹(MHTK)、“郊狼”巡飞弹、波兰“战友”巡飞弹等,小微型导弹反无人作战能力初现。

网络化与智能化升级阶段。这一时期,从2021年至今。该阶段,分布式作战概念受到重视,进而引发小微型导弹的升级换代。“长钉”“郊狼”“弹簧刀”“萤火虫”“岩燕”等导弹适应实战要求进行了升级。“柳叶刀-3”“索利斯特”“迷你哈洛普”巡飞弹、“铠甲-SM”系统57E6M-E微型拦截弹等新型小微型导弹开始出现。随着网络化、智能化水平逐步提升,该阶段的小微型导弹初步具备蜂群作战能力。

如俄罗斯“柳叶刀-3”巡飞弹采取“AI自主识别+MESH动态组网”技术,起飞后可共享态势信息,由机载AI完成目标分配、角色协同和时序打击,可以每组12架为最小火力单元实施蜂群作战。美国的“郊狼”Block3巡飞弹,采用模块化、标准化设计,支持快速更换侦察模块、电子战模块、动能战斗部。蜂群作战时,携带不同功能模块的巡飞弹,可根据任务需求灵活配置,实现弹间实时数据共享,支持动态编队调整与任务分配。

经过30多年的发展,小微型导弹凭借轻量化、多用途、智能灵巧、低成本等特点,逐渐成为轻型目标的“新天敌”,在步兵支援、城市作战、反无人作战、特种作战等领域发挥了不小作用。简要地说,其作用主要表现在以下几个方面。

在战术末端提供精确火力支援。单兵肩扛式、车载式小微型导弹的问世与应用,有效延伸了班组火力打击范围,缩短了杀伤链,降低了附带损伤。以“弹簧刀-300”为例,其发射准备时间较短,打击距离达10千米,采用定向破片战斗部,命中精度CEP≤1米。纳卡冲突中阿塞拜疆侦察班组使用Orbiter-1K巡飞弹攻击对方坦克、火炮阵地的战例,也说明小微型导弹正在延伸班组作战的远界,提升战术末端定点打击能力。

应对轻型目标的手段更多更高效。小微型导弹不少采用开放式架构、模块化设计,能搭载侦察、干扰、中继、打击等多样化载荷,因而应对轻型目标的手段更多。换句话说,它能通过选用不同载荷,在“侦—控—打—评”杀伤链的多个环节发挥重要作用。如以色列的“萤火虫”巡飞弹可通过设伏的方式,用红外传感器发现有生力量,通过AI算法识别不同目标,能在操控人员确认目标后,按照所接收指令发动俯冲攻击,并对目标的毁伤效果进行评估,按需发起补充打击。

有效应对无人机群等新目标带来的威胁。无人机的广泛应用,使现代战场的变数更多,所带来的威胁也越来越大。小微型导弹具有低成本、易部署、数量多等特点,能有效应对一些新型目标如无人机的威胁,从而填补这方面的火力空白。去年5月至今年初,以色列运用美提供的集成“郊狼”Block2的M-LIDS反无人机系统,在一些防空任务中多次击落来袭无人机。今年3月,美军阿利·伯克级驱逐舰曾使用“郊狼”Block2巡飞弹成功拦截多架无人机。俄罗斯装备的“树冠-E”防空导弹系统,能使用9M340和9M333小微型导弹,拦截重20至200千克的中型无人机,有效填补轻武器和“凯甲-S1”“道尔-M2”等中近程防空导弹之间的火力空白。

武器装备的发展,从来都是“矛”与“盾”相生相克的过程。面对现代战场的新变化,小微型导弹的发展正呈抬头之势。但随着无人机技术的迅猛发展以及更多轻型目标进入战场发挥作用,小微型导弹今后必将进一步加快发展步伐,以有效应对不断增多的威胁。

一是持续提高自主协同水平。数据链、分布式指控架构与算法框架、中继组网等技术的发展,为网络协同作战奠定了基础。多传感器、智能识别与控制算法的运用将进一步提升小微型导弹的智能化水平。

现阶段,一些小微型导弹已能在一定程度上实施蜂群作战,但这种协同一般为同域协同、半自主协同。未来,随着网络信息技术和智能控制技术的发展,小微型导弹或将实现跨域蜂群协同,包括与有人或无人作战力量协同,执行作战任务。与此同时,组内协同模式也将从半自主协同向全自主协同方向发展,以免因通信链路受干扰或攻击而造成小微型导弹行动的不可靠。未来,小微型导弹或可通过自主组网实现节点间的通信与协同,并具备更强的抗电磁干扰能力和更快的响应速度,进而高效执行目标打击任务。

二是继续丰富毁伤手段。当前,小微型导弹主要通过电子干扰、动能穿甲、碰撞拦截、破片杀伤等传统软、硬毁伤方式来打击目标。为进一步提升作战效能和可控性,小微型导弹将继续丰富毁伤手段。比如,在强化动能毁伤基础上,向定向能、多模式战斗部发展。

在强化动能毁伤方面,各国或将发展微型聚能毁伤战斗部和含能微弹丸等。前者采用紫铜药型罩和特定的装药结构,使得装药量仅为数克的弹药爆炸形成的高速金属射流能穿透20毫米均质钢装甲;后者可利用含能活性材料使导弹具备侵彻、爆破、燃烧多重杀伤效应,成倍增加毁伤能力。

在定向能毁伤方面,重点发展微电磁脉冲弹、高功率微波武器。一些国家为巡飞弹研制的电磁脉冲战斗部,能有效瘫痪对手电子设备,降低反无人机作战成本。多模式战斗部可根据目标类型自动选择不同作用模式。其装药结构单一,但会预设多个起爆点,根据不同目标,采用不同起爆策略,生成不同的毁伤元素以高效打击目标。例如美国LOCAAS巡飞弹采用多模起爆控制技术,会根据地面目标是重装甲、轻装甲还是有生力量,产生杆式射流、爆炸成型弹丸或破片,通过“临时定制”毁伤方式增强打击效果。

三是不断提升抗干扰能力。制导方式、指控链路易受干扰,是现阶段困扰小微型导弹作战的一大难题。今后,各国势必会在这方面继续用力,以保证小微型导弹成功实现“精确打击”。采取多模复合制导。如波兰的“闪电”防空导弹采用紫外/红外双波段导引头以及被动射频探测制导技术,在强红外干扰环境下仍能追踪目标,对小型无人机和巡航导弹进行探测。

推动惯性导航技术小型化、集成化。通过采用先进微机电系统技术和纳米技术,进一步缩小惯导器件尺寸,提高其集成度,让导弹的飞行路径更多地由内部“大脑”来指挥,从而摆脱对外界指控渠道的依赖。

采用抗干扰高宽带自组网通信技术。人工智能技术的发展与应用,为增强小微型导弹的抗干扰能力提供了新途径。今后,人工智能或将更多地为小微型导弹赋能,通过练就“慧眼”和“智慧大脑”来保障小微型导弹蜂群内部及与后方指挥节点间的信息流畅通,有效解决指控链路脆弱的问题。

来源:解放军报、中国军网、中国国防报等综合