据外媒报道,前不久,英国海军的神剑号无人潜艇公开亮相,受到外界关注。据称,该无人潜艇采用模块化设计,能够在水下航行30多天,执行情报侦察、反水雷、海底作战、水下电子战等多种任务。

从一定程度上来说,神剑号代表了当前一些先进国家在研发无人潜艇方面的水平。目前,除了英国之外,美国、俄罗斯、法国、德国、澳大利亚等国也在推进相关项目。有的国家研制的无人潜艇已交付军队。

作为各国海军装备的重要组成部分,潜艇凭借水下游弋的隐蔽性,在反潜反舰、对敌威慑等方面发挥着不可替代的作用,向来有“深海幽灵”之称。然而,随着现代科技的发展,反潜手段越来越多,反潜装备越来越先进,反潜力量越来越强大,各国潜艇行动时面临的风险也越来越大。

无人化装备的快速发展及使用,引发了一系列变化:在天空,无人机频频现身;在地面,无人车驶入战场;在水面,无人艇初露锋芒;在水下,无人载具持续发展。尤其是随着通信技术、自主控制技术、水下布放与回收技术、能源动力技术、水下探测技术的发展,大大小小的无人潜航器开始出现,并在很多方面一展身手。

在这种背景下,各国的研发人员开始思索:能不能在无人潜航器的基础上打造无人潜艇?如此既可发挥潜艇的已有优势,还可减轻有人潜艇在一些方面的“压力”。这种设想显然很有吸引力。与有人潜艇相比,无人潜艇不用考虑生命维持系统,可节省大量人力物力;无人潜艇可在严酷环境中长时间执行任务,无需考虑艇员在极限环境中的压力;它的体积“够用就行”,不用太大,因而行动更加隐蔽;它是无人系统,即使在战时损毁,也可以承受。

正因为有这些优势,无人潜艇迅速成为一些国家研发的重点。如今,各国的研发不仅使这一设想变为现实,而且使无人潜艇的定义在实践中变得更加明晰。从本质上讲,无人潜艇是新技术向水下战场拓展的产物,是一种无人驾驶、依靠遥控或自动控制在水下航行执行任务的智能化作战平台。

作为无人潜航器的重要子类,无人潜艇特指用于军事用途的高端、大型无人潜航器。它无需通过电缆与母船连接,而是依靠预设程序、人工智能自主完成复杂航线规划、目标识别等任务,拥有高度的自主性,甚至拥有一定程度的决策权。有的可配备鱼雷、导弹等武器,像有人潜艇那样反潜、反舰或打击其他目标。

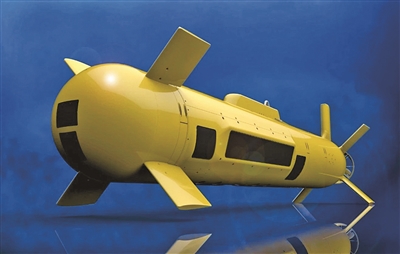

英国海军的神剑号无人潜艇就是如此。它长12米,宽2米,排水量19吨,配备人工智能控制系统,能依托自身动力在关键航道或敏感海域隐蔽潜伏数周甚至数月,利用搭载的光电、声学等传感器持续搜集水文数据并构建海底地图,具备一定的自主作战能力。

当前,不少国家都在加速推进无人潜艇的研发与列装工作。比如,澳大利亚主导研发的“幽灵鲨”无人潜艇,已进入生产阶段,澳大利亚皇家海军或将成为该无人潜艇的第一个客户;美国海军于2023年底接收了首艘“虎鲸”无人潜艇,按计划,到2027年,该型无人潜艇交付美国海军的数量将达到6艘以上;俄罗斯的无人潜艇,目前已有“大键琴”系列;法国的ECA集团则在打造“阿利斯特”系列无人潜艇,企图让其辅助有人潜艇执行作战任务。

在此过程中,无人潜艇的发展呈现出一些鲜明特征。

首先,无人潜艇的“体格”大体上相近。它们的长度一般为10余米至20余米,直径在1米至2米之间。这是因为,这样的“体格”能较好地兼顾隐蔽性、经济性与搭载能力,尤其是有较大的空间来携带动力组合、传感器、通信装置和任务载荷。当然,也有一些国家在研发“块头”更大的无人潜艇,有的长度达到40多米,有的排水量计划达到300吨,希望借此赋予无人潜艇更强大的能力。

其次,功用方面同中有异。由于各国的研发实力、具体需求等有所不同,所研制的无人潜艇在功能定位方面也有所不同。比如,以色列有关方面研制的“蓝鲸”无人潜艇,基本定位是执行情报监视侦察等任务,因此该艇的水下感知系统性能较好,擅长搜集目标海域情报、探测敌方潜艇和绘制海底地图等。为便于部署,其长度被设计为10.9米,可装在集装箱内,采用陆路、海上或空中多种机动方式进行部署。

美国的“虎鲸”无人潜艇,定位是能独立执行反潜、布雷、情报监视侦察、反舰、反水雷、电子战等任务。其长度达到26米,排水量约63吨,采用柴电混合动力系统,拥有一个长10米、可搭载8吨载荷的模块化任务舱,能灵活换装侦察设备、水雷、重型鱼雷、巡航导弹以及无人潜航器、声呐水听器阵列、通信网络节点等。俄罗斯的“替代者-V”无人潜艇,最突出的能力是充当“水下诱饵”,能够模仿俄军及北约各类有人潜艇的声学与电磁信号特征,在实战中诱骗敌方反潜力量进入伏击区,或掩护己方战略核潜艇展开行动。当然,不少无人潜艇也会采用模块化设计来兼具其他功能,以便遂行多样化任务。

再次,无人潜艇起步就瞄准未来战场。稍加观察不难发现,虽然无人潜艇的发展较为迅速,但当前基本上还处于“起步”阶段。以英国海军的神剑号无人潜艇为例,虽然它在7月的“护身军刀”多国联合演习中已投入使用,并成功完成水下情报搜集任务,但它也是刚刚完成泊港测试及海上测试。美国的“虎鲸”无人潜艇已交付数年,但始终没有可观的战绩见诸媒体,很可能还在完善一些功能。其他国家的无人潜艇研发也基本上处于测试阶段。不过,有一点值得一提,那就是几乎所有的无人潜艇“起点”都不低,从研发时起就瞄准未来战场。

澳大利亚主导研发的“幽灵鲨”无人潜艇,去年参加了“自主战士”2024演习,部分展现出与其他载人平台和无人平台进行协同的能力。英国海军人员远程操控神剑号无人潜艇在澳大利亚的行动,也在一定程度上体现出该艇支持分布式作战的潜力。俄罗斯研制的“替代者-V”无人潜艇,折射出俄军加速推进无人智能装备与有人平台协同作战的理念。一些国家的研发人员在研制无人潜艇时,还考虑到集群化使用的远景。如果这些构想都转化为现实能力,那么,无人潜艇或将改变水下作战的方式。

从发展态势来看,无人潜艇的功能,正在经历从“追赶”到“看齐”再到某些方面“超越”有人潜艇的变化。各国大力发展无人潜艇的目的,大体有两个方面:一是让无人潜艇充当有人舰艇的“耳目”,成为后者的“助手”;二是让无人潜艇获得自主前出作战的能力,在一些方面替代有人潜艇。要达此目的,各国的研发人员还有不少路要走。总的来说,今后无人潜艇的研发,可能会力求在以下几个方面实现突破。

一是弥补当前无人潜艇暴露出的一些短板。无人潜艇作为新生的水下作战力量,当前仍存在不少问题:如大多使用锂电池组作为动力,航速较慢,航程有限;一些无人潜艇尚未达到大潜深、超静音等要求,需要研发和使用新型材料来补齐短板;水下定位、导航与通信能力有限,需要拿出更加高效的方式方法来提升。只有进一步解决这些问题,才能使无人潜艇的性能再上台阶,安全地畅游深海。

二是让无人潜艇变得更加“聪明”。自动化技术和人工智能的融入,为无人潜艇实现自主行动提供了条件。但从各国对未来无人潜艇的期望值来看,今后的无人潜艇只有更加“聪明”,才可能担负起“水下战力倍增器”的重任。因此,今后的研发人员会继续为无人潜艇赋能,尤其是为其融入人工智能和机器学习技术,使它们能在复杂海洋环境中实现自主导航、目标识别和任务规划,甚至能够应对突发情况并根据战场态势调整战术。

三是大力提升无人潜艇的协同作战能力。当前,在一些无人潜艇的研发中,设计人员已考虑到其与有人平台的协同,在一些演习中也折射出相关人员力促无人潜艇与一些无人平台“联手”的企图。但是,这种协同目前还处于较低层次,只有多方加以改进,才能满足未来的任务需求。另外,实现跨域协同、集群作战是将来发展的方向。未来,在愈加复杂的作战背景下,无人潜艇只有进一步融入类似架构和体系,实现更高层次上的协同,才能高效完成任务。

四是继续提升战场生存力。当前的无人潜艇大都采用隐身设计,尤其是一些无人潜艇采用了优化艇体构型和采用吸声消磁涂层的设计。未来海战场上,反制无人潜艇的手段会逐渐增多,因此必须进一步提升无人潜艇的战场生存力。在这方面,美国国防高级研究计划局主导研发的“蝠鲼”无人潜艇有一定代表性。通过采用仿生外形,该机构期望其能更有效地实现隐蔽突防。

来源:解放军报、中国军网、中国国防报等综合