近日,日本首相高市早苗在国会两院就其此前发表的施政演说接受各党派质询时表示,将加快修改“防卫装备转移三原则”的实施方针,取消对防卫装备出口的部分限制。这一表态再次折射出日本企图以应对所谓“周边安全威胁”为名,发展进攻性军事能力,加速推动防务政策转向。日本强军扩武的危险态势,引发国际社会高度警惕。

新上任的高市早苗延续了日本前首相安倍晋三的右翼政策主张,在强化军事力量、修改和平宪法议程上态度激进。10月24日,高市早苗在施政演说中正式提出,必须自主地推进防卫力量的根本性强化,为此,将原定于2027财年实现的“防卫费占国内生产总值(GDP)2%”的目标提前至本财年内达成,并计划在2026年年底前修订《国家安全保障战略》等“安保三文件”。相关政策主张表明,日本正推动防卫战略发生质变,使日本加速成为不受和平宪法约束的“能战国家”。

在国内经济环境和财政状况不容乐观的背景下,日本仍竭力加大军事资源投入,引发外界广泛质疑。今年8月,日本财务省宣布2026财年防卫预算申请额为8.85万亿日元,创历史新高。这意味着日本防卫预算很可能实现“十四连增”。若按高市早苗所言,在本财年(截至2026年3月)内将“防卫费占GDP2%”的目标提前完成,则还需进一步编制补充预算,并确保相应的资金来源,但当下日本财政支撑力已明显下降。如何弥补防卫费缺口,如何向国内民众和国际社会解释大幅提升防卫投入的原因,都将是日本政府需要面对的问题。

防卫装备方面,日本先后于2023年12月、2024年3月,两次大幅修改“防卫装备转移三原则”及其实施方针,使日本生产的杀伤性武器不仅可以直接出口至给予日“生产许可”的授权国,还可以附带条件地出口至其他15个国家。

当前,日本政府正考虑进一步放宽对杀伤性、系统性武器的出口限制。日本近期组织由三菱重工等13家防务公司组成的代表团,赴澳大利亚参加“2025年印度洋-太平洋国际海事博览会”。日方此举意在向南太平洋国家推销其防务装备,为后续进一步进军国际军火市场做好准备,并包含了为自身军事政策松绑、深度绑定地区国家、推进地缘战略布局等长远考虑。

值得注意的是,日本还图谋发展核动力潜艇。高市早苗领导的日本自民党,及日本维新会于10月20日签署的联合执政文件提出,将推动获得“下一代推进系统”潜艇,为研产及列装核动力潜艇“开绿灯”。在日方看来,强化水下作战力量将显著提升其控制关键海上通道、远海前出部署以及实施战略威慑的能力。日本妄图以此打造“不对称威慑”,钳制相关国家海上力量发展。

近日,日英两国签署一份关于共同推进核聚变发电技术的备忘录。核聚变发电,又称“人造太阳”,通过模拟太阳上的能量产生机制,将氘、氚等轻原子核在超高温高压条件下聚合为重原子核氦,同时释放出巨大能量。由于核聚变反应不产生放射性废物,原料可从海水中提取,因此被称为“人类的终极能源”。

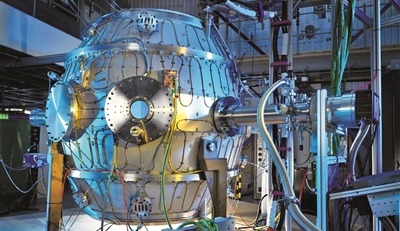

核聚变发电研究始于20世纪中叶,主要技术难度在于如何实现可控核聚变。20世纪50年代,苏联科学家研制出托卡马克装置,用强磁场形成一个“磁笼子”,可将高温等离子体约束其中。托卡马克装置的出现,推动可控核聚变从理论走向实验阶段。

20世纪70年代后,多国陆续建造出托卡马克装置,如日本JT-60U、欧洲联合环状反应堆等。本世纪初,多国主导的国际热核实验堆项目启动。随着相关技术不断取得突破,可控核聚变发电从基础验证转向工程优化。

在核聚变发电技术快速发展的当下,日英合作并非偶然。日本资源匮乏,福岛核事故后对清洁能源的需求迫切,而国际热核实验堆项目进展缓慢,无法满足其紧迫需要。英国在退出欧洲原子能共同体后转向独立发展可控核聚变反应堆,面临技术不足等问题。

日英合作聚焦机器人维护、装置设计与制造技术融合,旨在加速可控核聚变发电技术从实验到应用转型。其中,日本提供加工经验与材料技术,英国贡献紧凑拓扑与操作能力,双方形成互补合作。日本希望借英国的技术实现本土核聚变发电目标,英国则需借助日本的资金和技术,加速反应堆落地。

此次日英合作不只是瞄准技术提升与设施建设的短期成果,更着眼于核聚变发电技术的军事应用潜力。核聚变反应堆是核潜艇和核动力航母的理想“心脏”,能够使其实现近乎无限的续航力。基于核聚变反应的航天器推进系统能提供远超化学推进系统的比冲量,大大提升太空飞行效率。小型可控核聚变反应堆能够提供持久、可靠的能源供应,提升作战单元的持续作战能力。日英合作研发核聚变发电技术,既是在能源领域的技术探索,也是国防科技赛道上的军事博弈。

分析人士强调,日本政府近期一系列政策主张政治右倾十分严重。日本领导人在国会公然发表涉台错误言论,暗示武力介入台海可能性,性质和影响极其恶劣。日本政府扩大武器出口、发展进攻性武器装备等行动,若全面付诸实施,将彻底摧毁和平宪法下的“专守防卫”原则,使日本成为加剧地区军备竞赛、危害和平稳定的风险源。这不仅无助于日本自身国家安全的实现,反而会推高地区紧张局势。当前,国际社会对日方动向保持高度关注。

来源:中国军网、解放军报、中国国防报等综合