如盾蔽日拒敌锋——中国古代遮挡类攻守城器械

如盾蔽日拒敌锋

——中国古代遮挡类攻守城器械

■曹 波

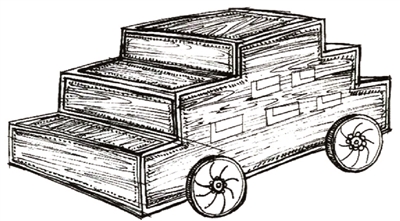

宋朝时期的木女头。资料照片

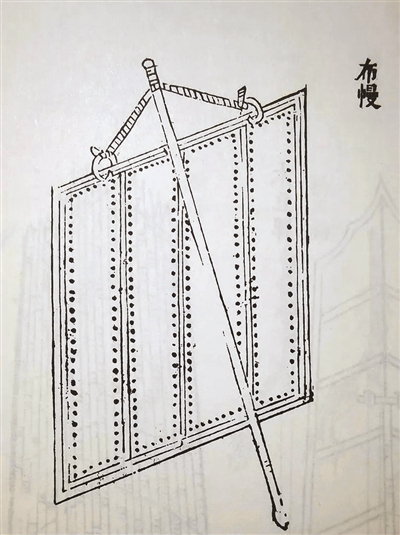

《武经总要》中的布幔。资料照片

城池攻防战是中国古代战争中最为激烈的作战形式之一。作战中,无论是攻城方还是守城方,都需要借助遮挡类器械来保护自身、抵御敌方进攻或掩护己方行动。然而,由于作战目标和环境不同,双方所使用的遮挡类器械在形制、功能和战术应用上存在显著差异。本文简要介绍几种具有代表性的遮挡类攻守城器械。

在作战中,城池上的守城士兵为抵御攻城士兵远程兵器的攻击,除使用大型立盾这种卫体兵器外,还使用布幔、悬户等遮挡类器械。布幔是一种可提供较大面积柔性防护的器械。唐朝《通典》记载了布幔的形制和用法,“复布为之,以弱竿悬挂于女墙外,去墙外七八尺,以折抛石之势,则矢石不复及墙”。意思是在长宽数尺的竹木框架上蒙多层棉布制成屏面,用竹竿将其悬挂于女墙(即城墙顶部外侧带垛口的防御矮墙)外,可削弱敌军箭矢、石弹的动能,降低矢石的破坏力。类似的守军遮挡类器械还有垂钟板、篦篱笆、皮竹笆等。这些器械虽然材质不同,但设计原理并无本质区别。明朝时期发展出一种名为悬户的城防遮挡器械,其主体由木质支架构成,外层覆盖浸湿的毡毯或被褥。该装置通过转轴机构安装在城墙垛口处,可灵活调节角度。《武备志》将其支架称为护城遮箭架,这种木质支撑结构能搭载皮革、毡、布等多种材质的防御面,在城防遮挡器械中具有显著创新性。

以上皆为挂于女墙外的防御式遮挡类器械,宋朝时发明了一种名为木女头的封堵式遮挡类器械,专门用于快速遮挡被破坏的女墙缺口。据《武经总要》记载,该器械以厚木板制成,形似城垛,整体高六尺、宽五尺,底部安装车轮和两根拐木。当城墙出现缺口时,士兵可迅速将其推至缺口处,竖起拐木进行封堵。该器械在面对进攻一侧设有观察孔与发射孔,既可为守军提供防护遮蔽,又能维持对攻城方的反击。公元1126年开封保卫战中,面对金军的强势进攻,宋军利用木女头掩护弓弩手,通过精准射击成功击退金军登城部队,迫使敌军转为地道进攻。

对于攻城方而言,同样配备了专门的遮挡类器械,其中轒輼车、木幔和行女墙便是典型代表。轒輼车是用来掩护攻城士兵抵近城池的一种器械,早在春秋时期就已出现。该器械以无底板的四轮车为机动机构,车顶与侧壁覆盖多层生牛皮,经桐油浸泡并涂覆防火泥浆,可有效抵御箭矢投射与火攻袭击。轒輼车可容纳10人左右。作战时,车内士兵推车前行至城下,在车体掩护下实施填壕、掘墙等作业。公元883年,黄巢军进攻陈州时曾使用轒輼车战术。据史料记载,黄巢军以轒輼车掩护士兵向护城河倾倒土石填埋壕沟,快速缩短攻城距离。对此,守将赵犨先以“火箭射其车”,后“熔铁汁灌之”。虽然轒輼车最终被焚毁,但黄巢军还是借此开辟出多条进攻通道,迫使唐军退守城内。掩护士兵攻城的常见器械还有木幔。它是一种装有木板作掩护的攻城车。与轒輼车相比,木幔车体的立杆似杠杆活动自如,形成一面可以活动的盾墙,作战时更具灵活性,但木幔防护范围有限,需与云梯、冲车等攻城器械协同使用。

宋朝还发明了一种融合木女头、云梯、轒輼车等多种器械功能的大型遮挡类攻城器械,即行女墙。该器械采用双层设计,下层为六轮车座,便于推行移动;上层为木屋型防御工事,外部覆盖生牛皮增强防护,内部可容纳士兵;木屋顶部后侧设掩护亭,亭外安装斜梯供士兵攀登城墙;屋顶两侧及后方均设有女墙作为防护屏障,以确保士兵的安全。攻城时,士兵推车抵近城墙,即可登梯攻城。

遮挡类器械的主体多为木质结构,且体积较大,因此在应对火攻时往往表现乏力。随着火器的广泛普及,这类器械难以有效抵御火器的攻击,最终逐渐退出历史舞台。

责任编辑:唐诗絮

相关文章

为军工存史 为英雄留名

军史钩沉2024-01-29 16:47:42国之重器,以命铸之!纪录片《军工巡礼》讴歌国防军工行业奋斗历程

军史钩沉2021-12-06 09:22:14纪念人民军工创建90周年 国防科工局推出纪录片《军工记忆——把一切献给党》

军史钩沉2021-12-13 11:09:35红色军工之源:官田中央兵工厂的建立

军史钩沉2023-09-21 17:45:40“谁在管理国家?是战争机器”——起底美国军工复合体

军史钩沉2023-04-10 08:08:31淮南水乡腾烈焰 ——新四军第二师军工部第一厂

军史钩沉2023-12-27 13:29:38抗美援朝老兵的军工情怀:“我们要造世界一流战机”

军史钩沉2021-11-12 09:45:10军工世界丨探寻一股神秘的“风”

军史钩沉2022-03-11 08:51:39“驴背上的兵工厂”:功绩不下前线的晋察冀边区军工

军史钩沉2022-06-15 17:40:58人民军工亦军亦民、益军益民、爱军爱民的传统优势不能丢

军史钩沉2021-11-22 10:18:03

军情热议

从反无人作战洞察未来战争趋势

无人装备在全球多场战争冲突中大放异彩,在战场上的角色正从“助攻”加速向“主攻”转变。然而,如同硬币的...北约军费飙升,暴露分歧和危机

为期两天的北约峰会日前在荷兰海牙闭幕。从三天缩短为两天的会期、史上最短峰会成果文件成为“亮点”,日韩...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号