1964年大比武中的民兵身影

吕家祖孙三代民兵切磋射击本领。

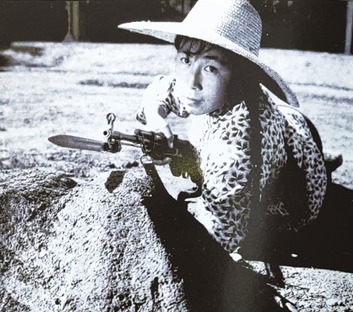

“神枪姑娘”刘延凤。

兵民是胜利之本。1958年,党中央和毛泽东同志提出“全民皆兵”“大办民兵师”的方针后,民兵队伍建设取得了较大发展。1964年1月,中央军委发出指示,号召全军开展学习郭兴福教学法的群众运动,培养本单位的“郭兴福”。为进行郭兴福教学法的普及和推广工作,中央军委于同年4月正式决定在全军进行一次全面的军事训练比武。同年5月,总参谋部下发了《关于在民兵中开展民兵神枪手活动的通知》和《关于组织民兵参加全军比武的决定》。全国各地民兵组织积极响应号召,结合自身特点展开比学赶帮的群众性练兵运动。在各军区比武活动中民兵频频现身,留下一个个矫健身影,展现出过硬的军事技能。

党管武装筑就民兵标杆

1964年大比武期间,民兵方阵涌现出许多有重要影响力的先进典型,比较具有代表性的是留庄英雄民兵营和浪井尖兵民兵营。

河南省济源市留庄“英雄民兵营”,是一支有着光荣革命传统的民兵队伍。在抗日战争和解放战争时期,留庄民兵营在共产党的领导下,驾起葫芦舟,摆开地雷阵,立下赫赫战功,涌现出薛平华、范瑞礼、李传玉等著名民兵英雄。他们与杜八联人民共创的“联防战”,被列为中国民兵“三大战法”之一。群众性练兵比武开始后,留庄民兵营在党支部带领下,大胆批判 “刀枪入库,马放南山”思想,坚持先传思想后传枪,从一言一行、一招一式入手开展作风、技术“传、帮、带”;坚持劳武结合,常备不懈,把枪带到田间地头,利用休息时间练瞄准、刺杀,青年民兵的军政素质得到极大提高,队列、射击、游泳、爆破等训练课目样样在行。1964年,范瑞礼代表留庄民兵营爆破组参加了武汉军区在信阳举行的军民比武大会,在爆破课目中荣获奖项。1964年7月10日,中共中央中南局、武汉军区在留庄举行了命名大会,授予留庄民兵营“英雄民兵营”的荣誉称号。留庄民兵营“腰系葫芦肩荷枪”,红色基因代代相传,战斗精神赓续传承,成为全国民兵建设的一面光辉旗帜。

另一面光辉旗帜——山西省晋城市浪井“尖兵民兵营”。浪井民兵营前身是抗日支前队。经历过抗战的浪井村民以步枪为伴、以精武为荣,传承了参加军事训练、苦练杀敌本领的光荣传统。20世纪60年代初,大队党支部一班人经常跟班训练,与民兵们一起练投弹、练射击、练刺杀。民兵们经常抓住劳动空隙,积极主动开展军事训练。村民牛铁保家,兄妹6人每天坚持出操训练。基干民兵李桂英每次在下地回家后或趁孩子们休息时,趴在院子里练瞄准、学刺杀。她参加23次实弹射击,获得21次优秀、2次良好。这样苦学苦练的“神枪手”,在浪井民兵营还有不少。1964年大比武展开之初,面对山西省军区射击尖子队“踢馆”,浪井民兵营从容不迫,派出一名18岁的女民兵上前应战,在“卧姿精射、百米打鸡蛋、千米打气球”3个射击课目比赛中取得两胜一平的好成绩。“枪打得准,兵练得精”,让浪井民兵营在各级各类比武竞赛中屡屡夺魁。同年,山西省晋东南地委行署、军分区联合授予浪井民兵营“尖兵民兵营”称号。

这两个民兵营树立起全军民兵训练学习的榜样,促进了全国民兵队伍的建设发展。

不爱红装爱武装

“飒爽英姿五尺枪,曙光初照演兵场。中华儿女多奇志,不爱红装爱武装。”这是毛泽东同志于1961年为女民兵题写的诗词,也是1964年大比武赛场上广大女民兵勤勉神勇和“巾帼不让须眉”的生动写照。

1964年6月9日,来自山东长岛的女民兵刘延凤随同济南军区军事汇报表演队前往北京参加比武,取得了半自动步枪速射50发50中和精度射击7发7中的优异成绩。

6月15日,刘延凤和沈秀爱代表山东女民兵,在北京西山靶场进行100米距离两分钟50发速射和150米距离汽水瓶目标精度射击两个军事训练汇报表演课目。在第一个课目中,刘延凤手持56式半自动步枪,侧身卧倒、出枪、压子弹,动作干净利落地率先打完50发子弹。虽以47发命中的成绩落后于沈秀爱2发,但其弹着点非常集中,巴掌大的地方被打得密密麻麻。首战失利的刘延凤迅速调整心态,迎接第二个课目的表演。对于刘延凤来说,这次精度射击难度增加了不少,因为在平日练习时选用的目标是直径10厘米的啤酒瓶,而这次的目标是直径6厘米的汽水瓶,射击距离也由平时的100米增加到150米。射击开始后,刘延凤如有神助,5发子弹发发命中,成功击碎5个瓶子。其他两位表演者发挥不理想,子弹打完后仍各剩两个瓶子。此时广播里传来“在战场上要发扬团结斗争、互相帮助的精神”,刘延凤重新举枪连射4发,将剩余的4个瓶子全部击碎。看台上所有人激动地站起来鼓掌,毛泽东同志更是高兴地称赞“真不愧是个神枪姑娘!”

共和国领袖的赞誉传到台下,传出北京,传遍神州大地。这位1938年出生在山东长岛贫苦渔家的女孩,凭借自己的坚韧不拔在大比武赛场上展现出惊人的射击“神技”,展现出女民兵“不爱红装爱武装”的巾帼风采。

祖孙三代皆是神枪手

这场大比武中,各地涌现出许多先进民兵典型,有民兵集体,也有几代民兵、夫妻民兵、姊妹民兵、兄弟民兵,等等。其中,来自山东烟台崆峒岛的渔民吕氏一家祖孙三代人——爷爷吕其喜61岁、父亲吕志玉33岁、孙子吕永顺14岁,格外引人注目。

20世纪60年代初,为巩固国防、建设牢固的海岸防线,边防海岛民兵广泛开展军事训练。地处烟台市芝罘区最北端的崆峒岛,面积仅0.84平方公里,常住人口不足千人,却是一座天然堡垒,战略位置十分重要。这里还是一片爱国尚武的热土,民兵训练抓得格外紧。曾经手推独轮车跟随解放军踏遍大半个中国的老支前模范吕其喜,更是训练积极分子。他带着儿子吕志玉、孙子吕永顺积极参训,苦练杀敌本领,其先进事迹在当地广为流传。

1964年6月15日,吕家三代民兵在北京西山靶场进行汇报表演,各用10发子弹对5个靶标进行射击。吕其喜表演200米半身靶射击,吕志玉表演150米胸环靶射击,吕永顺表演100米头靶射击。3人一同进入掩体,拉枪栓、上子弹,据枪、瞄准、击发,动作整齐划一,一气呵成,枪响靶落,赢得阵阵掌声。

这其中还有个小插曲:由于吕其喜年纪较大,且有些紧张,射击时有一枪脱靶了。吕永顺眼疾手快,偏过身子补了一枪,爷爷前方的靶标应声倒地。检阅台上的将帅和现场观众看见这一幕,纷纷为他鼓掌。要知道在战场上打击敌人的同时,能够眼观六路耳听八方,快速掌握战场情况,并能迅速反应、命中目标,这是难得的战斗素养,充分展现了这名小神枪手优秀战斗员的潜质和默契的团队配合。原本祖孙三人同台表演,打的就是团队配合,小小插曲映照出祖孙三人在长期训练中磨合出来的团队精神。

表演结束后,吕家三代民兵受到毛泽东、刘少奇、朱德等党和国家领导人的亲切接见,并和他们合影留念。罗瑞卿还奖励给他们一支半自动步枪,枪托上刻着三人的名字。

文章来源:中国军网-中国国防报

责任编辑:唐诗絮

相关文章

洞头先锋女子民兵连首任连长汪月霞讲述民兵连发展历程

军史钩沉2021-04-09 11:34:451964年大比武中的民兵身影

军史钩沉2024-05-16 10:08:11发扬“高山红哨”精神 锻造过硬民兵队伍

军史钩沉2021-11-02 16:12:04黄冈军分区开展清明祭扫暨民兵集中点验活动

军史钩沉2022-04-07 15:52:51革命老区百余民兵重走抗战路 继承左权将军遗志

军史钩沉2022-05-21 13:26:27探浙江洞头女子民兵连所在地:昔日空心村以何奔共富?

军史钩沉2022-08-02 09:50:12河南济源举办纪念“留庄英雄民兵营”命名59周年文艺活动

军史钩沉2023-07-14 09:29:04老英雄登台忆往昔讲传统众民兵受教育参训热情高

军史钩沉2022-01-19 13:20:26解放战争时期的立功运动:群众的创举、集体智慧的结晶

军史钩沉2023-06-12 10:13:31蒋荣花:浙江舟山女“神枪手”

军史钩沉2023-06-12 08:21:45

军情热议

日本开启大规模海外部署,响应美国“印太战略”

据日本媒体报道,5月3日开始,日本海上自卫队首次出动包括两艘出云级准航母在内的舰艇编队,在印太海域开展...相互勾连!美国加快对日本的军事松绑

美日相互勾连、相互利用,愈发成为影响地区安全的不稳定因素。美国对日本松绑、日本欲借机重返“军事大国”...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号