军营观察丨1.005毫米:一枚量块见证匠心传承

随着一声清脆的哨音,比武正式拉开序幕。

这是海军某试验舰中心组织的一场舰员维修技能竞赛性考核。考核场地内,各类待修装备整齐排列,在灯光下闪着金属的光泽。

瞬间,整个场地机器轰鸣,火花四溅。赛场上,选手们全神贯注,定位故障、换件修理、联调联试接续展开,气氛紧张。

此次比武的负责人、一级上士张庆山气定神闲地立在一旁,与场内的紧张气氛形成反差。

37岁的张庆山,是该中心“军士技能大师工作室”首席军士,也是全国第二届“匠心杯”装备维修职业技能竞赛“装配钳工”专业冠军。

装备维修保障,是装备全寿命管理的关键一环。开展舰员维修技能竞赛性考核,是强化舰艇保障能力的重要手段。

比武动员中,张庆山说:“作为舰艇的‘家庭医生’,我们的每一次维修,都关乎试训任务能否圆满完成;任何一个失误,都可能成为决定战争胜负的‘马蹄铁’。”

作为“大师傅”,只有过硬的本领,是远远不够的,更重要的是带出更多“好徒弟”。让广大年轻军士直接走上试训场,为战场打赢培养更多保障人才,是该中心党委建立“舰员维修技能训练中心”的初衷。

当张庆山沉静的目光掠过现场,与一级军士长赵三雷的目光相遇,两人相视一笑。

作为张庆山的师傅,赵三雷微微点头,对这个眼神心领神会:这支部队专业军士的“匠人”精神,将由这些年轻人接力传承。

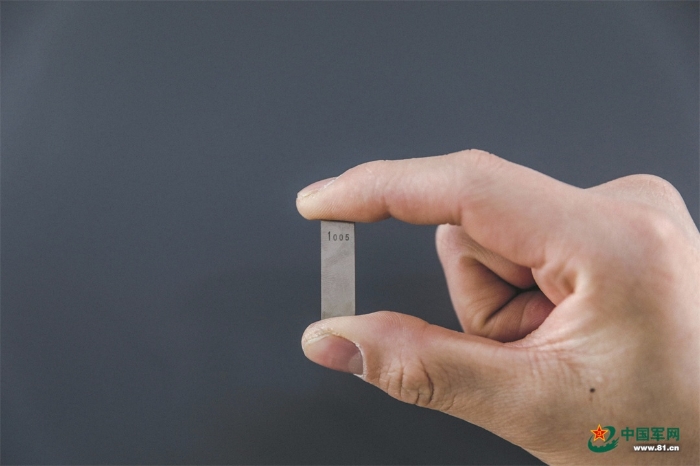

1.005毫米:一枚量块见证匠心传承

■包宇鹤 李珊珊

海军某试验舰中心一级上士张庆山(右二)为战友们讲解装备状态情况测量方法。

规定2.5小时完成的作品竟用了8小时——

“漫长的精进之路,下笨功夫是唯一‘捷径’”

钳工,是机械制造领域不可或缺的金属加工技术,素有机械加工“母工种”的美誉,其手工精细操作,至今仍无法被机械完全取代。

在舰艇维修保障中,钳工是“精准修复、应急处置”的核心环节,也是保证舰艇作战能力的关键技术之一。

走进海军某试验舰中心“军士技能大师工作室”,笔者被满墙的照片所吸引。其中一张照片里,张庆山倚坐在舰艇主机旁,愁容满面。这张拍摄于10年前的照片,对他而言,有着特殊的意义。

那年中秋节,正在执行任务的某舰艇3号主机突发停车,无法重新启动,无奈之下只能“瘸腿”驶回母港。

接到排除故障的任务后,张庆山第一时间赶赴现场。经过检查,他笃定地说:“是配气出了问题,需要对配气系统进行全面检查。”

谁知,时任业务长却质疑张庆山的实力:“配气检查这么复杂,还是把你师傅赵三雷叫来吧!”

“相信我,保证完成任务。”张庆山手中握着一个薄薄的量块,自信地说。

量块,是一种具有极高精度的标准计量器具,好比钳工的“眼睛”和“标尺”。它将抽象的尺寸标准转化为可触摸的实体基准,是钳工技师在机械加工领域实现“毫米级”乃至“微米级”精度的物质支撑。

师傅赵三雷传给张庆山一身本领的同时,也把一个精巧的金属量块送给他,希望他坚持传承“匠心”,百尺竿头更进一步。

随着时间一分一秒流逝,张庆山的眉头越皱越紧。仔细检查过每一处细节后,他发现,配气系统所有数据参数竟然全部符合标准。

“问题到底出在哪里?”陷入迷茫的张庆山皱起眉头,倚靠在主机上,再次拿出兜里那个小小的量块。他一边用指腹轻轻摩挲量块,一边静下心来,按照系统的图纸在脑海里“筛”每一个细节。负责记录装备维修过程的一位战友,不经意间用相机定格了这一幕。

突然,张庆山猛然起身:“是中间扇形齿轮的问题!”经过20多个小时不停歇的努力,损坏的齿轮被更换。

“启机!”伴随机电长一声令下,主机悦耳的轰鸣声骤然响起。走出主机舱,张庆山满身疲惫却一身轻松。

在张庆山的操作台上,扳手、钳子等工具按型号、规格从大到小一字排开,井然有序。赵三雷告诉笔者:“无论做什么事,庆山都追求完美。正是这种爱较真的性子,让他在大事面前静得下心,稳得住神。”

张庆山创造的一个纪录,该中心至今仍无人打破——

那年,海上阵风8级,一艘横摇超过30度的导弹快艇,因为柴油机某零件损坏,导致主机停机。当时,随艇并没有原装配件,这让在场的维修团队犯了难。就在业务长准备放弃时,张庆山说:“没有配件,那就手工修好它。”

电焊焊接、锉刀手工锉削、千分尺精密测量,张庆山12小时不眠不休,最终靠毫米级的加工精度,修好了配件,让快艇及时恢复动力。从此以后,战友们送给张庆山一个“雅号”:海上微雕师。

仔细观察张庆山的操作台,笔者发现角落处放着一个精致的整理箱,箱子里存放着他入伍以来获得的荣誉奖牌和证书。其中,一块马拉松完赛奖牌引起笔者的好奇。张庆山喜欢跑步,他说:“克服困难和跑马拉松一样,只要坚持总能到达终点。”

2024年,全国第二届“匠心杯”装备维修职业技能竞赛拉开帷幕。这场由军地联合举办的职业技能大赛,是装备维修领域规模最大、水平最高、覆盖面最广的竞赛。

张庆山兴奋不已,果断报名。预选赛如期举行,他不负众望,在比赛中用时最短、完成质量最高,最终以总成绩第一的名次,进入集训队。

在集训队进行封闭式训练时,张庆山险遭“滑铁卢”。他最引以为傲的,就是自己的手工制作技术。当他满怀信心地完成一件精美的手工作品时,愕然发现,时间已然过去8个小时,而比赛规定要在2.5小时内完成。

这个成绩,将张庆山的骄傲与自信一扫而光。集训队采取淘汰制,只有最强的选手可以代表海军参赛,与军内外各路高手对决。

“努力了这么久,就这样回去,对得起师傅、对得起自己吗?”张庆山紧紧握住那枚小小的量块,在内心深处反复问自己。

师傅早已用行动告诉他,钳工技术的精进之路,从无捷径可寻,唯有日复一日的坚守与沉淀,才能登峰造极。

“漫长的精进之路,下笨功夫是唯一‘捷径’”。张庆山开始不分昼夜地练习,早饭时从食堂带几个馒头,中午就着开水就算解决了一顿饭。手一次次被磨出血泡,他便用针头扎破,缠上纱布再继续练。不知不觉,他的功夫又精进了一层。

“看着你训练时那股拼命的劲头,我就知道你能赢!输给你,我心服口服。”集训队一名战友由衷地对张庆山说。

去年9月,162名来自陆军、海军、空军、火箭军部队一线的装备维修官兵和各军种装备修理工厂、中国兵器工业集团有限公司的技术技能人才,亮相“匠心杯”装备维修职业技能竞赛。张庆山沉着冷静,游刃有余。在属于钳工技师的“华山论剑”中,他以近乎完美的表现,夺得专业冠军。

一级军士长赵三雷(左)与张庆山探讨钳工工艺。

任务失败,源于研磨平面误差超过正负0.01毫米——

“0.005毫米,记住这个精度,总有一天你能达到”

在该中心,所有舰艇主机兵见到一级军士长赵三雷,都会由衷地喊一声“师傅”。

在这些主机兵中,流传着一句充满敬意的话:“在这里,你必须记住‘赵三雷’这个名字。”

作为专业大拿,赵三雷对全中心各类舰艇的主副机工作原理、技术性能和故障原因,皆能做到“一口清”“一摸准”,更重要的是,他倾囊相授带出了张庆山等一众出类拔萃的徒弟。

18年前的一次座谈会上,初出茅庐的新兵张庆山直言:“我的梦想是考军校、当军官。”

赵三雷早就注意到这个年轻小伙,他浑身透着冲劲与朝气,恰似当年的自己。

然而,接连两次考军校失利,不但挫伤了张庆山的锐气,也击垮了他的身体。因为巨大的心理压力,他一度患上了严重的皮肤病。

出院后,张庆山不忍再看镜子里的自己,变得敏感自卑、一蹶不振。与其他战友的嘘寒问暖不同,赵三雷并没有把张庆山当成一名需要关心的“病人”。

“张庆山,把头抬起来!你不是一个病人,你是一个战士!”师傅陡然提高的音量,如同一声惊雷,在张庆山心里炸响。

赵三雷用自己的方式,把张庆山推向了新的赛道。那天晚上,他们聊了很久,张庆山也重新认识了师傅。

赵三雷讲到了自己第一次独立维修的经历。那次故障,涉及缸体研磨,精度要求极高,尤为考验钳工技术。

经过两个多小时的手工研磨,他信心满满地将装密封圈的缸套压入缸体。压力试验开始,从0兆帕到0.1兆帕,一切正常。赵三雷嘴角的笑意明显,满脸喜悦地望向自己的师傅刘卫山。

压力持续上升,0.2兆帕。“出现泄漏!”伴随一个刺耳的响声,赵三雷的第一次独立修理以失败告终。功亏一篑,原因是他研磨的平面误差超过了正负0.01毫米。

刘卫山拍拍赵三雷的肩膀,接过他手里的锉刀,亲手开始研磨。望着师傅手中最终精度高达0.005毫米的零件,赵三雷眼里充满崇拜。

0.005毫米,这一精度精细到何种程度?它相当于一根头发丝直径的十五分之一。这是钳工技师们心驰神往的技术巅峰。

伟大的作品,是靠坚持来完成的。刘卫山拿出一个小小的金属块,那是一枚厚度为1.005毫米的量块。由于0.005毫米过于精细,难以制成量块,于是便有了这个1.005毫米的量块。

“0.005毫米,记住这个精度,总有一天你能达到。”刘卫山把这个量块郑重地放到赵三雷手上。

从此,赵三雷跟着师傅刻苦训练,向着微米级的精度精进。谁知,一次修理任务中,赵三雷的右手食指不慎受伤,虽无大碍,可他心里非常清楚,自己可能永远也达不到0.005毫米的精度了。

也是那天晚上,赵三雷将量块郑重地递到张庆山手中,正如当初师傅交给自己一样。

赵三雷毫无保留地将自己的技术倾囊相授,张庆山则一心一意地跟着师傅学理论、钻机舱、摸管路,业务水平逐步提升。

那年冬天,一艘导弹快艇主机突发故障,张庆山赶往维修。距离任务开始,仅剩不到24个小时,但具体故障点始终无法定位。

情急之下,只能请师傅出马。赵三雷来到现场后,凭借多年的维修经验,依据压力表和主机启动时的状态,就判定了故障原因。

“主机需要出舱维修。”赵三雷一句话,让原本嘈杂的主机舱瞬间安静下来。

时任业务长紧张地问:“能确定故障原因吗?主机出舱可不是小事。”

“非常确定,必须出舱!”赵三雷斩钉截铁地说。主机出舱,一次须耗时十几个小时,一旦维修失败,势必影响任务全局。

就在大家犹豫之际,赵三雷坚定的声音再次响起:“相信我,保证完成任务。”

业务长同意了。“主机出舱!庆山,召集人员,准备工具。”赵三雷的声音回荡在主机舱内。

不久,维修任务按时顺利完成。张庆山始终忘不了师傅那句坚定的“相信我”。这是能力、是担当,更是师傅为他上的生动一课。

赵三雷有个习惯,每次工作结束都会把遇到的典型问题和解决办法记录下来。张庆山闲时最喜欢做的事,就是翻看师傅的工作笔记。

时间飞逝,张庆山如今已成长为一位独当一面的大师傅,自己也开始带徒弟。一天,他翻着师傅的笔记,一个想法突然冒出脑海:“能不能把这本工作记录编成教材,供大家学习?”

明年,赵三雷就要退休了,他比任何人都盼望自己积累下的这些实战保障经验,能全部传给年轻战友。

征得师傅同意后,张庆山系统学习相关理论知识,结合自己的工作经验,先后编修《舰艇柴油机故障汇编》《空压机保养与维修手册》《电气焊维修技能》等10余份专业教材。

1.005毫米量块展示。

完成项目所用时间比专业组冠军团队快1个多小时——

“我想通过一些改变,为这支部队留下更多财富”

“我师傅有一项‘特异功能’,想不想见识一下?”二级上士孙志斌把笔者拉到一边,神秘地说。

只见,孙志斌走到操作台前,开始进行电焊操作。站在工作室门外的张庆山突然开口喊道:“电弧拉得太高了!”

“怎么样,厉害吧!只要我们一出错,无论师傅在哪里,只靠声音就能第一时间指出来。”孙志斌满脸骄傲地告诉笔者。

孙志斌是张庆山带的第一批徒弟之一,悟性高、脑子活、动手能力强,但性格有点毛躁。

一次,孙志斌在排除故障时,不小心将一个垫片落在气缸内,导致主机受损,相关部件全部更换。他羞愧地站到了张庆山面前。

“装备修理如同精细复杂的外科手术。我们对待装备,必须得像医生对待病人生命那样负责!”张庆山的话重重落在孙志斌的心上。

那一刻,孙志斌领悟到,师傅的成功源于对工作的无限热爱和精益求精的坚持。

随着海军装备发展,舰艇维修保障任务陡增。体系化培养舰员维修技能的想法在张庆山心中酝酿成形。

2021年,在机关的大力支持下,“舰员维修技能训练中心”着手筹建。

“志斌,你负责训练中心的培训工作。”张庆山的这一安排,让孙志斌始料未及。

“师傅,我能行吗?”“怎么不行?大胆去做!”

孙志斌坚定信心,带领团队不断推演训练方案、创新训练方式、优化训练流程、量化训练效果。

然而,欲速则不达。一段时间后,团队训练成绩进入瓶颈期。无奈之下,孙志斌找到师傅求助。张庆山并没有告诉他如何提升训练质效,而是给他讲了那枚1.005毫米量块的故事。

“现在,我把这个量块交给你。”张庆山将量块放到孙志斌的手中,正如当初赵三雷交给自己时一样郑重。

一位作家曾说:“花有花期,人有时运,要努力,但别着急,繁花似锦,硕果累累,都需要过程。”

孙志斌静下心来,不再急切地追求训练成绩的提升,而是沉下心来研究技能。他大胆创新维修方法,提出“木棍盘车法”、活塞连杆拆装等方法,并研制出柴油机转运车、缸套拆装压入工具、高压油泵拆装扳手等专业工具。

在孙志斌带领下,目前,维修团队完成“舰船装备野战综合抢修”这一项目所用时间,甚至比“匠心杯”的专业组冠军团队快1个多小时。

去年,“舰员维修技能训练中心”全面升级,同时也迎来新任务。为满足职业技能鉴定需求,推行保障人员“持证上岗”制度,张庆山根据上级要求,带领孙志斌向职业技能鉴定工作发起冲锋。

经过不断努力,“舰员维修技能训练中心”进一步具备了海军舰船装备技术保障专业6个工种共17个专业方向的人才体系培养鉴定能力,形成了“多维培养+精准问效”的人才培养体系闭环。

与此同时,该中心根据上级有关军士培养的总体方案,筹备“军士技能大师工作室”,传承精湛技艺、推动技术创新,加大力度培养更多具有绝技绝活的高技能人才。

作为工作室的首席军士,张庆山奋力完成转型的同时,带领团队齐心协力、共闯难关。

以前,张庆山总说:“我就是个普通的兵,我能做的就是用一辈子把一件事做到极致。”如今,他又有了新想法:“我想通过一些改变,为这支部队留下更多财富。”

(图片由张楚摄)

文章来源:中国军网-解放军报

责任编辑:唐诗絮

相关文章

冲锋有我,解放军来了

大陆军事2022-10-14 09:08:30“解放军来了,心里就踏实了”

大陆军事2023-08-07 07:56:00“解放军叔叔,我考上大学了”

大陆军事2024-08-09 15:18:30解放军驻澳门部队举行开训动员

大陆军事2022-01-05 13:25:54解放军驻澳门部队举行升国旗仪式

大陆军事2024-08-02 10:26:27解放军驻香港部队组织联合巡逻

大陆军事2023-09-20 09:18:32中央军委主席习近平签署命令发布新修订的《中国人民解放军内务条令》《中国人民解放军纪律条令》《中国人民解放军队列条令》

大陆军事2025-02-24 13:39:38解放军军乐团赴法参加军乐节

大陆军事2025-02-25 10:36:34解放军驻香港部队向全体市民致以新春祝福

大陆军事2022-01-30 09:01:22灾区孩子说解放军是超级英雄

大陆军事2022-09-09 09:22:19

军情热议

多国加速推进战场维修技术迭代升级

战场上,再精密的装备也难以避免“负伤”。而瞬息万变的现代战争,对装备修复提出了严苛要求:必须在最短时...日本自卫队在其西南方向动作不断

近期,日本正通过军事设施建设、武器装备部署与训练体系强化等方式,加速九州岛至琉球群岛的军力建设。日本...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号