西藏阿里地区8名烈士身份确认及安葬背后的故事

狮泉河畔 忠魂长眠

——西藏阿里地区8名烈士身份确认及安葬背后的故事

■文 豪 王非凡 解放军报记者 邵博康

白杨肃立,红柳含悲。

张希荣、魏建华、陈富祥、陈生林、李生财、郭具虎、刘彦斌、薛根定——8月3日上午,8名在西藏阿里地区革命建设中牺牲的烈士,集中安葬在狮泉河烈士陵园。

2024年9月29日,烈士纪念日的前一天,退役军人事务部召开新闻发布会,介绍了在国家烈士遗骸搜寻鉴定工作中,为阿里地区8名无名烈士确认身份、找到亲人的相关情况。如今,烈士们忠魂长眠,永远守护着那片他们抛洒青春热血的土地。

青山埋忠骨,山河念英魂。近日,记者采访了国家烈士遗骸搜寻队队员、国家烈士遗骸DNA鉴定实验室技术人员以及烈士亲属等,了解8名烈士身份确认及安葬背后的故事。

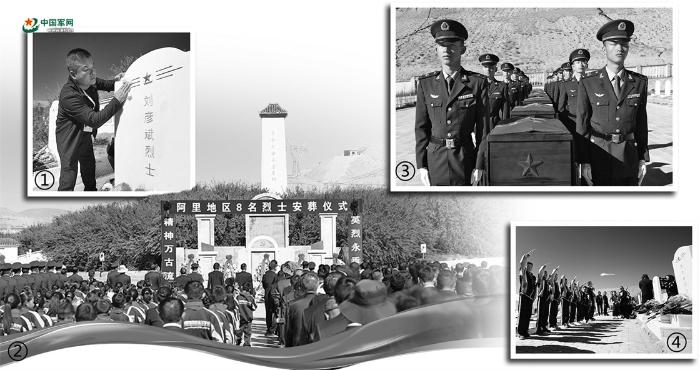

图①:刘涛擦拭刘彦斌烈士墓碑。图②:8名烈士安葬仪式现场。图③:礼兵护送烈士遗骸棺椁等待安葬。图④:小学生在烈士墓前敬少先队队礼。普索朗、巴拉提、戴学武 摄

回望高原,那些“跳”出来的记忆

打开瓶盖,将手中的红景天口服液一饮而尽。

初到阿里的吉林大学考古学院学生邹睿奇强忍高原反应,再一次检查烈士遗骸搜寻工作所需的各类装备。

2023年,西藏自治区退役军人事务厅在调研时发现,阿里地区噶尔县和日土县附近有疑似烈士墓葬,经过调查核实,最终确定对无名烈士墓葬实施发掘。国家烈士遗骸搜寻队受领了此次发掘任务,组织吉林大学、武汉大学相关力量参与发掘。

邹睿奇打开行李箱,手铲、毛刷、标签袋等摆放得整整齐齐。箱子里,还有一面小小的国旗。不知从何时起,每次任务带上一面国旗,已成为团队的习惯。

2023年9月19日清晨,邹睿奇随国家烈士遗骸搜寻队登车出发,前往阿里地区无名烈士墓葬发掘现场。

路上,邹睿奇打开手机地图,一个地点跳入视线。“班公湖!”他脱口而出。

以往参加烈士遗骸搜寻任务,邹睿奇在发掘现场一蹲就是两三个小时。这一次,高原给了他一个下马威。

蹲下身去,邹睿奇的呼吸明显变得急促,身体也有些晃动。烈士遗骸提取过程中,队员们需要保持高度专注。但在高原,平时轻而易举的操作,此时却会让他们耗费大量精力。

“在身体逼近极限的情况下,要靠意志来支撑。我在心里不停告诉自己,要帮烈士找到亲人,要带他们‘回家’。”邹睿奇说。

两位同事因高原反应严重被送往医院输氧时,邹睿奇正用双手在泥水里摸索。因部分发掘区域地下水位较高,队员们需要在混合着沙子、植物根系的泥水中反复寻找,确保没有遗漏一块遗骨。

“很多遗骸的骨骺线尚未闭合,说明他们可能尚未成年或刚刚成年。”邹睿奇回忆。

2023年9月22日下午,当最后一具遗骸被装入棺椁,发掘任务顺利完成。此时,邹睿奇心中没有任务结束时的如释重负,反而觉得沉甸甸的:“烈士们为国家建设和发展献出生命,我们能为他们做的太少了,必须全力以赴做好自己的工作。”

从阿里回来,邹睿奇将这段高原记忆留在心底。

2025年7月31日上午,在吉林大学考古学院实验室,邹睿奇无意间刷到一条短视频。“为烈士寻亲,让忠魂归根,既是对烈士亲属的深情慰藉,也是对革命先烈的深切缅怀,更是中华儿女的共同心愿……路再难,我们也必须坚持走下去。”国新办新闻发布会上,退役军人事务部主要负责同志正在介绍为烈士寻亲和遗骸搜寻鉴定工作最新进展。

刹那间,在阿里参加烈士遗骸发掘任务时的一幕幕,不由自主地从邹睿奇的脑海里“跳”出来。“从阿里回来快两年了,可现场几乎每个细节我都记得,永远也不会忘记。”邹睿奇说。

据了解,退役军人事务部成立烈士遗骸搜寻鉴定中心、组建国家烈士遗骸搜寻队和国家烈士遗骸DNA鉴定实验室,开展烈士寻亲工作,累计为近7000名烈士确定安葬地或找到亲属。吉林大学、复旦大学、武汉大学等高校依托分子遗传学、生物信息学、考古人类学等优势学科平台,为烈士遗骸搜寻发掘鉴定保护工作提供了系统性科学支撑。

寻亲背后,那群奔跑的人

“操作人员的DNA极易对样本的遗传物质信息造成污染,必须采取最高级别的防护措施。”穿上洁净服,佩戴医用手套与防护帽,在进入专业洁净实验室前,国家烈士遗骸DNA鉴定实验室技术人员再次确认全套防护装备穿戴规范。

从发掘出的牙齿上提取微量样本,利用专业仪器研究分析……整个操作过程中,技术人员动作小心翼翼。

“遗传物质易被钙质包裹,因此绝大多数有效遗传标记都是从牙齿、股骨、颞骨等富含钙质的骨骼组织中提取的。”技术人员告诉记者。

从专业角度看,阿里地区无名烈士遗骸DNA鉴定属于复杂亲缘关系鉴定范畴。技术人员介绍,陈旧遗骸DNA的有效遗传标记提取是国际公认的技术难题。受土壤酸碱性、温湿度等多种环境因素影响,烈士遗骸埋在地下几十年,其DNA早已降解成小片段,提取难度大。尽管当下整套鉴定流程已相对成熟,但在10余年前,此类鉴定在国内刚刚起步,科研团队曾尝试运用国外技术体系进行鉴定比对,却发现存在应用局限性等问题。从那时起,实现鉴定技术国产化的念头,在团队成员心中燃起。

总结实践经验、深化制度规范、完善运行机制……在一棒棒的科研接力中,鉴定团队不断取得突破。如今,国家烈士遗骸DNA鉴定实验室已实现相关设备的国产化替代,建成了国际上遗传标记类型最多的国家烈士遗骸DNA数据库及烈士亲属DNA数据库,复杂亲缘关系鉴定等关键技术逐步提升。

2024年6月4日,西藏阿里疑似无名烈士遗骸比对鉴定结果评审会在北京召开。国家烈士遗骸DNA鉴定实验室相关负责同志将本次鉴定的所有技术报告呈报专家评审。

“评审组一致认定,实验室采用的技术方案科学合理,结果可靠,数据分析可信!”当最终结果被宣读出来,现场响起一片掌声。这掌声,是对烈士的深情告慰——那一刻,他们的身份得到确认,不再“无名”。

这掌声,也是对鉴定团队成员的深深激励。“这是我这辈子非常引以为傲的一件事。”一位团队成员感慨道。

据介绍,除为阿里地区8名无名烈士确认身份外,国家烈士遗骸DNA鉴定实验室已先后为28名在韩中国人民志愿军烈士确认身份,为山东济南等地无名烈士遗骸搜寻发掘鉴定保护工作提供专业支持。

山水相隔,那双盼归的眼睛

“我在部队一切顺利……可暂且不要给我来信。”

这页早已泛黄的信纸,刘军合不知看了多少遍——这是大哥刘彦斌寄给家里的最后一封信,落款日期是1960年4月30日。

1960年10月8日,刘彦斌在阿里地区革命建设中牺牲,年仅25岁。

多年来,刘彦斌的家人只知道他牺牲在西藏,不知道他牺牲的具体情况,也不知道他葬在哪里。找到刘彦斌,是刘军合和家人们多年来共同的心愿。

2023年10月下旬,刘军合突然接到陕西省西安市高陵区退役军人事务局的来电,告诉他到医院采血,血液样本将用于DNA比对。

当血液顺着导管流入真空试管,医生轻声问古稀之年的刘军合:“老人家,头晕吗?”刘军合摇了摇头——等了这么多年,抽这一管血算得了什么?

与此同时,在江苏、福建、河南等8个省份,退役军人事务部门工作人员深入开展线索排查,对疑似烈士亲属逐一采集血液样本。包括刘军合在内的血液样本,陆续被送到北京,与烈士遗骸DNA信息进行比对。

“大哥找到了!大哥找到了!”2024年,获悉信息比对成功的消息,刘军合的泪水涌上双眼。

刘军合在兄弟姐妹4人中年纪最小,可因为身体原因,无法前往阿里参加大哥的安葬仪式。

“把老家的苹果带去,让你大伯尝尝……”儿子刘涛代他前往阿里祭奠前,刘军合反复叮嘱。

8月3日,阿里地区8名烈士迁移安葬仪式举行。仪式现场,礼兵轻轻展开鲜艳的五星红旗,盖在装有烈士遗骸的棺椁上。

仪式结束后,刘涛迫不及待拨通父亲的电话:“爸,大伯的棺椁,盖上国旗了!”

“葬在啥地方?”刘军合反复确认。

“狮泉河,狮子的狮,泉水的泉,河流的河!”刘涛每说一个字,刘军合跟着复述一遍。或许,刘军合此生难以前往狮泉河畔,但他会一辈子想念这个地方……

本版制图:扈 硕

文章来源:中国军网-解放军报

责任编辑:唐诗絮

相关文章

纪念缅怀英雄烈士 关心关爱烈士遗属

军史钩沉2021-10-25 13:24:32“我们替烈士尽孝”

军史钩沉2022-02-08 10:25:20烈士经世高、汪维生遗骸迁葬至烈士陵园

军史钩沉2022-04-08 14:34:56缅怀!86名烈士坟茔迁入烈士陵园

军史钩沉2023-04-04 15:56:08为烈士墓碑描红

军史钩沉2024-03-07 16:04:30江西省吉安市开展“为烈士寻亲、替烈士看爹娘”活动纪实

军史钩沉2022-03-24 13:05:29湖南城步23名红军烈士遗骸集中迁入县烈士陵园

军史钩沉2022-07-28 07:44:58山西阳高县一名烈士遗骸迁葬烈士陵园

军史钩沉2022-10-02 15:45:30烈士英名 山河不忘

军史钩沉2023-12-19 18:29:05皖西烈士陵园烈士纪念塔碑文敬读

军史钩沉2024-10-25 16:53:27

军情热议

追随北约“重新武装”,欧盟强化军事机动能力

欧盟委员会近日公布一项大额长期预算案,重点加大在国防、竞争力等优先事项上的投资力度。这项涵盖2028年至...韩国推进新型主战坦克,布局全球军工市场

一直以来,韩国政府将推进武器出口作为重点外交方向,并形成“高层营销”特色。韩国总统对波兰等国进行国事...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号