把革命文物带回“新家”

退役军人李永超带领团队用时近4年,行程15万多公里,征集革命文物史料4000余件——

把革命文物带回“新家”

■莫福春

离休干部杨荣魁(右二)给李永超(右一)介绍革命文物的来历。

甘肃革命军事馆筹建办为退役老兵彭金华(右五)举行革命文物捐赠仪式。

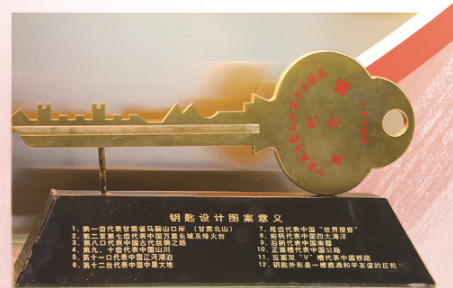

老兵张学文捐赠的马鬃山口岸开关仪式纪念钥匙。

甘肃革命军事馆筹建办文物储藏室。

写在前面

金秋时节,甘肃省天水市,退役军人李永超从抗美援朝老兵陈玉林家中走出,看着手中几件刚刚征集到的文物史料,难掩喜悦。至此,李永超带领团队用时近4年,行程15万多公里,无偿征集革命文物史料4000余件,收集照片资料2万多张。

2021年10月,甘肃革命军事馆筹建工作启动,刚刚退休的李永超受邀担任甘肃革命军事馆筹建办文物征集组负责人。

“这项工作很有意义,让我有机会发挥余热。”此后,李永超便把征集更多有价值的革命文物史料作为生活的新起点,一年四季到处奔波,竭尽全力挖掘红色资源,找寻革命文物,把它们带回“新家”。

“让征集消息传遍四面八方”

近段时间,甘肃省、市、县、乡镇4级200多家媒体再次刊发《甘肃革命军事馆文物史料征集公告》,吸引了不少人关注和参与到文物史料征集工作中来。

“与前几次一样,公告发出后,我和团队成员的手机来电不断,既有来自甘肃本地的,也有不少来自北京、广东、陕西等外地的电话和线索。”李永超说。

省级革命军事馆是新时代军史场馆体系建设的重要组成部分,被列入军队重点规划建设项目。自2021年10月甘肃革命军事馆筹建工作启动以来,馆方已印发文物史料征集公告1.2万余份,协调省内各级媒体进行了多波次、全方位、立体式宣传,得到社会各界的高度关注和大力支持。

“如今的好势头来之不易。”李永超说,他是土生土长的甘肃人,打小就知道甘肃是一片红色沃土,既有以庆阳南梁为中心的原陕甘苏区,是红军长征重要途经地,也是红西路军英勇西征、血沃祁连的主要征战地,省内革命文物史料数量众多、内涵丰富。

然而,在受领任务之初,面对全新的领域从零起步,李永超与助手王洪正对革命文物是什么、有哪些、在何处、怎么收、如何管等问题,都是一头雾水。

“让征集消息传遍四面八方。”李永超带领团队成员前往地方展馆、纪念馆请教学习,把宣传发动作为前期工作重点。他深知,只有先让更多的人知道这件事,才能让后续征集工作平稳顺利。

经反复协调对接军地宣传部门,从2022年初开始,甘肃日报和省、市电视台、多家融媒体及官方微信公众号,开始集中发布甘肃革命军事馆文物史料征集公告,对文物征集的内容、方式、程序等进行大力宣传。

同时,李永超与工作人员跑遍全省各个县(区)。每到一地,他就联系当地人武部和退役军人事务局等单位,在当地干休所、军休所、军工企业及重点社区、街道,发放、张贴纸质文物史料征集宣传单。随着时间的推移,建设革命军事馆并征集革命文物史料的消息传遍陇原大地。

消息传遍四方,线索纷至沓来。很快,李永超和工作人员的手机频繁响起,既有提供文物史料线索、表达捐赠意愿的,也有进一步了解军事馆建设、文物史料征集情况的。

“我父亲生前有个行军笔记本,你们要不要?”征集工作启动伊始,李永超接到一通电话。经过简短沟通,李永超了解到,来电者名叫刘东升,是抗战老兵刘新群的儿子。刘新群去世后,家人在整理遗物时发现一个笔记本,觉得很有价值,便提报了这一线索。李永超当即赶往刘东升家中。

笔记本只有巴掌大小,外壳已经褪色,里面密密麻麻地记录着1938年到1958年间,刘新群随部队的参战经历和重要事件,其中对扶眉、西府、西华池和解放兰州等战役战斗均有记载。

“每一件革命文物,都是一段鲜活的历史,背后都有感人的故事。”刘东升介绍,他的父亲出生于1922年,1938年5月参加革命,曾参加百团大战、保卫延安等战役战斗和抗美援朝战争,先后被授予独立自由勋章和解放勋章等。

边听介绍边翻看,李永超当即表示一定将这本珍贵的笔记本保存好。看到李永超郑重的样子,刘东升又拿出一双直筒马靴递给他说:“这是父亲在解放战争时期,从国民党军官那里缴获的战利品。”

工作刚刚启动,就征集到两件“宝贝”,李永超异常兴奋,也坚定了征集更多革命文物史料的信心。

接下来,驻兰州的几个干休所先后有20多位老干部及离退休干部家属主动联系李永超,捐赠各类奖章、证书、资料、书籍和军用物品等上百件。

“建设军事馆是一项宏大的系统工程,需要大量文物史料。”李永超告诉笔者,要想征集更多有价值的革命文物,必须不断加大宣传力度。此后,每年馆方都协调军地有关媒体,集中组织文物捐赠仪式,多批次推送文物史料征集工作最新动态,让更多的人知晓、关注并参与进来。

“即使跑断腿、磨破嘴也值得”

“革命文物见证着红色历史,承载着红色文化的‘根’和‘魂’,每一件都很珍贵。”李永超曾在干休所工作多年,在他看来,随着军队离退休干部年事渐高,只有抓紧时间,尽最大努力进行抢救性征集,才能最大限度保留这些“红色印记”,避免革命文物史料遗失损毁。

有一次,听说离休干部刘世斌去世,李永超赶到他的家里,在征得子女同意和支持后,组织人员配合整理老人遗物。经过两天忙碌,他们整理出近百本革命书籍和一批有价值的老物件。

离休干部郝成铭曾是甘肃省军区原党史办主任,对甘肃党史军史很有研究。得知筹建甘肃革命军事馆的消息后,时年94岁的他非常高兴,主动邀请李永超到家中商讨相关事宜。

期间,郝成铭讲述了许多修史治史的方法和故事,并让李永超在他家数量众多的书籍中挑选有用资料,捐赠史料书籍20多本。

后来,二人又多次通电话,谈论有关红军长征期间在甘肃的感人故事。2024年4月,郝老病逝前叮嘱家人,将自己收藏的资料书籍全部捐赠给军事馆。

说起这一经历,李永超满怀感动:“郝老严谨的作风、博大的胸怀和对历史负责的精神,深深影响了我,对我们的文物征集工作功不可没。”

找准方向,抓住重点。2023下半年以来,李永超又把目光投向各军分区、人武部的老旧库房上。他先后带人跑遍甘肃省各军分区(警备区)及县级人武部,坚持一间库房一间库房过、一件物品一件物品看,经常把自己弄得灰头土脸。

苦心人,天不负。靠着“蚂蚁搬家”的精神,他们收集到许多上世纪官兵和民兵所用的训练器材、用品和资料,以及一些用于教学的武器装备模型。“这些都是不可多得的‘宝贝’!”李永超说。

怀揣抢救性征集革命文物的紧迫感,李永超带领团队在省军区系统收集之余,逐步扩大收集范围,马不停蹄前往驻军部队、军工厂和有关院校走访,并广泛面向社会征集。

西北师范大学学生晋诗展老家在河南省固始县,他的父亲晋凯是当地小有名气的红色文物史料收藏家。得知甘肃革命军事馆征集文物史料的消息后,晋诗展主动联系李永超,先后两次无偿捐赠各类文物史料100多件。

考虑到许多退役军人珍藏着不少“好东西”,今年初,李永超联合甘肃省退役军人事务厅,根据该厅提供的退役军人立功受奖人员名单和联系方式,逐一联系、重点寻访。他们还走村入户寻访抗美援朝老兵,征集到不少奖章、勋章、纪念章等老物件。

“革命文物是不可再生资源,损坏了、丢失了,就太可惜了。”言辞间,李永超难掩急切,“为了把更多‘宝贝’保留下来,即使跑断腿、磨破嘴也值得。”

“传承红色基因没有完成时”

文物史料分区储存、摆放整齐、管理有序……走进甘肃革命军事馆筹建办文物储藏室,只见所有征集到的文物史料不仅得到妥善保管,而且每件文物史料都建立了详细的档案信息,条目清晰、查阅方便,让前来参观的捐赠者纷纷点赞。

“征集文物史料很重要,保管好文物史料更重要。”在李永超看来,由于文物史料的脆弱性,如何把征集到的革命文物史料管理好也是一项难点。这一体会,来自于他赴酒泉市征集的一段经历。

2022年初,李永超听说酒泉有一名退役老兵张学文,珍藏了一把1992年马鬃山口岸开关仪式上的纪念钥匙。

然而,因其他工作走不开,他不能第一时间前往面谈,便通过电话向张学文介绍了甘肃革命军事馆筹备建设情况,并表达了征集纪念钥匙的愿望。张学文虽对军事馆建设表示极大兴趣,却并没有表态捐赠。

后来,李永超抽出时间带队从兰州赶赴酒泉,上门寻访张学文和他的老伴。

见到李永超一行人,张学文和老伴深感惊讶和感动。张学文兴致勃勃地展示他军旅时期的照片,讲述他和战友们一起戍守边防的故事,但对捐赠纪念钥匙一事只字不提。

精诚所至,金石为开。3天后,李永超再次登门拜访,表明征集纪念钥匙的来意。看到李永超为建设甘肃革命军事馆不辞辛劳,张学文被深深打动,表示愿意将纪念钥匙、一整套资料和口岸悬挂的第一面国旗无偿捐赠给军事馆。

拍摄照片、整理资料、建立档案、履行手续……经过紧张忙碌,李永超在张学文家里举行了简短而庄重的捐赠仪式。接过无偿捐赠证书,84岁高龄的张学文双手微微有些颤抖,不禁眼角泛湿。

李永超深知,这些“宝贝”是张学文戍守边关、奉献青春的见证,寄托着他的情感,打心眼里舍不得。然而,老人心里更清楚,把这些“宝贝”捐献出去,让它们在军事馆展陈更有价值。

从那一刻起,李永超暗下决心,一定要把征集到的每一件文物史料保存好、展陈好,让这些革命文物发挥应有的作用。

返回兰州后,李永超带人赴甘肃省文物局、甘肃省博物馆和兰州战役纪念馆等单位走访,认真学习管护文物史料的方法。

根据文物保护专家的意见,李永超与工作人员一起,把征集到的革命文物史料分门别类整理,逐一拍摄照片、详细记录、写好说明,给每件文物史料建立详细的档案信息,做到条目清晰、查阅方便、管理有序,并腾出专门房间、购买专门设备建立文物储藏室,使所有征集到的文物史料有了一个安稳的“家”,都得到妥善保管。

“建设甘肃革命军事馆是一项硬任务,有时间要求,但传承红色基因没有完成时。今后,我将坚持做下去,把更多革命文物带回‘新家’。”李永超说。

本版照片由受访者提供

版式设计:王秋爽

责任编辑:唐诗絮

相关文章

军史钩沉

军史钩沉2022-04-14 16:48:38军史教育路上“追光者”

军史钩沉2023-01-10 10:57:25军史瞬间

军史钩沉2024-04-01 11:34:10每名党员都是党史军史书写者

军史钩沉2021-02-01 11:04:50从党史军史中汲取奋进力量

军史钩沉2024-12-12 09:35:07发挥党史军史铸魂砺剑作用

军史钩沉2025-08-20 08:10:43用军史学习教育滋养战斗精神

军史钩沉2024-07-05 09:06:14图文军史馆

军史钩沉2024-04-01 11:34:48军史馆里忆往昔励斗志

军史钩沉2022-09-28 09:51:41军史文物|《战伤疗法》

军史钩沉2023-02-17 15:55:17

军情热议

3D打印提高战场装备维修效率

近年来,随着3D打印技术的普及应用,多国军队将3D打印技术引入装备制造和维修领域。澳大利亚陆军利用3D打印...欧洲装备要“欧洲制造”?

德国政府计划在未来一年多划拨近830亿欧元的专项资金,用于武器装备采购。其中,拟用于采购美制武器的金额...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号