“背布袋”的供给部长

“背布袋”的供给部长

■李宝臣 刘小云

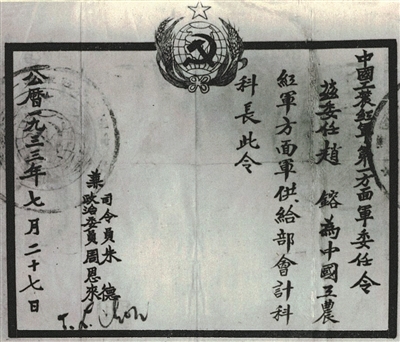

1933年7月,赵镕任红一方面军供给部会计科科长的委任令。资料图片

1930年的井冈山上,成片的竹林在风中摇曳轻吟,山间泉水灌溉着庄稼,一切欣欣向荣、充满生机。时任书记长的赵镕接到一个消息,组织让他负责军需保障工作。此后,赵镕先后担任红一方面军总供给部会计科科长、红9军团供给部部长等职。

“后勤干部最重要的品德是一尘不染,不能做到廉洁奉公、吃苦在前、享受在后,就别当后勤干部,当了也不是好干部!”在1932年军委总供给部创办的供给学校的课堂上,赵镕这样说。

1933年,根据地军民进行第四次反“围剿”作战时,由于人力物力的大量消耗,军队经费十分紧张。心中烦闷的赵镕决定走访调查、寻找解决问题的法子。当了解到盐的价格非常昂贵之后,他顿时眼前一亮,萌生出一个念头。

他马上召集人手熬盐换肉,并在心中盘算着:一块银元只能买一两盐,一斤盐可换十斤猪肉!一想到能解决当前的困境,大家的工作干劲更足了。随着用盐换来了粮食和肉,部队的伙食保障问题得到有效缓解。

然而,这位身形消瘦的“大管家”,即便自己的肚子填不饱,也要把口粮匀出来,分给其他人。长时间下来,他就患上了胃病。胃痛的时候,汗透衣衫。但他觉得,相比那些在战场上流血牺牲的战友,这点疼痛根本不值一提。

除此之外,赵镕留给大家印象最深的是他随身背着的两个布袋,就像战士手中紧握的钢枪一样。

红军长征途中,他所在的红9军团运输转运物资的群众有千余人。为把筹措的物资收入、分发数目记清楚,部队走到哪里,赵镕就把物资账目的数字记到哪里。

此时,他身上共有两个重要的布袋,一个布袋装行军所用的银元,另一个布袋装部队物资收支的账簿。一次部队转移途中,赵镕不小心丢了布袋。万般焦急的他赶紧往回跑,终于找回了遗失的布袋。检查了一下,里面的账簿等物没有丢失,他悬着的心才落了地。

那之后,他更加小心谨慎。白天,他会时不时用手摸一摸布袋,防止丢失,但晚上睡着了怎么办?

办法总比困难多。他决定每次睡觉前,用砖石架上3根扁担,将两个布袋分别放在扁担两端,头枕着钱袋,脚压着账簿布袋。这样即使睡着,也能保证布袋一直在自己的“掌控”之下。

很难想象,那么多个夜晚,他是如何熬过来的。长征这一路,大家一传十、十传百,都知道了这位视布袋如生命的部长。从那时开始,官兵们亲切地称他为“‘背布袋’的供给部长”。

几十年做后勤工作养成的习惯,伴随赵镕一生。无论是战争时期还是新中国成立后,他始终如一厉行节约,绝不铺张浪费。赵镕用实际行动,诠释了自己的初心。

责任编辑:唐诗絮

相关文章

红军家属珍藏《什么是红军》传单

军史钩沉2025-01-23 11:08:39红军石像

军史钩沉2024-07-25 09:54:41军史文物|红军制定的《红军士兵会章程》

军史钩沉2024-04-08 14:38:31致敬,永远的红军

军史钩沉2022-12-26 15:47:10“红军是英雄好汉”

军史钩沉2022-02-07 09:54:32红军标语楼

军史钩沉2022-03-10 10:29:46红军传人的“忠诚密码”

军史钩沉2021-01-22 09:16:59边打仗边教学的红军学校

军史钩沉2023-11-22 17:15:18打卡“红军饭”!纪念红军强渡大渡河胜利87周年

军史钩沉2022-05-30 13:46:47桃花山上“红军树”

军史钩沉2022-04-27 18:02:21

军情热议

盘点全球空中隐身作战平台的发展趋势

近年来,随着智能化、自主化技术的发展,有观点认为未来空中隐身作战平台的重点,不是基于绝对速度达成突袭...模块化设计让传统步兵战车焕发生机

近年来,由于技术突破、作战需求转变及成本控制等因素驱动,部分国家海军开始探索以舰载无人机为核心作战力...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号