光荣在党87年,他说:“我永远是个老兵”

“我永远是个老兵”

■贾永 院浩

★他是一名老红军,15岁加入红军,历经长征,三过草地。

★他是一名老八路,参加过夜袭阳明堡、响堂铺伏击战等。

★他是一名老党员,光荣在党87年,始终本色如一。

★他叫马志选,今年107岁——

107岁的马志选坐在轮椅上,一身旧军装一如麦收过后田野里刚刚长出的淡淡绿色。

2025年6月15日,马志选接受采访时留影。

听说要接受我们的采访,儿子马朝平特意为父亲佩戴上勋章——八一勋章、独立自由勋章、解放勋章、红星功勋荣誉章……每一枚勋章都见证着老人经历的战斗岁月。

一个多世纪的时光,可以蚀刻肌肤,可以模糊视线,却无法冷却一颗炽热的心。

“七一”前夕,在山西省军区太原第五离职干部休养所,这位有着87年党龄的老党员,向我们缓缓讲述着自己一生紧跟党、一生献给党的故事。

牺牲在前面的都是共产党员

严重的白内障几乎夺走了老人的视力,但我们知道,这位昔日的八路军侦察员,年轻时的双眼一定炯炯有神,清澈而又明亮。

1937年8月,马志选所在的红四方面军第4军10师改编为八路军第129师385旅769团,旋即东渡黄河,奔赴山西抗日第一线。

这是一支青春的方阵:团长陈锡联22岁;已经拥有4年军龄的侦察班战士马志选,刚满19岁。

年轻,意味着乐观与无畏。队伍斗志昂扬地向前线开进,沿途所见却尽是面露恐惧的国民党军溃兵。陈锡联向一个败退下来的国民党团长当面询问敌情,得到的竟是这样的“劝诫”:“看你们那些装备,和日军真干起来,还不是‘白送礼’?”这位后来的开国上将在他的回忆录里愤然记载:“看来,抗战绝不能指望那些政治上腐败、军事上无能的国民党军队,挽救民族危亡的重任,只有我们共产党、八路军来承担了!”

马志选所在部队进入战场时,正值日军凭借空地一体优势,气势汹汹猛攻太原北部门户——忻口。

日军的机场设在距离忻口40多公里的阳明堡。敌情通报显示:每天都有将近1个团的中国军队官兵惨死在日本战机的狂轰滥炸之下。骄狂的日军没有发现,一支八路军队伍已经悄然机动至机场附近。

根据陈锡联命令,马志选和几个侦察员对这个位于滹沱河河滩上的机场展开侦察。马志选回忆,经过两天两夜的细致观察,他们终于摸清了日军飞机的起降规律和机场防御兵力部署。“日军的狂妄与傲慢在此暴露无遗:主要兵力驻扎在距离机场较远的阳明堡镇,机场本身的警戒极为松懈。”

“干掉它!”多年之后,马志选依然记得陈锡联挥着拳头下达作战命令时的样子,“团长的绰号叫‘小钢炮’,作战风格就像钢炮一样,勇猛无双。那天是农历九月十六,有人提出月光下不宜奇袭,但团长坚定地说,顾不了那么多了。”

10月19日夜,陈锡联决心以第3营为突击队,夜袭阳明堡机场。由3营营长赵崇德带队,鹿伏鹤行、衔枚疾进,悄然涉过滹沱河。然而,远远地看天上的飞机是一回事,在地上面对面又是另一回事。马志选回忆,朦胧的月光下,居然没有发现飞机在哪里,还是在一位曾在国民党军机场当过兵的战士的搜索下,才在一个角落发现了蒙着帆布的三排“铁鸟”。

赵崇德一声令下,战士们用手榴弹炸、用“老套筒”步枪打,浇汽油烧,甚至用刺刀刺、用工兵铲砸。火光,引来了阳明堡镇上的日军。短兵相接,日军的武器占了上风。激烈的战斗中,赵崇德猛地一个踉跄,鲜血从胸前冒了出来,两个战士赶紧将他扶住。“不要管我,快……快去炸飞机……”这一仗,毁伤敌机24架。毛泽东同志称赞说:步兵打飞机,我们开了世界先例!

后来,一位收藏家在日本购得一本侵华日军少佐的私人相册,人们才首次看到关于那次战斗的唯一一张战场照片。照片上,马志选的5位战友倒在地上:他们衣着简陋,脚穿草鞋,身旁散落着未能掷出的手榴弹,每一张脸庞都是那样年轻。

令马志选永远不会忘记的是23岁的赵崇德。“每一次战斗赵崇德都冲锋在前,没有想到却牺牲在这场战斗的最后时刻。安葬赵营长的时候,每个人都哭了。”

83年后,赵崇德烈士遗骸从牺牲地迁往家乡。起灵的时候,山西原平突降大雪;迎灵的那一天,河南商城大雨滂沱……

马志选说:“什么是共产党员,战场上看得很清楚。那些怀着坚定胜利信念,冲锋在前、撤退在后,不怕困难、不畏牺牲的,肯定就是共产党员。”

八路军总司令朱德在《八路军新四军的英雄主义》一文中写道:坚持黄烟(崖)洞保卫战的十二勇士全是共产党员,山东我军几年来伤亡总数的百分之四十五是共产党员,其他还有很多战斗英雄都是共产党员……只有共产党所领导的、共产党员在其中起模范作用的我八路军、新四军里,才能开展新英雄主义运动,使部队更加坚强与巩固,成为无敌于天下的人民军队。

马志选的儿子马朝平说,父亲曾不止一次谈起,这一生有两个“数不清”:一是数不清在当年的战场上有多少共产党员牺牲在自己面前;二是数不清有多少共产党员用模范行动引领着自己成长。

1938年3月下旬,129师在山西黎城县响堂铺地区伏击日军第14师团辎重部队,“打蛇头”的任务交给了769团。团长陈锡联将战斗作风过硬的2营用作主力,还特意把马志选所在的团特务连加强在了“尖刀队”。

这是一场典型的“八路式”伏击战:日军汽车鱼贯驶入伏击圈。打头的汽车首先被击毁,堵死了车队前路。很多八路军老战士回忆说,那时候弹药拮据,往往射出仅有的3发子弹、投出一轮手榴弹后,就要上刺刀冲锋。

冲锋号骤然响起!连长朱作昭挥舞大刀,一马当先冲入敌群展开白刃战;5班长袁开忠在与一名日军少佐搏斗中失掉武器,抄起手榴弹砸烂了这个日军的脑袋;2班长赵登录与敌人搂抱滚在一起,撕咬中咬断了自己的牙齿……马朝平说,父亲百岁时还能叫出这些战友的名字,“他们都是共产党员啊!”

这一仗,10余里长的山谷公路上,燃烧的日军汽车宛如一条火龙。日军猛然发现,自己的后方已被八路军搅得天翻地覆,再也无法肆无忌惮地向前推进了。

两个月后,20岁的马志选在火线中入党。站在鲜红的党旗下,这位已参加革命5年的四川娃激动得泪流满面。

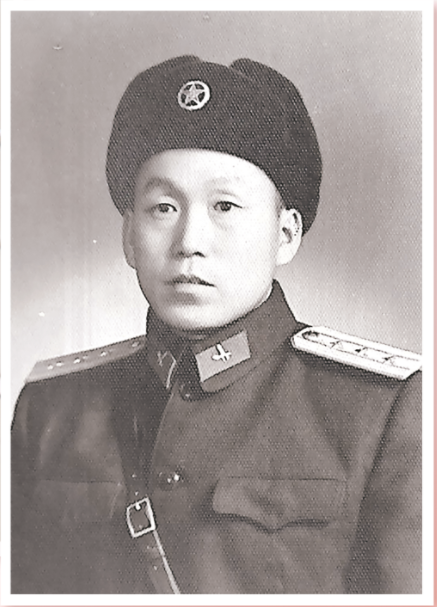

1955年,马志选被授予上校军衔时留影。马志选家人提供

坚决跟着共产党走

6月的太原阴晴不定,方才阳光灿烂,转瞬就是大雨滂沱。伴着时隐时现的雷声,我们静静倾听着这位世纪老人的成长故事。

1918年,马志选出生在川东北大巴山区的一个贫苦家庭,父母兄弟共7口人。3个哥哥早早外出给地主当长工,年少的他则被送进父亲做杂役的寺庙,成了负责放牛的小和尚。

原本苦难的日子似乎永无止境,但工农革命改变了一切。一支打着红旗的队伍来到他所在的寺庙后,小和尚目睹了家乡轰轰烈烈“打土豪、分田地”的情景,穷苦人开始对未来的日子有了憧憬。不久,他脱下僧袍,成为一名小红军。那一年,他15岁。

如今,老人仍操着浓郁的四川方言。当他举手描述往事时,我们看到了子弹贯穿他胳膊后留下的印迹。

1935年3月28日至4月21日,红四方面军强渡嘉陵江开始长征。经过4个月的艰苦转战,马志选跟随队伍来到川西若尔盖草原边缘。望着看不到边的水草地,马志选心中最初充满了好奇。他那时还不知道,未来将3次穿越这片令他刻骨铭心的“死亡之地”,而这条漫长残酷的长征路,他还要再走1年零2个月。

今天的若尔盖草原已是游人如织的景区,但在90年前,这里是环境恶劣、广袤无垠的水草荒原:平均海拔3000多米,瘴气弥漫,泥沼遍布,雨雪风暴来去无常。莫说人烟,连野兽都踪迹难寻。

第一次过草地,马志选分到了7斤磨得很粗的青稞炒面和一个木碗。按规定,炒面一天只能吃一斤。能找到的饮用水也极少,每日都在饥渴中行军。8月本是酷暑盛夏,草地的夜却寒冷如冬,全班战士露营时必须互相倚靠才能抵御寒气。

马志选跟着队伍走了5天,才无比艰难地穿过草地。红军随后在包座打了个胜仗,缴获颇丰。可就在部队士气振奋、准备继续前进时,突然接到命令:掉头南下,再过草地。

第二次过草地,在一种迷茫的氛围中启程,走得更为艰辛。行军途中,马志选曾因一次小解,与队伍拉远了距离。疲惫不堪的他拼命追赶,却怎么也赶不上。几乎迷路之际,营教导员骑马折返找到了他。马志选揪着马尾巴,才重新跟上队伍。许多走过长征的老红军都说,过草地最怕掉队,一旦掉队,便再难找到方向、走出草地。

这次走出草地时,原来100多人的连队只剩60多人。然而考验并未到此结束。在随后很长一段日子里,路越走越艰难,仗越打越不顺,牺牲的战友也越来越多。马志选后来才知道,是张国焘的分裂行径造成了当时的被动局面。他回忆,那是长征中最难熬的一段日子,直到红四方面军与红2、6军团在甘孜会师后,部队才奉命重新掉头北上,第三次穿越草地,向陕北进发。

如果说前两次过草地已非常困难,那么第三次则是极端困难。征不到粮食,连粗粝的青稞面都成了奢望,可食用的野菜、草根也难寻觅。有人饿极误食毒蘑菇,腹泻而亡。路上不断有人倒下,有时一阵冰雹袭来,便夺去几名因饥饿劳累而虚脱的战友的生命。

在那艰苦卓绝的日子里,支撑马志选和战友们精神不倒的唯一信念就是跟着红旗走。马志选说:“正是一心想着为穷人打天下,相信跟着共产党才能过上好日子,我才坚持走了下来。”

1936年10月,马志选终于走完了长征路,而走在同一条路上的父亲却没有走完——父亲马天福是红四方面军总医院炊事班炊事员,翻越雪山时,背着大铁锅不慎坠崖,尸骨无存。1年之后,走完长征路的三哥马礼选又牺牲在西征的战斗中。

长征是苦难的熔炉,但长征也淬炼了无数像马志选这样的年轻红军战士。在后续的革命岁月里,这些历经长征的战士迅速成长。他们带着每一位牺牲者的梦想,又与无数后来人一道,继续跟着共产党前进。埃德加·斯诺在《红星照耀中国》中写道:“在漫长的艰苦的征途上,有成千上万的人倒下了,可是另外又有成千上万的人——农民、学徒、奴隶、国民党逃兵、工人、一切赤贫如洗的人们——参加进来充实了行列。”

长征胜利13年后的又一个秋日——1949年10月1日,时任华北军区后勤部警备团团长的马志选,亲眼目睹了开国大典的盛况,聆听了那声划时代的宣告——“中华人民共和国中央人民政府今天成立了”,见证了广场上红旗翻滚、万众欢腾的壮景。

忆及那个心潮澎湃的日子,老人的嘴角微微颤动。窗外,一声响雷在天空炸响,仿佛历史的回音,震撼着我们的心灵。

一名老党员的样子

马志选78岁的大女儿马建华也已白发苍苍。她衣着朴素,笑声中有种工人特有的爽朗,开口时带着清晰的北京口音。从她手中接过那叠她父亲亲笔写下的回忆材料,我们再次读到那些质朴却充满力量的故事。

如果不是因为一只陶罐,马志选本可以提前两年入党。

长征接近尾声时,18岁的马志选被连队党支部列为党员发展对象。1936年10月,部队抵达甘肃会宁,准备与中央红军会师。一日宿营,马志选帮炊事班做饭。因为缺水,他便去老乡家借了只陶罐到井里取水。天寒地冻,井水冰凉。马志选用快要冻僵的手,将盛满水的陶罐紧紧抱在胸前,小心翼翼地朝伙房走去。突然他脚下一滑,陶罐失手摔碎,流出的水很快结成了冰。

那只陶罐,在今天看来或许不值钱,但在当时,这是老乡家重要的家当之一。红军战士没有津贴,马志选无力赔偿。最终还是连长和指导员登门赔礼道歉才了结此事。因损坏群众物品,马志选背上了一个处分,党员发展对象的资格也被取消。

80多年时光飞逝,冲淡了无数往事,但马志选清晰地记住了这一“插曲”。他在个人自传中真诚地写道:“许多年后,我仍然对这件事难以忘怀,因为我深深地感到,我们党能在那种艰苦环境下不断成长壮大起来,一个重要原因就是有严格的群众纪律,时时处处注意维护群众利益,从而得到了人民的支持。那只陶罐是对我进行维护群众利益教育的最好的一课。”

翻开那沓泛黄的信笺纸,自入党第一天起,这样诚恳的自警自省比比皆是:

——1943年参加129师师直“整风”,他深刻意识到自己存在“自由散漫、不愿学习、不求上进的恶劣习气”,于是“猛醒过来,正视了过去在思想作风上、工作上、学习上存在的一切缺点和错误。”

——1945年在太行军区任连长时,因与领导闹矛盾而消沉了两个月。他反思自己没有积极、妥善地表达意见,而是消极怠工影响了工作,问题根源在于“自己长期存在的自由主义所导致”。

——1946年在地委党校参加政治学习,他在对照检查中认识到自身存在“主观主义和单纯的军事观点的问题”,决心今后要“使阶级观点更加明确”。

——1949年随部队进驻北平后,开展工作遇到很大困难。他检讨自身“不仅在思想上由于政治水平不高,而且在工作上由于存在着农民的保守思想,缺乏积极的上进心和钻研精神”。

……

没有人从入党那一刻起就完美无缺。唯有不时停下脚步,冷静清醒地审视自己,不断清除不合时宜的错误,才能在漫长的革命道路上步履稳健。

此前,我们曾采访了40多位像马志选一样的老红军、老八路和新四军老战士,一次次翻阅他们亲手撰写的个人自传。一个强烈的印象是,这些从战争年代走过来的共产党员,身上有着一个共同的特点:在组织面前从不掩盖和回避自身的缺点和问题。正是这个特点,使得他们一辈子都能心无杂念、坦坦荡荡、本色如一。

20世纪50年代,全军进行大整编。依照组织安排,马志选先是从北京调往山西太原,接着又从太原调往山沟沟里的仓库。他每一次调动都是人走家搬,直至以正师职兵站副站长职务离职休养,才进了太原的干休所。

马建华回忆,自记事起,父亲就用“反贪污、反浪费、反官僚主义”来教育她和弟弟妹妹,要求大家行端走正,公家的东西一点一滴都不能碰。兄弟姐妹6人中,只有二弟后来成为一名高校的处长,走上领导岗位,其余都是普通的劳动者。如今,除小妹因病过世外,其余均已退休,一家老小其乐融融。干休所工作人员介绍,马志选离休这么多年,生活简朴,从未向组织提过任何个人要求。

熟悉马志选的人说,老红军一辈子好像都是一个样子。这个样子是什么?我们觉得,这就是老红军、老八路的样子,一个共产党员的样子。

结束采访,向马志选告别时,窗外的电视传来了“中国海军双航母编队首次现身西太平洋”的新闻播报。

革命人永远年轻。我们对老人说:明年是纪念红军长征胜利90周年,后年是中国人民解放军建军100周年。我们期待还像今天这样继续听他讲述当年的战斗故事。老人欣慰一笑说:“好,我永远是个老兵!”

文章来源:中国军网-解放军报

责任编辑:唐诗絮

相关文章

红军家属珍藏《什么是红军》传单

军史钩沉2025-01-23 11:08:39红军石像

军史钩沉2024-07-25 09:54:41军史文物|红军制定的《红军士兵会章程》

军史钩沉2024-04-08 14:38:31致敬,永远的红军

军史钩沉2022-12-26 15:47:10“红军是英雄好汉”

军史钩沉2022-02-07 09:54:32红军标语楼

军史钩沉2022-03-10 10:29:46红军传人的“忠诚密码”

军史钩沉2021-01-22 09:16:59边打仗边教学的红军学校

军史钩沉2023-11-22 17:15:18打卡“红军饭”!纪念红军强渡大渡河胜利87周年

军史钩沉2022-05-30 13:46:47桃花山上“红军树”

军史钩沉2022-04-27 18:02:21

军情热议

北约大幅提高军费,被特朗普“薅羊毛”

北约成员国在海牙峰会期间宣布,各国将在2035年前将防务开支占国内生产总值的比例提升至5%。目前,北约欧洲...美军加快更新核武器,威胁全球安全

去年,美国核武支出达到568亿美元,超过其他拥核国家核武支出的总和。近年来,在高额预算支撑下,美国加速...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号