“把命交给祖国,把心留给战士”——访进藏先遣连副连长彭青云的妻子、老兵李彦清

“把命交给祖国,把心留给战士”

——访进藏先遣连副连长彭青云的妻子、老兵李彦清

■曹隆昊 魏旭凯 吕繁亮

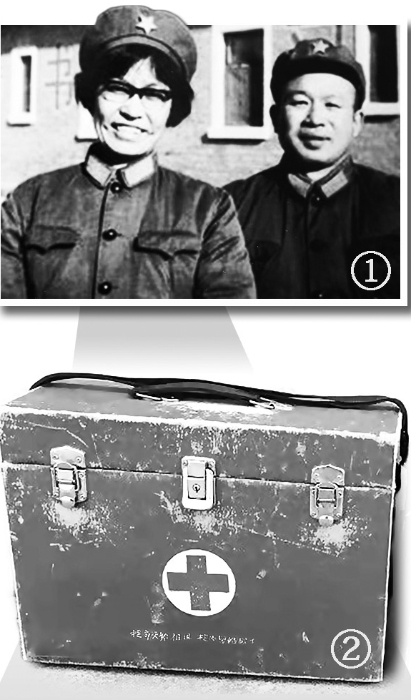

图①:20世纪60年代,李彦清(左)与彭青云在新疆喀什留影。图②:李彦清的药箱。受访者供图

盛夏时节,阳光明媚。89岁的新疆维吾尔自治区乌鲁木齐军队离退休干部第二休养所老干部李彦清坐在桌边,手里摩挲着一张老照片。那是1954年她与丈夫彭青云在西藏阿里拍下的一张合影。他们的身后,依稀可见连绵起伏的昆仑山。

李彦清的丈夫彭青云,曾担任进藏先遣连副连长。1950年,按照党中央进军西藏的指示,新疆军区独立骑兵师组建了由136名官兵组成的进藏先遣连。彭青云和战友们翻越昆仑天险,克服重重困难,把五星红旗插上藏北高原。在挺进和驻守藏北期间,全连共有63名官兵英勇牺牲。此后多年,那条漫长行军路上的一幕幕悲壮往事,总是不断地在彭青云脑海中浮现。

“老彭在世的时候对我说过,他进藏时身上带着一条马鞭。有一位战友牺牲,他就用刀在鞭把上刻一道。一道道刻下去,鞭把上满是刀痕。”谈起丈夫亲历的往事,李彦清神情凝重,“在那么艰苦的环境下,官兵没有一个人后退,他们每个人都是英雄。就像老彭常说的,昆仑山的风雪再大,终究挡不住勇士的脚步……”

西藏和平解放后,彭青云与在南疆军区某部担任卫生员的李彦清相识相恋,喜结连理。1954年,彭青云被任命为阿里军分区普兰边防连连长,李彦清作为随队军医,怀着一腔热忱,与丈夫一起前往西藏。

初上高原的李彦清,白天背着药箱和战友们一起行军,晚上蜷缩在篝火旁钻研高原急救知识,强忍头痛、胸闷等不适,写下心得体会。随着海拔的增高,李彦清的高原反应越来越严重。她虚弱地问彭青云:“啥时候才能到阿里呀?”丈夫环顾四周,指着远处说:“看见前面的‘高楼’没?那就是!”李彦清努力睁大眼睛,可远处除了山还是山。原来,丈夫是在跟她开玩笑,希望能给她一点希望和安慰。1个多月后,他们终于抵达驻地。

身体稍有好转,李彦清便一头扎进工作中。高原恶劣的环境,让官兵们的冻疮好了又长,感冒久治难愈。一段时间过去,李彦清药箱里的冻疮膏、止痛片、感冒药所剩无几。

一天,李彦清正琢磨着“找点马粪烧成灰,代替止血粉”,帐篷外传来急促的脚步声:“李医生,三班的王铁柱烧火时被树枝刺伤了腿,伤口感染得厉害,高烧3天了!”闻言,李彦清抓起药箱就往三班跑去。掀开被褥,只见王铁柱的左小腿上有一道约10厘米长、已经溃烂化脓的伤口。

“是坏疽!”李彦清心头一沉。王铁柱当时的情况,必须马上做手术,可李彦清没有手术刀。想来想去,她把刺刀在火上烧红,用青稞酒消毒后,代替手术刀给王铁柱做手术,再用生理盐水冲洗创面……那一夜,李彦清寸步不离守着王铁柱,直到他的体温降下来。

“父母在普兰边防连工作了5年,我是他们的第3个孩子,我的一个哥哥、一个姐姐都夭折了。”李彦清的儿子彭巍告诉笔者,母亲第一次怀孕时,因巡诊时不慎摔倒在冰面上导致早产,大哥刚生下来就没有气息。母亲第二次怀孕时,父亲曾劝她回新疆生孩子,母亲反复思量后还是决定留下来:“我走了,这里的战士怎么办?”

“因为气候恶劣、条件艰苦,二姐最终也没能活下来。”彭巍说。

20世纪60年代,彭青云被组织调至新疆军区某部,在荒无人烟的戈壁滩上筹建乌尔禾兵站,并担任首任站长,夫妻俩分隔两地。“老彭说,那时候他带着官兵夯土砌墙,手掌上裂开的口子能塞进麦粒。工作虽然艰苦,可他无怨无悔。他总觉得比起先遣连牺牲的战友,自己已经幸运太多了。”李彦清说。

几年后,经组织批准,李彦清调至乌尔禾兵站担任军医。兵站没有卫生所,她就将一间库房收拾出来;缺少药品,她就带人采集甘草、草麻黄等,用土办法熬制汤药。

20世纪80年代,彭青云和李彦清相继离休,在乌鲁木齐安度晚年。2012年彭青云去世后,李彦清在干休所精心照顾下,过着平静的生活。2018年,李彦清在自己82岁生日那天,将10万元交给干休所领导,同时附上一封信。她在信中提到,自己年事已高、生活简单,希望将部分积蓄转交给党组织,用于帮扶烈士遗孤——“盼孩子们读书明理,莫忘父辈血汗”。

2020年,获悉有关单位筹建新疆革命军事馆的消息,李彦清将陪伴自己多年的药箱捐赠出去。药箱里,装有一朵干枯的雪莲花,那是当年她与彭青云一起进藏途中,彭青云为她采来的。药箱正面“红十字”图案下方,隐约可见李彦清用刀刻下的一行小字——“把命交给祖国,把心留给战士”。

这是李彦清的生命箴言。它的背后,是一段关于爱与牺牲的故事。

责任编辑:唐诗絮

相关文章

长篇军旅小说《牧羊海子没有海》读评:且留深情在边防

军史钩沉2024-03-13 08:15:48尊崇英烈!边防官兵修缮维护烈士陵园

军史钩沉2022-05-26 10:23:59一棵“相思树” 永远家国情——来自戍边烈士李相恩战友和后人们的思念

军史钩沉2021-08-20 14:53:00清明节深切缅怀戍边先烈

军史钩沉2023-04-03 14:40:18边关明月照亮万家灯火

军史钩沉2023-05-27 15:25:13人民军队锻造“七一勋章”获得者:魏德友

军史钩沉2021-08-20 15:02:50时隔39年,“张福林班”原副班长丁松再回老部队

军史钩沉2021-08-09 15:05:47短篇小说集《科恰里特山下》——走过边地的冰河

军史钩沉2024-10-28 15:47:16清明寄哀思,他们前往海拔4280米的康西瓦烈士陵园缅怀英烈

军史钩沉2023-04-03 21:11:18巍巍青山埋忠骨 雪域高原祭英魂

军史钩沉2023-04-06 10:33:06

军情热议

无人僚机距离实战应用越来越近

无人僚机可作为空中突破的先锋力量、有人作战飞机的防护力量,还能作为提供加油、通信中继等支持的保障力量...多国加速推进战场维修技术迭代升级

战场上,再精密的装备也难以避免“负伤”。而瞬息万变的现代战争,对装备修复提出了严苛要求:必须在最短时...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号