城寨拒敌显奇效——中国古代障碍类器械(下篇)

城寨拒敌显奇效

——中国古代障碍类器械(下篇)

■曹 波

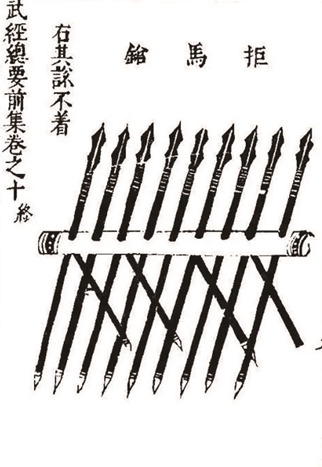

《武经总要》中的拒马枪。资料照片

在上篇中,介绍了小巧便携、可机动灵活布防的铁蒺藜及其常见的衍生器械。在漫长的古代战争史中,古人还研制出其他类型的障碍类器械,如专用于守城的塞门刀车、适用于守城和野营布防的拒马枪和鹿角木,以及兵马对战中广泛使用的绊马索等。本篇,我们简单介绍几款经典的障碍类器械,展现古人在军事防御领域的智慧与创造力。

古代攻守城作战中,木质城门始终是城墙防御中最薄弱的环节,因此成为攻城方集中进攻的重点。当城门遭到破坏时,守城士兵会立即推出塞门刀车。该车作为障碍类器械可快速堵住城门缺口,阻挡敌军突入,同时为调集预备队或组织火攻争取时间。塞门刀车的出现最早可追溯至春秋战国时期,《墨子》守城篇中已有其用于城门防御的记录。至宋朝,《武经总要》以图文并茂的形式记录了塞门刀车的形制结构:采用双轮木制车体,宽度与城门相当,车前侧有一多层木架,每层均密布尖刃,车尾设有供士兵推行的长辕。实战中,当城门被攻破时,守军会迅速集结数十名士兵推动塞门刀车封堵缺口。这种设计既能抵御敌军冲锋和箭石攻击,又能利用车体利刃杀伤敌方人马,同时掩护己方弓弩手等躲在其后对敌进行射击。在北宋太原保卫战中,宋军曾使用塞门刀车进行阻敌。靖康元年,面对金军西路统帅完颜宗翰的大举围攻,太原守将王禀率领军民展开殊死抵抗。当金兵填平护城壕沟发起总攻时,宋军立即出动数十辆塞门刀车封堵城门缺口,同时调集抛石机轰击敌军攻城器械,有效迟滞金军进攻。

塞门刀车是专为城门失守设计的应急防御装置,能在破城瞬间快速封堵缺口;而在更外围的防御体系中,守城方通常会在城墙与羊马墙之间设置“拒马带”,即通过密集部署拒马来阻滞敌军骑兵和攻城器械的快速推进。拒马的雏形可追溯至夏商周时期,是各种带有尖刃的网架式防冲击器械的总称,起初多为尖木或简易的木头加刃制作而成,后逐渐实现与矛、枪等兵器的融合。至春秋战国时期,拒马已作为常规障碍器械广泛应用于战场,常横置于营门、要道等关键位置,当时被称为“锐镵”。《墨子·备蛾傅》篇专门论述其战术用法,足见其在古代战争中的重要性。

至宋朝,拒马类器械的形制发展已较为成熟,《武经总要》详细记载了3种典型制式。其一为拒马木枪,以3支双锋枪为主体,通过铁索从枪杆中部固联,作战时可呈正六轮辐式展开形成障碍带,运输时则能收束成捆。其二为鹿角木,采用带有锐角的长坚木(形似鹿角),插入土中1尺有余,布设范围可依地形灵活调整,可有效阻挡骑兵突袭。其三为拒马枪,以周径2尺的圆木为基座,在圆木凿上若干孔洞,一侧以长枪穿孔而过并以枪柄支地,另一侧则用四五根支撑杆装于圆木上支地,使拒马枪的横截面呈人字形张开,枪锋直指来敌方向,再以铁链固定于地面,阻止敌军人马通行。《宋史》记载的宋金顺昌之战中,宋军正是凭借深扎数尺的拒马枪阵,成功阻滞金军铁骑夜袭,配合弩矢齐发射溃敌军。这类器械兼具机动性与适应性,成为古代营寨防御与城池守备的重要装备,当与护城河、壕沟及沟底竹签等设施协同部署时,更能形成立体防御体系,大幅延长守军杀伤敌军、摧毁攻城器械的战术窗口期。

除上述障碍类器械外,古人还发明了一些更为简易且有效的野战用障碍类器械,如绊马索和马拖。绊马索多用于伏击敌人,通常预先布设于交通要道,当敌骑兵疾驰而至时,埋伏在两侧的士兵迅速拉起绳索,使战马失蹄、骑兵坠地。另一种类似绊马索的器械“马拖”更具杀伤力,其绳索一端编成活套,另一端固定铁枪,一旦套住马足,马匹继续前行便会拉动铁枪自戮马腹,从而实现对骑兵的致命打击。

随着火器诞生和普及,以及传统骑兵逐渐退出历史舞台,城防作战和野战的形态都发生了根本性变革,导致大多数传统障碍类器械被淘汰。然而,拒马类器械因其独特的防御功能展现出惊人的生命力。从近代战争的堑壕防御到现代军事据点的布防,甚至在社会维稳行动中,我们依然能看到经过改良的拒马装置被广泛应用。

责任编辑:唐诗絮

相关文章

为军工存史 为英雄留名

军史钩沉2024-01-29 16:47:42国之重器,以命铸之!纪录片《军工巡礼》讴歌国防军工行业奋斗历程

军史钩沉2021-12-06 09:22:14纪念人民军工创建90周年 国防科工局推出纪录片《军工记忆——把一切献给党》

军史钩沉2021-12-13 11:09:35红色军工之源:官田中央兵工厂的建立

军史钩沉2023-09-21 17:45:40“谁在管理国家?是战争机器”——起底美国军工复合体

军史钩沉2023-04-10 08:08:31特别策划丨铸剑:红色军工的抗战史诗

军史钩沉2025-08-15 09:28:01淮南水乡腾烈焰 ——新四军第二师军工部第一厂

军史钩沉2023-12-27 13:29:38抗美援朝老兵的军工情怀:“我们要造世界一流战机”

军史钩沉2021-11-12 09:45:10“驴背上的兵工厂”:功绩不下前线的晋察冀边区军工

军史钩沉2022-06-15 17:40:58军工世界丨探寻一股神秘的“风”

军史钩沉2022-03-11 08:51:39

军情热议

日本以“防御”为名进一步突破专守防卫原则

日本防卫省发布首份《宇宙领域防卫指针》。这是日本首次出台系统性的太空军事战略文件,标志着其太空安全政...追随北约“重新武装”,欧盟强化军事机动能力

欧盟委员会近日公布一项大额长期预算案,重点加大在国防、竞争力等优先事项上的投资力度。这项涵盖2028年至...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号