重温新中国的“立国之战”——中国人民屹立世界东方的宣言书

在中国人民志愿军抗美援朝出国作战75周年之际,重温新中国的“立国之战”——

中国人民屹立世界东方的宣言书

■赵世沙 周 一

1953年夏季反击战役中,志愿军官兵把胜利的红旗插上十字架山主峰。资料照片

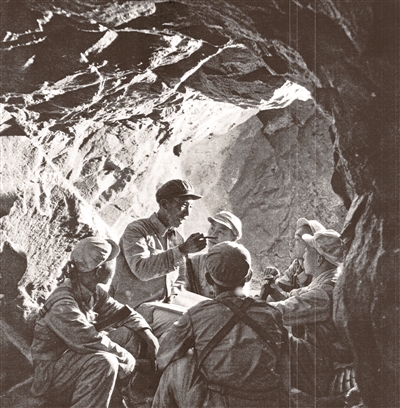

志愿军在坑道内开展战地政治工作。资料照片

1950年10月19日,中国人民志愿军雄赳赳、气昂昂跨过鸭绿江。在两年零9个月的战争岁月里,志愿军部队在中共中央、中央军委的战略部署下,在志愿军总部的具体指挥下,英勇顽强、浴血奋战,将以美国为首的“联合国军”赶回“三八线”以南,并最终迫使对方签订“没有取胜”的停战协定。毋庸置疑,抗美援朝战争是一场伟大的“立国之战”,它庄严地向世界宣告,中国人民必将坚定地屹立在世界的东方,朝着中华民族的伟大复兴阔步前进。

在此,我们选取抗美援朝战争第二次战役中的德川战斗、抗美援朝战争进入相持阶段的坑道作战、志愿军空军勇斗强敌、抗美援朝战争收官之战金城战役这4个战例,展现志愿军官兵机动灵活的战略战术、敢打必胜的血性胆气和“一切为了前线、一切为了胜利”的后勤保障,共同回顾那段以“钢少气多”力克“钢多气少”的峥嵘岁月。

不惧艰险“包打德川”

抗美援朝战争第一次战役结束后,以美国为首的“联合国军”未意识到志愿军已大举入朝,依然分兵冒进,妄图快速攻占整个朝鲜半岛,以尽快结束战争。有鉴于此,中共中央、中央军委和志愿军总部经过研究,决心构设东、西两个战场,并在西线的德川、宁远一带打开突破口,随后以较大兵力沿清川江一线穿插至美军侧后方,彻底切断敌军向南后撤的通道。如此一来,西线志愿军部队可从北、西北、东北、南等多个方向挤压对手的生存空间,且有江河天堑阻隔,势必给敌人造成巨大杀伤。

然而,南朝鲜部队此时已进至德川、宁远一线,并在两个城镇分别部署约1个师的兵力,若志愿军要从这里突破,就一定要先歼灭这两股敌军。经研究,志愿军初步计划由第38军负责攻歼德川之敌,战斗时由第42军派出1个师进行加强,待德川攻克后,该师立即转战宁远,参与攻歼宁远之敌的战斗。

这一方案虽然稳妥,但也存在一定隐患:若德川、宁远两地的战斗间隔时间过长,附近的美军和南朝鲜部队极有可能察觉我军意图,从而获得充足时间进行增援。如此一来,志愿军快速穿插敌军侧后方的战役目标难以完全实现。面对这一情况,第38军军长梁兴初主动请缨,提出由第38军独立“包打德川”,无需兄弟部队分兵支援,以此降低穿插任务受阻的风险。梁兴初是从红军时期历经战火考验的优秀将领,他作出这一决定,既是基于对全局战略的深刻把握,更是源于对全军将士战斗能力、高昂士气和顽强意志的坚定信心。

梁兴初的请求很快得到上级批准。第38军全体官兵闻讯后群情振奋,摩拳擦掌,誓要在这一仗中重创敌军,展现老红军部队的英勇作风。11月25日,担负迂回敌后任务的第112师在完成诱敌深入的任务后,立即转入反攻,需再次翻越海拔1200米的兄弟峰。由于出发时间紧迫,来不及召开全师动员大会,各连队只能边行军边做思想工作。指导员们从队伍排头跑到排尾,挨个班级动员,高声喊着:“爬山是为了出敌不意,只要爬过去就是胜利!”

与此同时,第113师也按计划向敌军发起进攻。在突破前沿阵地后,部队却被江水阻隔。危急关头,师长、政委率先脱下棉裤和鞋袜,带头蹚入刺骨的冰水。当时正值朝鲜半岛北部严寒季节,江水冰冷彻骨,官兵们上岸后双脚踩在石头上,更是痛如锥心,但为了不贻误战机,第113师指战员们强忍剧痛,迅速过江并发起冲锋。南朝鲜守军见志愿军官兵如天兵突降,根本来不及组织有效防御。一时间,嘹亮的冲锋号声和震天的喊杀声响彻战场。最终,志愿军成功攻克德川、宁远两城,彻底撕开“联合国军”的侧翼防线,为下一步重创敌军创造了有利条件。

齐心筑起“无敌坑道”

停战谈判开始后,中共中央分析认为,谈判的中心问题,是确定军事分界线。尽管自1951年7月起,敌我双方的交战线基本稳定在“三八线”一带,但以美国为首的“联合国军”始终未停止对我方既占阵地的蚕食行动,持续在多个方向发起进攻。为此,志愿军总部专门指示一线各部:“所有重要之点,必须准备坚守,不得随便放弃。”这既是从保护实际的军事利益出发,又是对停战谈判的有效支持和配合。

然而,战役指导方针由运动歼敌转为坚守防御,对志愿军而言确实面临严峻挑战。此前数月,我军相继经历长津湖之战、汉江阻击战、铁原保卫战等战役,其中多次被迫转入阵地防御作战。实战表明,我军依托简易野战工事的传统防御模式,难以抵御敌军高强度火力打击,不仅出现较大伤亡,阵地也难以持久固守。因此,亟须创新出一种适合长期坚守、防护力较强,且具备一定防守反击功能的体系化工事,才可能完成这一战略转型下的防御任务。

1951年下半年起,志愿军部队在“三八线”附近与敌军对峙的同时,发动群众、积极创新,通过实战逐步摸索出一套科学的筑城方法。比如,第47军第140师通过挖掘大量猫耳洞式的防炮洞,有效保存了阵地前沿营以上规模的有生力量;第64军第191师在马良山战斗中,依托坑道式掩蔽部击退英军20余次进攻。这些成功经验得到志愿军总部的重视,在转发给其他部队的同时作出明确指示:“主要工事最好是隧道式的,厚度要达五米以上。”

1951年底,停战谈判双方就军事分界线问题基本达成一致,战场进入开战以来难得的平静期。志愿军抓住这一时机,展开大规模群众性筑城活动:战士们将炮弹壳、弹药箱改造成数万件简易工具;基层连队组织技术小组拆解未爆航弹,获取炸药数万公斤。我军构筑的坑道防护力强、隐蔽性高,还能够给官兵提供系统化的战场生存空间,被大家称为“无敌坑道”。至1952年5月底,志愿军共构筑坑道7700余条,长度达198公里,另有掩蔽及露天式堑壕3400余公里,共同形成西起临津江口、东至东海岸杆城的一线坑道式防御体系。这一体系在后续战役中发挥了重要作用,成为“联合国军”难以突破的东方堡垒。

英勇打造“米格走廊”

1951年10月20日,志愿军空军第3师接替第4师,肩负起掩护朝鲜泰川新建机场及平壤至安东交通运输线的重任。时任该师第9团1大队大队长的王海,在出征誓师大会上代表全队官兵庄严宣誓:“别看我们都是没有打过空战的新手,我们决不怕美国那些‘老油条’,我们有压倒一切敌人的英雄气概,而决不被敌人所压倒。”这支在朝鲜战场初次亮相的空中力量,尽管在装备水平和实战经验等方面与美国空军存在差距,但传承自老红军、老八路的血脉基因,铸就了志愿军飞行员们敢打必胜的钢铁意志。

初入朝鲜上空,王海率领的大队斗志昂扬,受限于装备水平和实战经验,战果并不显著。作为大队长,王海严格落实“打完必评”的要求,每次空战后都组织队员复盘分析,确保打一仗进一步。同时,他深入研究战斗机性能、机械原理和空战原则,并结合实战创新出适合我空军部队的战斗方法。经过反复推演,王海发现我军装备的米格-15在垂直机动性能上优于美军战机,但水平机动灵活性稍逊。基于这一发现,他带领大队成员苦练俯冲攻击的战术技巧和协同要领,发挥优势、力避劣势,为后续空战积累了宝贵经验。

1951年11月18日,美军出动大规模机群突袭朝鲜北部永柔、清川江、安州一带,对我军后方重要铁路交通线实施狂轰滥炸。14时许,王海率领1大队紧急升空截击,在清川江上空与敌机群遭遇。令志愿军飞行员意外的是,美军此次采用环形罗圈阵战术:以8架战机为一组,首尾相连形成防御圈,这种编队能有效规避传统咬尾攻击,显著提升空战生存率。

这种阵型虽在二战时期就被多国空军采用,但对初上战场的志愿军飞行员而言仍是陌生战术。当时空战形势瞬息万变,若不能立即发动攻击,敌机完成轰炸后便会迅速撤离。危急时刻,王海当机立断指挥全大队俯冲突袭,借助米格-15优秀的垂直机动性能冲散敌军这一稳定阵型,随后采取双机编队战术,对失去队形保护的敌机实施精准打击。

志愿军战机的俯冲攻势果然奏效,美军机群的“罗圈阵”瞬间被打破。王海等人立即操作战机进行二次爬升,有效规避敌机可能发起的咬尾攻击,随后凭借高度上的优势迅速锁定目标,连续击落5架敌机,完成一场干净利落的空中歼灭战。

至抗美援朝战争结束,王海所在的1大队共参加空战80余次,击落击伤敌机29架,被誉为“英雄的王海大队”。而在整个抗美援朝战争期间,志愿军空军先后有600余名飞行员和近6万名地勤人员经受了实战锤炼。他们不仅向世界展示了中国空军敢打必胜的英雄气概,更以过硬战绩打造了令敌人望而生畏的“米格走廊”,为战争最终取得胜利提供有力保证。

有力保障“万炮齐发”

1953年6月17日夜,南朝鲜李承晚集团公然破坏停战谈判达成的协议,引起国际舆论强烈谴责。为实现稳定可靠的停战,毛泽东、彭德怀决定推迟停战签字,发起金城战役。

根据中共中央、中央军委的战略部署,此役由志愿军司令部拟订作战计划,主要由第20兵团和第9兵团第24军遂行进攻作战任务,后勤保障由第2分部统筹负责,第1、4、5分部协同配合。尽管志愿军后勤体系较战争初期已有显著改善,但此次战役的后勤保障工作仍面临不少挑战。一是兵力较多、战线较长,后勤保障压力较大。根据作战计划,东、中、西3个作战集团分别在金城川至松室里、松室里至金城东、金城至牙沈里的正面上进行突破和展开,其作战正面宽度分别为2.5公里、9公里和10.5公里,合计22公里。参战的营级单位超过200个,且对作战物资的需求呈现出多样化、复杂化特点。二是战斗行动转换快,由此衍生的后勤保障方式也较复杂。按照计划,多数一线部队须在24小时内完成主要歼敌任务,并向敌军纵深突入5到8公里,这就需要多数部队进行火力准备、穿插迂回和攻坚破袭,所需物资也从普通的轻武器弹药,扩展到大口径炮弹、炸药、土工作业器材等,持续性保障难度较大。三是环境恶劣,对后勤运输产生不利影响。此时,正值金城附近地区的雨季,连日阴雨导致山间道路泥泞不堪,运输车辆难以通行。另外,该地区自停战谈判以来一直是敌我两军争夺的焦点区域之一,铁丝网、地雷、陷阱等障碍物密集,物资运输的效率受到很大影响。

为破解保障困局,志愿军后勤司令部派出副司令员吴先恩会同第2分部统筹安排各项具体工作,共抽调10个汽车团连同参战炮兵运输汽车共2700余辆保证运输,赶运物资1.5万吨,准备各型号炮弹130万发、炸药23.4万公斤。截至7月11日,后勤部门为前线部队储备的粮秣基本可维持至7月底,确保作战期间无断粮风险。

7月13日21时,金城战役正式打响。志愿军“万炮齐发”,向金城以南的南朝鲜军阵地发起猛烈进攻。这是志愿军入朝以来,集中火炮数量最多、火力最强的一次战役,也是抗美援朝战争期间最后一次具有决定性意义的反击战役。此役历时15天,志愿军第20兵团和第24军在以金城为中心,西起牙沈里、东至松室里的战线上进行突破,向南拓展阵地达160余平方公里,歼敌5.3万余人,改善了防御态势,打击了南朝鲜军和“联合国军”的嚣张气焰,有力配合了停战谈判。同样重要的是,在这场战役期间,志愿军后勤人员克服重重困难,完成了艰巨的保障任务,是我军后勤历史上成功保障大兵团作战的典型案例,志愿军也以这种特殊的方式告诫对手:打,我们有决心、更有能力奉陪到底。

责任编辑:唐诗絮

相关文章

抗美援朝第一仗

军史钩沉2022-10-13 11:45:23党旗在抗美援朝战场上飘扬

军史钩沉2021-10-28 11:17:21抗美援朝老兵回军营

军史钩沉2024-10-28 14:59:30走访慰问抗美援朝老兵

军史钩沉2023-10-23 14:45:22与抗美援朝先辈的一场“时空对话”

军史钩沉2021-10-25 16:17:47抗美援朝老兵为预定新兵授课

军史钩沉2024-09-13 11:22:27抗美援朝影视创作观的变化

军史钩沉2021-10-18 09:43:40抗美援朝纪念馆迎来参观热潮

军史钩沉2023-07-24 08:31:04福建漳州慰问抗美援朝老兵

军史钩沉2022-10-26 11:13:34抗美援朝中毛泽东如何“调兵遣将”

军史钩沉2022-07-11 19:19:34

军情热议

澳大利亚海军加快扩充武器装备平台

在美英澳“奥库斯”联盟核潜艇合作项目前景不明的背景下,澳大利亚海军落实“主动介入”战略的具体措施,近...日本与英国展开多项军事合作

近段时间,日本和英国防务互动频次增加,协作范围扩大。有分析认为,日英两国防务合作升温是“北约印太化”...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号