伊阙之战:白起大破韩魏联军

伊阙之战

■于涌泉

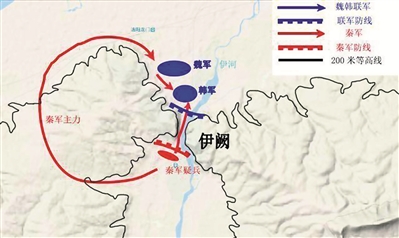

伊阙之战示意图。

伊阙之战是公元前293年,秦国大将白起率秦军在伊阙(今河南省洛阳市龙门镇)大破韩、魏两国联军的作战。战争中,白起利用韩、魏两军互相推诿,不愿先出击的弱点,巧布疑兵牵制韩军,并通过战略迂回的方式先攻打魏军。之后,受到威慑的韩军遭到秦军夹击,溃败而逃。此战是秦国统一过程中的重要一战,秦军以不可抗拒之势向中原扩张。

大战爆发

垂沙之战后,齐、韩、魏三国的同盟关系进一步巩固,共同对抗秦、楚等国。公元前298年,齐国联合韩、魏等国共同攻打秦国,最终迫使秦国割地求和。战后,蒙受打击的秦国展开一系列报复行动,将邻近的韩、魏两国作为重点打击对象。公元前295年,秦国派兵进攻魏国,攻占襄城(今河南省襄城县)。次年又发兵攻韩,秦国将领向寿攻占武始(今河北省武安市南),白起夺取新城(今河南省伊川县西南)。面临巨大威胁的韩、魏两国联合起来,尽发国内精兵前往伊阙,对秦国展开反攻。

“伊”指伊水,“阙”意为门。伊水从对峙的西龙门山、东香山中间穿过,形成一个天然门阙的形状,故称为伊阙。伊阙属山间谷地,山高道狭,易守难攻,且不利于大军列阵,这对此后战争的走向起到重要影响。

韩、魏两国联合伐秦,韩国主将为暴鸢,魏国主将为公孙喜,皆为参加过垂沙之战的名将。秦国方面,主政的穰侯魏冉推荐年轻的白起代替向寿担任主将。白起领命后,率领秦军镇守伊阙南面的出口,以阻止韩、魏两军的进攻。双方军队在伊阙一线陷入对峙,谁也不敢轻易发动进攻。

战略迂回

此战,韩、魏两国尽管是联合作战,但都不想打头阵。魏国虽已不复战国初期之雄风,但与韩国相比,无论是兵力还是军队战斗力都略胜一筹。韩军便希望魏军出任先锋,但魏军认为韩国军队装备有强弩、坚甲、美盾、青铜头盔、铁幕等,战斗力同样不容小觑,因此坚持认为韩军应该充当联军先锋。《战国策》对此有载“韩孤顾魏,不欲先用其众。魏恃韩之锐,欲推以为锋”。说到底,双方都想以最小的代价获取最大的收益。

伊阙地形十分狭窄,加之伊水贯穿其间,大军无法展开排布,韩军位置靠前,与秦军直接对峙,魏军则位于韩军侧后方。

历史上,这种因同盟间貌合神离、互相推诿而致败的案例数不胜数。战国时期,各诸侯大国数次合纵攻秦,不仅未取得明显战果,反而多次被秦国击败。其重要原因便在于各诸侯国之间的推诿扯皮,秦军才得以各个击破。东汉末年,关东诸侯结成联盟,共同讨伐董卓,由于“军合力不齐”“势利使人争”,最终无果而终。这一次也不例外,秦将白起发现韩、魏两军互相推诿,便果断制定出克敌制胜之策。白起首先“设疑兵以待韩阵”,以旌旗和飘带立于阵前,制造要对韩军发动猛攻的假象,吸引联军将主要兵力集中到正面。与此同时,秦军抽调精锐部队,通过战略迂回的方式,绕到魏军后方猛然发动进攻。这样一来,魏军必然猝不及防而大败,魏军一旦战败,韩军势单力孤,必然随之崩溃。

《孙子兵法》指出:“兵者,诡道也。故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近。”其目的在于达到“攻其无备,出其不意”的效果。白起设疑兵以迷惑韩军,同时分兵迂回至魏军后方发动进攻正是这种“诡道”的体现,也充分展现出白起“善出奇者,无穷如天地,不竭如江海”的主将才能。

釜底抽薪

战局的发展一如白起所料,韩军在秦军疑兵的迷惑下未敢轻举妄动,而魏军位于韩军后方,等待着韩军首先与秦军展开厮杀。当秦军突然出现在魏军后方并展开猛攻时,魏军猝不及防,大败溃逃。韩军在受到魏军溃兵的冲击下,很快也败下阵来。此时,伊阙南北两侧出口皆被秦军封锁。被困在狭窄的伊阙谷地的韩、魏两军,既无路可逃,也难以展开有效的反击,最终全军覆没。

据史书记载,此战秦军“斩首二十四万级,虏公孙喜,拔五城”。无论“斩首二十四万级”是否夸张,伊阙之战的确是一场具有屠杀性质的大战。一方面,这源于秦国所实行的军功爵制度,它根据将士所斩获的敌军首级数量计功授爵。另一方面,这可能也是白起出于削弱敌国力量的考虑。在那个生产力并不发达的时代,刚刚经历恶战的秦军难有余粮来养活数万降卒,且人数并不占优势的秦军能否顺利控制住这些降卒也是个问题。若将这些降卒释放回国,势必壮大敌国力量。一次性大量屠杀敌军,不仅可以避免上述问题,还使敌国在短时间内都将面临农业人口和兵源不足等问题,起到釜底抽薪的效果。此后,这种战略屠杀成为战争史上经常出现的现象。日后的长平之战,白起坑杀赵国降卒40余万人;秦朝末年,项羽坑杀投降的20万秦军。

伊阙之战使韩、魏两国遭受沉重打击,由于韩魏两国是遏制秦国东进的第一道屏障,因而此战的胜利使秦国进一步扫清了东进的障碍。而后秦国又乘胜对韩、魏等国发动新一轮进攻,战国诸强之争进入更加残酷的白热化阶段。

相关链接

疑兵

战争中,起到虚张声势、迷惑敌人作用的军阵,一般被称为疑兵。疑兵的作用在于使敌方对我方的兵力多寡、主攻方向、进退意图等产生错误判断,我方可乘机达到战略目的。战史上,历代兵家对疑兵多有运用。平阴之战中,晋国联军利用疑兵,使齐灵公认为联军势大,因而不战而逃;楚汉战争中,韩信巧用疑兵,明修栈道,暗度陈仓,使得汉军顺利拿下关中,为日后楚汉战争的胜利奠定基础。

责任编辑:唐诗絮

相关文章

战史告诉我们什么

军史钩沉2022-05-30 13:58:39描绘辉煌战史

军史钩沉2022-06-20 14:13:21英雄战史催人奋进

军史钩沉2021-12-02 16:14:54温坊战斗:“红军战史光荣的一页”

军史钩沉2022-01-13 11:11:12国台办:两岸共同研究抗战史成果丰硕

军史钩沉2023-03-29 15:22:00我军抗战史上以少胜多的传奇之战

军史钩沉2022-12-19 16:36:59两岸学者谈共写抗战史:共同苦难回忆,缩小评价分歧

军史钩沉2023-08-17 09:58:07战史今日3月23日:台儿庄会战开始

军史钩沉2021-03-24 14:18:08两岸学者谈抗战史研究:认识逐渐接近 共同书写民族荣光

军史钩沉2023-04-02 08:37:55第二次战役:战史钩沉与胜利启示

军史钩沉2021-10-26 09:29:01

军情热议

加快提速升级,日本图谋远程打击能力

近期,日本向美国订购增程型联合防区外空对地导弹及相关设备的申请获得美国政府正式批准。该导弹的引进,将...美在多国布设据点,强化亚太地区的无人机部署

近期,外媒曝光一组美海军升级版MQ-4C“人鱼海神”无人机部署关岛基地的消息。报道称,配置多功能任务模块...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号