抗美援朝战争期间的拥军优属工作是如何开展的?

致敬“不可战胜的力量”

——抗美援朝战争期间的拥军优属工作一瞥

■贾卢彬 周 一

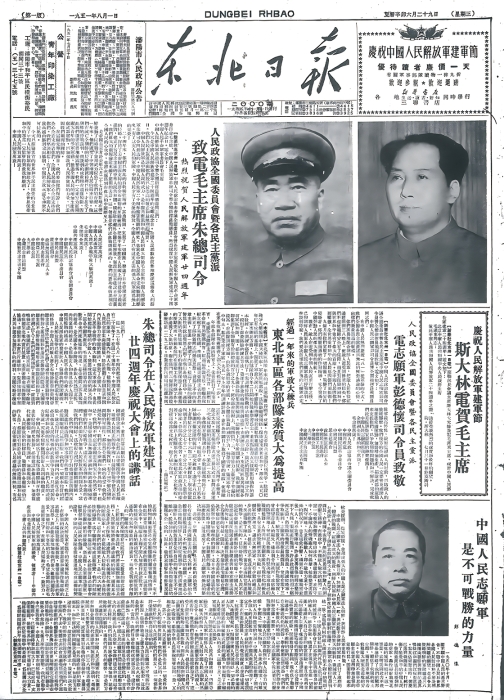

一九五一年八月一日,《东北日报》刊发《中国人民志愿军是不可战胜的力量》一文。

1951年八一建军节当天,《东北日报》刊发了志愿军司令员彭德怀署名的《中国人民志愿军是不可战胜的力量》一文,文中提到人民群众对新中国充满了热爱,对党领导的人民军队十分拥护和支持。在抗美援朝战争期间,人民群众把这种对祖国的热爱、对志愿军的支持,转化为优待烈属、军属及抗美援朝工作人员家属的实际行动,在帮助他们解决实际困难的过程中,向浴血奋战的志愿军官兵致敬。不仅仅是在八一建军节这天,在两年零九个月的抗美援朝战争全过程中,祖国人民始终保持着对志愿军的拥护、对优抚对象的照顾,这才凝聚成在朝鲜战场上“不可战胜的力量”。

强化拥军支前的思想认识

1951年6月1日,中国人民抗美援朝总会发出《关于推行爱国公约、捐献飞机大炮和优待烈属军属的号召》,在将全国范围的抗美援朝运动推向高潮的同时,也把优待烈属、军属作为各级党和政府的中心工作之一。此后,各大行政区中央局、省级党委纷纷召开了由各省市主要优抚负责人参加的联席会议,重申这项工作的重要意义,并将其提升到“经常性政治任务”的高度。当时作为志愿军“总后方基地”的东北行政区,将下一阶段的拥军优属工作方针确定为三大原则,即“普遍提高受优待对象的政治地位”“切实解决生活、生产和工作的实际问题”“以此建立军地、政民以及联系群众的桥梁”。

在抗美援朝战争背景下,国内开展拥军优属工作的初衷,不仅仅是对抗美援朝总会作出的“加强优待军人家属、烈士家属的工作”决议的简单执行,更是从政治觉悟的层面出发,以周到全面的拥军优属工作鼓舞志愿军官兵士气,加强与支援抗美援朝战争有关的各项工作。1951年6月,运动战阶段即告结束,战争的持久性特点愈发凸显,各地的党政机关对拥军优属工作的认识也逐渐由“以救济为主”转变为“以福利为主”,基本扭转了“单纯救济的任务式观点”,使拥军优属工作更具活力、更有成效。在充分的教育动员之后,社会各界普遍认为拥军优属不应仅限于物质慰劳和单纯从生活上照顾,而是要进一步提高志愿军家属的政治地位,把握好在抗美援朝战争时期拥军优属的重要政治意义,增强支援前线的力度。

做好农村地区的代耕助耕

对军属、烈属、荣誉军人等家庭进行代耕、助耕直至包耕,是新中国广大农村地区进行拥军优属工作的主要内容,也是拥军优属工作中的常见方式。1951年“八一”前后,正值多数地区的夏锄时节,对土地进行刨铲、施肥的任务比较繁重。此时,在我国多数农村地区已经广泛推行了生产互助组和农业合作社制度,这种生产方式上的创新也给代耕助耕工作带来了新的契机。在黑龙江省、辽东省、吉林省的农村地区,干部群众在“帮助与组织领导烈属、军属生产发家”的口号带动下,借助生产互助组的形式,帮扶结对、精准代耕,克服了以往“大轮班”与“乱点兵”的做法,圆满完成了本地区的夏锄代耕任务。

为增强志愿军家属的生产积极性,并为他们解决实际困难,金融机构也在农业贷款、资助创业等方面给予一定的政策扶持。利用八一建军节的拥军契机,中国人民银行多家支行通过生产合作社发放贷款,主动帮助优抚对象克服这一时期青黄不接的困难。同时,为解决在以往现金贷款过程中出现的一些问题,部分银行以低于市场价格的实物如“苞米、高粱、豆饼”等作为贷款的标的物,简化了帮扶流程,优抚对象纷纷表示要“多铲多刨、多打粮食,支援抗美援朝”。

拓展城市地区的拥军形式

1951年下半年开始,支前力量结构有了一定的调整,由各大行政区组建的辎重团分批进入朝鲜战场后,以农民为主的广大民工队伍纷纷返回国内,充实了农村的生产力量,减轻了生产压力;以城市居民为主的汽车司机、火车司机、技术工人、医务人员等仍需要长期在朝鲜前线服勤,这部分人员的家属在心理和物质上承受着较大的压力。随着敌军发动针对后勤运输线路的“绞杀战”,上述技术人员的牺牲数量有所增长,这增加了拥军优属工作的难度。

针对当时的实际情况,各级党委、政府主动作为,从解决志愿军和支前人员家属关切的问题出发,做好一人一事、细枝末节的工作,让人民群众对优抚对象的关心、对前线战事的支持落到实处。由于城市的优抚对象多为无业的妇女,政府率先采取的方法就是发动她们参加各种劳动,授之以渔、以工代赈,充实日常生活,由此获得高于城市平均水平的劳动报酬。随后,在一些地区工会的具体组织下,成立了许多军属生产机构,比如军属被服厂、针织厂、刷桶厂、麻袋厂等,接收大量志愿军和支前人员家属生产就业。此外,多数城市还利用特有的文体、教育资源优势,为优抚对象提供较好的服务。比如,沈阳市在八一建军节前后,由市文化馆组织多种拥军优属文艺展演活动,在电影院播放电影免费供烈属、军属及抗美援朝工作人员家属观看,以此表示慰问,并鼓励他们继续自力更生、开展生产、支援前线。

加强拥军工作的检查督导

拥军优属工作的好坏,不仅会对前线官兵的战斗士气产生极为明显的影响,也会在较大程度上左右各种支前行动的落实。因此,必须加强对拥军优属工作的检查督导力度,及时查找问题和不足,进行整改完善,以提升进行战争支前的综合实力。为加强对此项工作的领导,各级党政机关纷纷成立拥军优属委员会,作为各地区开展拥军优属工作的领导机关。

到1951年“八一”前后,全国从中央到大行政区、从省市到行政村都成立了拥军优属委员会,基本完成了针对这一工作的领导体系建设。在机构运行过程中,不仅对拥军优属工作的具体内容、标准、要求进行明确,还经常深入田间地头、城镇街道进行检查,及时纠正工作中存在的问题。

文章来源:中国军网-中国国防报

责任编辑:唐诗絮

相关文章

抗美援朝第一仗

军史钩沉2022-10-13 11:45:23党旗在抗美援朝战场上飘扬

军史钩沉2021-10-28 11:17:21走访慰问抗美援朝老兵

军史钩沉2023-10-23 14:45:22与抗美援朝先辈的一场“时空对话”

军史钩沉2021-10-25 16:17:47抗美援朝影视创作观的变化

军史钩沉2021-10-18 09:43:40抗美援朝纪念馆迎来参观热潮

军史钩沉2023-07-24 08:31:04福建漳州慰问抗美援朝老兵

军史钩沉2022-10-26 11:13:34抗美援朝中毛泽东如何“调兵遣将”

军史钩沉2022-07-11 19:19:34捐献飞机大炮!抗美援朝的捐献运动

军史钩沉2023-07-04 10:20:37抗美援朝战地摄影作品亮相军博

军史钩沉2023-07-28 08:44:31

军情热议

同盟升级,“美日+”愈发制度化

上周,美日外长防长“2+2”会议以及美日韩三边防长会谈、日韩防长会谈、美日印澳四边机制外长会议等一系列...美利诱菲律宾,插足南海煽动对立

7月底,美日印澳“四边机制”外长会谈、菲美新一轮外长防长“2+2”会谈接连上演。而在这之前,中菲刚就管控...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号