江苏海安角斜红旗民兵团史绩陈列馆 点燃反“清乡”的冲天烈焰

江苏海安角斜红旗民兵团史绩陈列馆

点燃反“清乡”的冲天烈焰

■张晓峰 张志荣

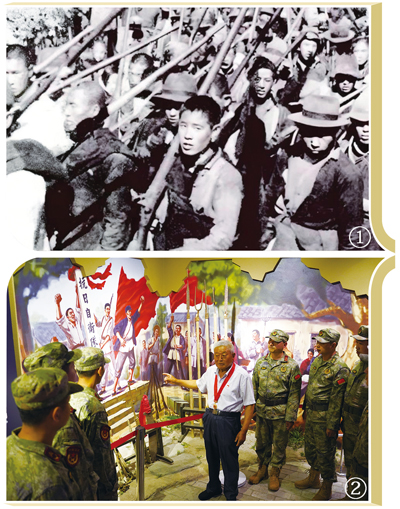

图①:角斜民兵抗日自卫队。角斜红旗民兵团史绩陈列馆供图 图②:赵保群(中)为红旗民兵团新入队民兵讲述抗战故事。张志荣摄

烽火档案

1941年,江苏海安角斜镇建立民兵抗日自卫队。当地民兵在党的领导下,活动在敌人碉堡附近,破路拆桥、袭扰据点、传送情报,配合新四军作战,屡立战功。

1941年到1945年间,角斜民兵先后发起5次参军运动,出现了“父母送子”“妻子送郎”“兄弟相争”的参军热潮,共有600余人参加主力部队。

仲夏清晨,笔者来到江苏省海安市角斜镇,街头矗立的一座步枪雕塑映入眼帘。这支步枪由大理石雕砌而成,雕塑基座上雕刻着角斜民兵奋勇抗日、参战支前、守卫海防的图画。

角斜民兵诞生于抗日烽火中。1940年秋,新四军东进的铁流抵达海安,向当地群众宣传党中央关于建立抗日根据地、组织人民自卫军的主张。1941年3月,角斜建立第一个党支部,组建第一支群众武装——角斜民兵抗日自卫队。贫苦的农民放下锄头,“扛起枪、打日寇、保家乡”,当年就有500余人加入民兵队伍。

在角斜红旗民兵团史绩陈列馆,老馆长李志生向参观群众讲述角斜民兵配合新四军“火烧篱笆墙”的故事。

1943年盛夏,日寇妄图以“清乡”扼杀苏中抗日力量,筑起一道由毛竹构筑、绵延三百余里的“篱笆墙”,分割村庄,封锁交通。角斜民兵接到命令:配合新四军主力,彻底焚毁这道枷锁。

行动之夜,民兵携带火油、柴草,在夜幕掩护下潜至封锁线旁。指挥员一声令下,大家将手中火把掷向竹篱笆。冲天烈焰划破黑暗,映照着民兵不屈的身影。“火烧竹篱笆”的成功,打破了日伪所谓的强固封锁线,吹响了全面反“清乡”的号角,延安《解放日报》把这一斗争称为当地军民创造的“辉煌的英勇奇迹”。

“主力部队是我们的主心骨。”99岁抗战老兵缪贵山回忆,“民兵缺枪少弹,部队想方设法送来;战术动作不熟,部队官兵手把手地教;遇到硬仗,部队首长亲自指挥,带着我们冲!”许多像缪贵山一样的角斜子弟,在民兵队伍中锻炼成长,后来加入新四军主力部队。同时,退役的新四军战士又加入民兵队伍。主力部队与民兵武装血脉相连,共同筑起抗敌的钢铁长城。

年近八旬的老民兵赵保群,是角斜抗日自卫队首任中队长赵德文的儿子。“我父亲是角斜第一批党员,也是最早加入抗日自卫队的民兵之一。”赵保群介绍,父亲赵德文当时只有十八九岁,每次战斗中都冲在一线。1943年9月,父亲和战友们在腰灶港设下埋伏,全歼敌伪军和小股增援的敌人共200多人,打了一场漂亮的胜仗。

赵保群翻开泛黄的《苏中抗日斗争》,书中记载着角斜民兵用“竹钉阵”封锁河道、“消息树”传递敌情的经历,后来成为民兵开展军事训练的“传家宝”。

“卧倒!低姿匍匐前进!”在民兵综合训练场,赵保群的二儿子、民兵“四会”教练员赵建军正在示范战术动作。在他身后,“继承优良传统 苦练打赢本领”的大字格外醒目。

“现在很多民兵训练课目,还能看到抗战时期的影子。”赵建军说,角斜民兵至今保留着“军事训练月”传统,每年进行不少于110小时的基地化训练。在模拟敌后环境的训练场,笔者看到,民兵们跨越壕沟、通过铁丝网、开展战地救护,训练力求贴近实战。“我们从抗日烽火中走来,时代在进步,英勇战斗的精神更不能丢。”角斜红旗民兵团参谋长王余山说。

角斜民兵的根,深植于新四军与苏中人民生死与共、并肩御侮的沃土。后来,这支队伍千里支援渡江战役,涌现出不少“支前英雄”“支前模范”,1966年被授予“红旗民兵团”称号。

“战斗在江海平原,劳动在黄海之滨,一手拿枪一手拿锄,我们是民又是兵……”史绩陈列馆前,新入队民兵唱响《角斜红旗民兵团团歌》,铿锵旋律激荡着新时代民兵的热血与豪情。

责任编辑:唐诗絮

相关文章

抗日战争中人民战争经验与启示

军史钩沉2025-06-19 08:18:02抗日战争敌后战场的那些神奇战法

军史钩沉2021-01-26 10:29:2378年前,中国人民抗日战争胜利!

军史钩沉2023-09-03 09:21:24《抗日战争档案汇编》丛书已出版68种455册

军史钩沉2021-09-17 08:54:45“烽火印记——北京抗日战争主题片区特展”开幕

军史钩沉2022-07-08 09:57:25“拂晓引来了光明”——抗日战争时期的《拂晓报》

军史钩沉2025-01-02 15:37:23追寻红色体育印迹:抗日战争时期的运动会

军史钩沉2023-09-04 14:10:29南京吹响“胜利号角”纪念抗日战争胜利77周年

军史钩沉2022-09-04 15:52:32中国人民抗日战争纪念雕塑园8月15日重新开园

军史钩沉2023-08-16 09:44:44承德农民李铜自费创建“承平宁抗日战争纪念馆”

军史钩沉2022-05-13 16:09:29

军情热议

无人僚机距离实战应用越来越近

无人僚机可作为空中突破的先锋力量、有人作战飞机的防护力量,还能作为提供加油、通信中继等支持的保障力量...多国加速推进战场维修技术迭代升级

战场上,再精密的装备也难以避免“负伤”。而瞬息万变的现代战争,对装备修复提出了严苛要求:必须在最短时...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号