长征副刊|一名妇救会主任的抗战记忆

★她叫刘毅,是冀中平原抗日游击战的亲历者和见证者,在抗战烽火中入党,始终珍藏着一摞泛黄的党章册子

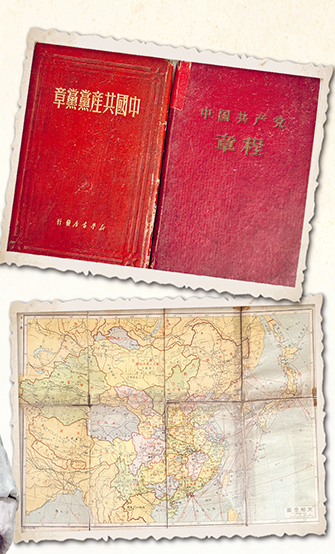

★她还一直珍藏着一本当年缴获的日本印制出版的中国地图册,时刻警醒自己和后人们,勿忘国耻、自立自强

一名妇救会主任的抗战记忆

■江 怀

盛夏的京城,骄阳似火。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的浓厚氛围里,我想起了一位老前辈——抗战时期战斗在冀中平原的县妇救会主任、中共县妇委书记刘毅。

刘毅原名叫刘玺珉。七七事变爆发后,日本侵略者大举进攻中国,烧杀抢掠,无恶不作,华北大地顿时放不下一张平静的书桌。就读于河北晋县简易师范学校的刘玺珉,被迫中断了学业。

1938年,刚满16岁的刘玺珉毅然决然地脱下学生装,穿上灰布军装参加革命,投身到冀中平原的抗日烽火中。为了表达抗击日本侵略者的意志和信念,刘玺珉把名字改为刘毅。

上图为刘毅留下的遗物,分别是党的七大、八大党章和从日军手中缴获的中国地图册内页地图。刘毅家人提供

一

第一次见到刘毅,是1995年,时逢中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利50周年。当时,70多岁的刘毅,依然腰板直挺,风骨凛然,透着当年抗日女八路的豪气。

作为1938年7月加入中国共产党的抗战老前辈,刘毅对年轻人的成长颇为关心。虽初次见面,当听说我已有十几年的党龄、军龄时,她叮嘱说:要对党忠诚、忠于职守、勤奋工作、淡泊名利、廉洁奉公,始终保持和发扬我党我军艰苦奋斗的优良传统和作风。

言语交谈间,我能真切感受到,在刘毅心中,共产党员这4个字有着沉甸甸的分量。这种分量是在战火中千锤百炼铸就的。

全民族抗战爆发后,冀中平原狼烟四起。时任冀中区深泽县、安平县(中心县)妇救会主任、中共县妇委书记的刘毅,亲历了艰苦卓绝的斗争。

当时,日军为了消灭抗日军民的有生力量,在冀中修筑了7500多公里长的公路、挖掘了4000多公里的深3米宽5米的封锁沟,在8000多个村庄建立了1700多个据点,形成“点线面”结合的封锁体系,妄图彻底阻断抗日力量的集结和生存。冀中平原一时间变成了“抬头见岗楼,迈步登公路,无村不戴孝,到处是狼烟”的恐怖世界。

为了打破日伪军的封锁,发展壮大抗日力量,冀中区党委广泛发动群众,组织抗日武装队伍,在滹沱河两岸建立了抗日游击根据地。在反“扫荡”、反蚕食、反封锁的武装斗争中,冀中广大妇女发挥了“半边天”的作用。

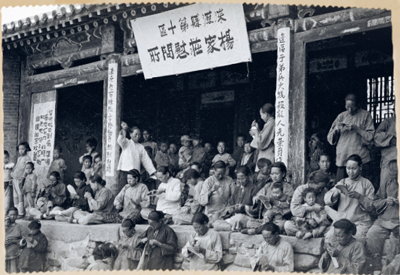

抗战期间,妇救会组织青年妇女和民兵学习时事。图片由《解放军画报》资料室提供

在党的领导下,刘毅率领妇救会同志们深入滹沱河两岸的农村,广泛动员妇女们走出家门,参加妇救会组织的识字班和妇女训练班。当年,在冀中抗日根据地,村村建立了妇女组织,并陆续发展了妇女党员。在妇救会的动员组织下,广大妇女积极参加了支前、募捐、慰劳、做军鞋、送子送郎参军等活动。

1940年,妇女们为前线战士做鞋子。图片由《解放军画报》资料室提供

“滹沱河水啊长又长,河北岸有个李大娘,照顾伤员比娘亲啊,子弟兵的母亲美名扬。”这是当时流传在冀中抗日根据地的一首民谣,这段歌词记录在了刘毅的回忆录里。民谣中所说的李大娘,指的是安平县报子营村的一位妇女——李杏阁。抗战烽烟中,她掩护和护理70多个伤病员,被授予“冀中子弟兵的母亲”的光荣称号。她不仅入了党,还在晋察冀边区的群英大会上受到隆重表彰。这是对李杏阁老大娘的表彰,也是对妇救会工作的肯定。

抗战期间,“冀中子弟兵的母亲”李杏阁往地道里给伤员送饭。图片由《解放军画报》资料室提供

作为妇救会主任的刘毅,常常是腰里别着一支毛瑟手枪,冒险穿梭在滹沱河两岸的农村,秘密动员群众,培养发展妇女党员。她们建立隐蔽掩护抗日干部、救护抗战伤员、传递情报信件的“堡垒户”,参与打造抗击日伪军的“铜墙铁壁”。在刘毅联系发展的“堡垒户”中,安平县南长堤村“堡垒户”张子荣一家,主要就是由党员和妇女组成的。

张子荣于1939年初加入中国共产党,家中5人有3人是妇女、4人是党员:张子荣的父亲张老准是党员,他白天挖地洞,晚上负责放哨送信;两个年龄较小的妹妹在妇救会的帮助下,也光荣加入党组织,专门负责为过往的抗日干部和伤病员烧水做饭。家中唯一不是党员的是双目接近失明的母亲。即便如此,她老人家也分担着接应过往同志,照顾留宿伤病员的工作。

这个被刘毅和战友们亲切地称为“干部大店”的“堡垒户”,在抗日斗争最为严酷的阶段,冒着生命危险,先后护送掩护了时任中共冀中区党委常务委员兼宣传部长周小舟、冀中军区第7军分区司令员于权伸、地委书记兼第7军分区政治委员张达等党政军领导干部,机智勇敢地解救了不少被敌人追杀的抗日指战员,留宿照顾了一大批伤病员。

自古燕赵多壮士,慷慨悲歌抗日寇。共产党人在抗日战争中,总是无所畏惧地冲在前,大义凛然地牺牲在先。其中,妇女党员们同样付出了常人难以想象的代价。在冀中抗日根据地,有两位不满20岁就牺牲的女党员,在刘毅的脑海中留下了不可磨灭的记忆。

一位是藳无县四区妇救会主任李剑飞。1941年2月的一天,李剑飞腰里掖着两枚手榴弹,到刘家庄召集群众大会,宣传抗日道理。不料,由于汉奸告密,100多个日伪军气势汹汹地包围了会场。紧急关头,李剑飞掩护群众先撤离,自己拿着两枚手榴弹断后。当敌人喊着要活捉她的时候,李剑飞下定决心:宁愿千刀死,决不当俘虏。她拉响手榴弹投向敌人,最终因寡不敌众,牺牲在敌人的刺刀下,时年还是一个年仅19岁的姑娘。

另一位是新乐县三区妇救会主任梁振英。1940年春,她来到木刀沟一带村庄宣传动员群众,开展对敌斗争,把抗战工作开展得有声有色。由此,她也成了日伪军悬赏捉拿的“眼中钉、肉中刺”。在一次执行任务时,梁振英遇到日本鬼子的“扫荡”队,不幸被捕。敌人用尽了杠子压、火钳烙、刀子割等酷刑,对她进行审讯,甚至用刺刀刺她的大腿、腹部……梁振英这位年轻的共产党员没有屈服,直至生命的最后一息。

每当回忆起这些舍生忘死的共产党员,刘毅都会神情凝重。她曾深沉地对我们说:“在抗日战争年代,践行‘随时准备为党和人民牺牲一切’的誓言,绝不是在口头上说说而已,而是真的要用自己的生命去践行。”

1945年4月23日至6月11日,在抗日战争即将取得胜利的前夕,中国共产党第七次全国代表大会在延安召开。冀中抗日根据地离延安杨家岭不远,刘毅的心离延安更近。

抗战胜利前夕,刘毅和丈夫顾稀在阜平县合影留念。图片由《解放军画报》资料室提供

1945年年底,从北方分局学习归来的丈夫顾稀,给刘毅带回了一本盼望已久的红色小册子——《中国共产党党章》。这本由新华书店发行的红色小册子,一时间成为她爱不释手的读物。也正是从那时起,珍藏并研读每届党代会闭幕后出版发行的新党章,成为她人生中最执着的喜好。

在漫长的革命生涯中,无论走到哪里,刘毅始终小心翼翼地珍藏那些党章小册子,时不时拿出来认真研读,一字一句顺着目光淌进心里。熟悉她的人感觉,她在工作中迈出的每一步、作出的每一次选择,都如同从这些字句里生长出来的枝叶,自然而然地舒展着。

二

滹沱河畔的麦子青了又黄、黄了又青。河两岸的芦苇荡中,时不时闪现着游击队员的身影,上演着抗击日寇的好戏。

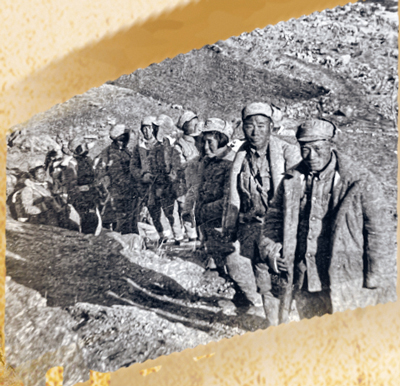

抗战期间,冀中军区第7军分区部分抗日队伍行军在滹沱河畔。图片由《解放军画报》资料室提供

在血与火、生与死的抗战中,刘毅在短短3年时间内,身体变得强壮了,能力也变得出色了,先后在晋县、深泽县、安平县等县委机关担任宣传部长、妇救会主任。1941年,她又走上了冀中军区第7军分区妇救会常委、青年妇女部部长岗位。虽然她负责的是妇女和青年工作,但在那个战火纷飞的年代,没有前线和后方的界限。当敌人来袭,刘毅等众多妇女同样会上阵杀敌,与日寇进行殊死搏杀。

1943年1月,晋察冀边区第一届参议会在河北阜平县温塘召开,刘毅受委托代表冀中区400万妇女发言。图片由《解放军画报》资料室提供

在冀中抗日根据地,我军的主力部队是八路军第3纵队兼冀中军区。与主力部队相比,刘毅所在的第7军分区所辖的地方武装力量,只能算得上是“土八路”。地方武装虽然是“土”了一点,但在平原游击战中发挥了重要作用,在人民战争史上留下了地道战、地雷战、麻雀战等许多堪称经典的作战样式。

刘毅是冀中平原抗日游击战的亲历者和见证者。除了那些机智勇敢、富有创造性的游击战法之外,最令她感慨且念念不忘的,是“土八路”因地制宜制造的许多“土武器”。

在一次日军大“扫荡”之后,安平县游击大队准备拔掉敌人的辛营岗楼。县游击大队手上只有轻武器,没有能攻打敌人岗楼的重武器。于是,刘毅就和县游击大队以及村里的能工巧匠们一道,共同打造了一个“土坦克”。

他们把榆树锯成一块块厚木板,钉成一个比棺材还要大一点的大木架子,并在下面安上铁轴,装上四个小车轱辘就可以推着走,并在大木架子上留了向敌人开火的枪眼。为了抵挡敌人的扫射,他们用白铁皮把大木架子包裹起来,在上面盖上打湿的厚棉被,极力做到万无一失。

战斗打响,“土坦克”一马当先,直抵日本鬼子的岗楼前开火,打得敌人措手不及,为拔掉日寇的岗楼立下了头功。刘毅在向我回忆那段岁月时,声音陡然高亢起来,眼里泛起了光。

在冀中平原抗战中,1942年应对日军的“五一大扫荡”,是一场极为惨烈的战斗。冀中抗日根据地的军民,在中国共产党冀中区委员会和冀中军区指挥下,采取以主力一部同地方部队、民兵在内线坚持斗争,主力大部适时转移至外线寻机歼敌的作战方针,展开了反“扫荡”作战。

在激烈的作战之初,刘毅与另外4名县机关同志,凭着仅有的一把手枪和几枚手榴弹,在滹沱河南岸一个名叫宋庄的村庄,利用地道与日伪军周旋了5个昼夜,直至敌军撤离。

数天后,第7军分区22团两个连和晋深极县游击大队,在宋庄打了一个漂亮的伏击战。其时,日伪军从宋庄撤离后,我军悄悄杀了一个“回马枪”,在村庄的街道和房顶构筑了工事。敌军再次返回宋庄时,迎接他们的是愤怒的子弹、手榴弹和地雷。这一仗,我军毙伤大量日伪军,日寇指挥官被打伤了头部,差点没了命。

在这次战斗中,刘毅组织青年妇女冒着枪林弹雨、不顾飞机轰炸,把烙饼、鸡蛋等食物送到官兵手中;出现伤员就赶紧为他们包扎伤口,并小心翼翼地护着伤员往安全地带转移,为他们洗血衣、缠绷带、喂水、喂饭……

战火烧红了蔚蓝的天空,也映照着刘毅等青年妇女抗日救国的心。抗战岁月里,她们组成“妇女自卫队”和“青年抗战先锋队”,昼伏夜出,挖地道、钻地道,积极配合部队,一次次重挫日伪军的“扫荡”与蚕食,壮大了抗日队伍和力量。

以物证史,睹物励志。在抗日战场上,冀中军民缴获了大量日军战利品。随着岁月流逝,很多战利品早已遗失或丢弃,其中有一件刘毅一直用心保管着——一本日本印制出版的中国地图册。

地图上,那些从日本列岛延伸出的红线,像道道淬了毒的蛛丝,攀附在中国沿海的各个城市。那些线条不是地理的标注,而是侵略者在纸上演练的铁蹄轨迹。它们红得刺眼,像未干的血痕……

刘毅曾对儿子顾辰说:“这本地图册,把日本军国主义妄图侵占中国的狼子野心暴露无遗。保管好这本地图册,就是要提醒我们,不忘国恨家仇,时刻警惕日本军国主义的复活。”

2015年秋天,我到上海一家医院看望因病住院治疗的刘毅。老人家再次谈起那本地图册:“你们年轻一代军人,千万不能忘记那段被侵略、被奴役的历史。如果忘记了,就好好看看这本地图册。”

说完,刘毅用右手比划了一个持手枪的射击动作,并信心满满地说:“我当年手枪打得可准呢,如果还有侵略者胆敢侵犯中国,我这个老八路还能上战场与他们殊死一战!”

我高兴地对老前辈说:“全军正扎实推进实战化军事训练,实战能力在不断提高,我们这一代军人决不允许那段耻辱历史重演,请抗战老八路们放心!”

三

2005年9月,中共中央、国务院、中央军委颁发的中国人民抗日战争胜利60周年纪念章,送到了刘毅的手中。老人家高兴不已,抚摸着金色的纪念章,深情地对家人说:“60年了,党和人民没有忘记我们这些抗战老兵。”

纪念章静静躺在掌心,像是承接了她无声的思念,把往昔的战友们带回这宁静时刻。

刘毅第二次获得纪念章,是在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年的2015年。

这是一个秋高气爽的日子。此时,已是93岁高龄的她,因病住进了医院。当组织派人把纪念章送到病房时,刘毅非常激动,原本暗淡的眼神倏地亮了几分,整个人看着年轻了许多。

满头白发的老人家,非常认真地梳理打扮了一番,在胸前戴上写有“光荣”二字的大红花,并挂上了那枚金灿灿的纪念章。她让儿子给她拍照留念,庄重地定格了这一珍贵瞬间。

时隔10年再次获得纪念章,这一次,刘毅又多了一个遗憾。她挂着纪念章与丈夫顾稀的遗像合影后,含着泪水对孩子们说:“你们的父亲如果能和我一起拿到这枚纪念章该多好啊!”

刘毅与顾稀同年参加革命、同年入党。在共同抗击日本侵略者的烽火岁月中,俩人结下了深厚的革命友谊。在抗日战争即将胜利的1945年,俩人结为伉俪。

2015年9月,刘毅曾情真意切地对身边人说:“抗日战争胜利已经有70年了,我今年93岁,迟早要离开这个世界。我不能把这段历史带进坟墓,希望你们一定要牢记这段历史。”

新中国成立后,刘毅先后在北平铁路管理学院、唐山铁道学院等多所高校担任教育管理工作。讲台上,她时常会给学生们讲述值得铭记的抗战历史。

离休后,刘毅还担任了中共晋县和安平县党史编写小组顾问、冀中区人民抗日斗争史资料选编顾问,先后写下了《抗日游击战争中妇女工作见闻》《滹沱河畔的战火》《过铁路封锁线》《晋察冀边区人民的好议长》《我终生难忘的日子》等记录抗战硝烟的文章,给后人留下了厚重的革命传统教育教材。

2017年10月22日,95岁高龄的抗战老兵刘毅走了。她是看完当年中国人民解放军建军90周年阅兵以及党的第十九次全国代表大会开幕的新闻后走的。儿子顾辰说:“母亲走的时候很欣慰,也很安详。”

四

在整理刘毅的遗物时,有3样遗物像一团团火,直叩我们的心灵:一摞红色的党的七大、八大等党章小册子、一本从日军手中缴获的中国地图册、两枚中国人民抗日战争胜利纪念章。

这些镌刻着历史记忆的遗物不会说话,但分明在传递着刘毅的心声。

以“为了民族解放与世界和平”为主题的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展览,于今年7月在中国人民抗日战争纪念馆举办。馆内展出1525张照片、3237件文物,仿佛把我带到80多年前,中华儿女在中国共产党倡导的抗日民族统一战线旗帜下,为国家生存而战、为民族复兴而战、为人类正义而战的烽火岁月。

在一张张记录着那段历史的影像中,我虽然没能看到刘毅的身影,但冀中平原抗日军民奋勇杀敌的无畏身影,不断地在我眼前闪过。抗战老前辈一次又一次对我们的郑重叮嘱,在耳畔回响,挥之不去,永驻心间……

以自强祭英灵,以复兴慰山河。

文章来源:中国军网-解放军报

责任编辑:唐诗絮

相关文章

抗日战争中人民战争经验与启示

军史钩沉2025-06-19 08:18:02抗日战争敌后战场的那些神奇战法

军史钩沉2021-01-26 10:29:2378年前,中国人民抗日战争胜利!

军史钩沉2023-09-03 09:21:24《抗日战争档案汇编》丛书已出版68种455册

军史钩沉2021-09-17 08:54:45“烽火印记——北京抗日战争主题片区特展”开幕

军史钩沉2022-07-08 09:57:25“拂晓引来了光明”——抗日战争时期的《拂晓报》

军史钩沉2025-01-02 15:37:23追寻红色体育印迹:抗日战争时期的运动会

军史钩沉2023-09-04 14:10:29南京吹响“胜利号角”纪念抗日战争胜利77周年

军史钩沉2022-09-04 15:52:32中国人民抗日战争纪念雕塑园8月15日重新开园

军史钩沉2023-08-16 09:44:44承德农民李铜自费创建“承平宁抗日战争纪念馆”

军史钩沉2022-05-13 16:09:29

军情热议

AI首次主导北约防空测试,验证自主拦截能力

据外媒报道,北约近期完成首次由人工智能(AI)主导的防空测试。结果显示,AI系统在预警时效、信息处理和拦...特朗普政府国防预算再创新高,暴露美霸权野心

日前,美国防部公布了总额约万亿美元的2026财年国防预算申请。分析人士指出,这份新财年国防预算暴露出美穷...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号