鲁西北平原立起血色丰碑

山东聊城张家楼抗日英雄纪念馆

鲁西北平原立起血色丰碑

■孔庆珊 杨 栋

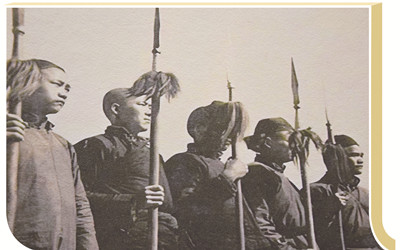

抗日少年团是抗日民兵联防大队领导的儿童组织,同民兵一道参加各种抗日活动。图为张家楼村抗日少年团。张家楼抗日英雄纪念馆供图

山东省聊城市茌平区民兵在张家楼抗日英雄纪念馆参观见学。徐 锘摄

烽火档案

1944年9月30日,山东省茌平县张家楼村(现聊城市东昌府区广平镇张家楼村),建立抗日民兵联防大队。

1944年12月,日伪军近千人围攻张家楼村,被民兵击退。翌年3月,3700余名日伪军又对张家楼村发动进攻,民兵和村民寡不敌众,北门寨墙被大炮轰开。全村333人遇难,房屋全部被烧毁。

盛夏的鲁西,骄阳似火。在山东省聊城市东昌府区广平镇,张家楼抗日烈士陵园内苍松翠柏环绕,庄严肃穆。走进张家楼抗日英雄纪念馆,一门锈迹斑斑的“将军炮”、一杆作战时使用过的长矛,静静诉说着那段血色历史。

抗日战争时期,山东省茌平县张家楼村是一个近千人的大村庄,周边有多处日伪军据点。为摆脱日伪军的占领压迫,1944年9月30日,张家楼村成立了300多人的抗日民兵联防大队。

成立当日,联防大队向村民宣布两条规定:一是坚决抵制敌人的一切摊派,绝不向日伪交一粒粮、一分钱,不出任何公差;二是购买武器、修筑寨墙,武装抗敌。

在张家楼抗日英雄纪念馆内,笔者看到一幅寨墙复原图。全长3公里左右的寨墙由夯土修筑,环村而建。四面分别留有寨门,供人出入。寨墙底座宽五六米,越往上越窄,顶部约1米宽,可供人通行。经过80余年风雨,寨墙原址已磨损不可辨认,仅余一块石碑。

为了购买枪支弹药,民兵和村民贡献出自家的耕牛和田地。老民兵张先齐的儿子张士营还记得,当年20亩地才能换来一支钢枪,土地不够就几户人家一起凑。“我们家里卖掉了耕地的牛,换来一支枪和一些子弹。”

不到半个月,民兵联防大队便筹集到105支枪、6门“大将军炮”、10余门“小将军炮”和许多大刀长矛,形成一支不容忽视的抗日力量。

张家楼村抗日民兵联防大队的成立,如同一颗火种,点燃了全村乃至周边10余个村庄的抗日热情。周边村民将张家楼村视为避难所,拖家带口搬进来,与当地村民共同抵御敌人。张家楼村成为敌人占领腹地中一个坚强的抗日堡垒,也被敌人视为眼中钉。日伪军多次袭击村庄,均被民兵和村民合力击退。

徐公寿老人始终忘不了,1945年3月31日这一天。天刚破晓,3700余名日伪军将张家楼村团团包围,火炮轰鸣声震耳欲聋,北门寨墙被轰开一个大洞。

民兵联防队员在巷子中奋力抵抗,村民拿出家中的铁叉、木棍与敌人战斗。“我常听老人讲爷爷的故事,说他手提大刀、身先士卒,指挥队员与敌人英勇作战。”民兵联防大队大队长张承刚的孙子张士银说,那一天,日伪军杀害联防队员和村民333人,烧毁民房2700余间。后来,有170余人被追认为烈士。“新中国成立后,村民们推举爷爷担任村干部。但爷爷一直感觉愧对当年逝去的村民,认为自己身为民兵却没有守护好家园和乡亲,没多久就辞去了职务,到村头看守苹果园。”张士银回忆道。

纪念馆内,80岁的讲解员张先孝向参观群众一遍遍讲述那段历史。“我每年接待2万余名参观群众,把这些故事讲给大家听。”张先孝的爷爷、父亲和叔叔都在那场战斗中牺牲,尚在母亲腹中的他成为全家唯一的后代,是村庄战后重建的亲历者,也是那段历史的守护者。

1960年4月,张家楼村民兵代表出席全国民兵代表大会,张家楼村被誉为抗日“英雄村”。日前,张家楼村民兵连民兵来到烈士陵园祭扫。纪念碑前,民兵们庄严宣誓。“先辈们给我们留下宝贵的精神财富,新征程上,我们要继续当好村里的‘先锋队’。”民兵连连长张德旺说。

本版制图:王秋爽

责任编辑:唐诗絮

相关文章

洞头先锋女子民兵连首任连长汪月霞讲述民兵连发展历程

军史钩沉2021-04-09 11:34:451964年大比武中的民兵身影

军史钩沉2024-05-16 10:08:11发扬“高山红哨”精神 锻造过硬民兵队伍

军史钩沉2021-11-02 16:12:04黄冈军分区开展清明祭扫暨民兵集中点验活动

军史钩沉2022-04-07 15:52:51寻访抗战烽火中的民兵足迹丨踏访冉庄地道战遗址

军史钩沉2025-07-02 08:29:34革命老区百余民兵重走抗战路 继承左权将军遗志

军史钩沉2022-05-21 13:26:27探浙江洞头女子民兵连所在地:昔日空心村以何奔共富?

军史钩沉2022-08-02 09:50:12江苏海安角斜红旗民兵团史绩陈列馆 点燃反“清乡”的冲天烈焰

军史钩沉2025-07-16 14:02:23河南济源举办纪念“留庄英雄民兵营”命名59周年文艺活动

军史钩沉2023-07-14 09:29:04老英雄登台忆往昔讲传统众民兵受教育参训热情高

军史钩沉2022-01-19 13:20:26

军情热议

美国防预算将首破万亿,凸显以武谋霸

2026财年美国国防预算申请总额将达到1.01万亿美元。这是美国历史上第一个破万亿规模的国防预算,比2025财年...美空军在西太平洋举行“史上最大规模”演习

据外媒报道,美国空军近日在西太平洋地区启动代号“部队重返太平洋”演习。这场号称“美空军史上最大规模”...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号