陈辉:与敌人斗智斗勇,在频繁的战火中留下了一万多行诗歌

★他是一位抗战诗人和战士,在抗日烽火中留下一万多行诗歌,牺牲时年仅24岁

★他智勇双全,在平西地区以少胜多,牵制日军,被誉为“英雄的诗人和诗人中的英雄”

陈辉:诗人、战士和英雄

■李妍妤

1942年盛夏,烈日下的涞涿平原蒸腾着暑气。

一个年轻的身影匍匐在青纱帐里,一边仔细地观察着远处的小镇,一边在卷边的稿纸上飞快地写着什么,滴下的汗水晕开了墨痕。

“啪!啪!”从镇子的方向突然传来几声枪响。

“鬼子还不少!”他猛地将笔和纸塞进衣袋,掏出腰间的短枪,翻滚着隐入更浓的绿色。

这位既拿笔又拿枪的青年,名叫陈辉。他是诗人,也是战士。在晋察冀抗日的五六年时间里,陈辉和敌人斗智斗勇,在频繁的战火中,留下了一万多行诗歌。他被当地老百姓称为能文能武的“神八路”,被著名作家魏巍誉为“英雄的诗人和诗人中的英雄”。

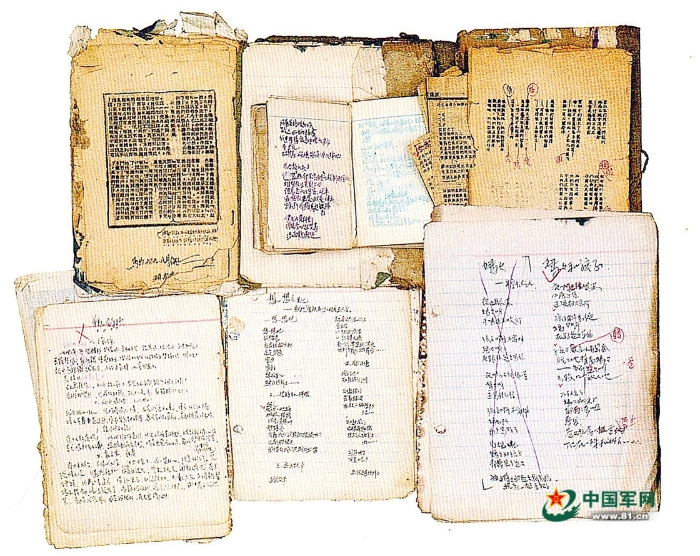

陈辉的部分手稿。作者供图

“我是劳动人民的儿子。为着劳动人民的利益,我将时刻准备为他们战死,把自己抛到战火最响亮的地方去”

起初,吴盛辉也许不会想到,“陈辉”这个名字会一路伴着自己,从洞庭之滨到红色延安,再走入平西的枪林弹雨。

1920年9月,陈辉出生于湖南常德,母亲的教导在他心中种下“精忠报国”的种子。1935年12月,陈辉升入高中不久,北京爆发了一二·九运动。彼时的中国,山河破碎、风雨飘摇,“华北之大,已安放不下一张平静的书桌”。

在进步师生的影响下,陈辉也走出教室,满怀热情地投身救亡活动。多年以后,他回忆道:“马克思列宁主义,它营救了我,它告诉我现在的世界是一个吃人的血腥的世界……一九三五年我才十五岁,我就是一个许身斗争的社会主义者了。”

1937年7月7日,“七七事变”爆发,日本侵略者发动全面侵华战争,全国人民掀起了抗日救亡的高潮。为避免遭到迫害,不满17岁的吴盛辉首次以笔名“陈辉”,在墙报上写下自己的第一首新诗。

“天昏昏,地暗暗,夜沉沉,路漫漫,庶子行路难!天神啊,何时把光明撒向人间!”诗歌直抒胸臆,鲜明表达出年轻诗人誓要突破黑暗,寻觅光明前途。

从那时起,陈辉就将诗歌作为战斗的重要武器了。他是这样自我剖白的:“在极残酷的斗争里,我举起诗的枪刺……永远为世界、人民、党而歌。”1942年11月,陈辉在《我的红色的小战马》中写道——

我的诗呀

你是人民的战马

又是人民的刀剑呵

你原是来自

中国农村

那黑手黑脚

胸口堆着黑毛的铁匠

手里的刀子呵

寻光!1938年2月的一个冰冷雨夜,17岁的陈辉在鲜艳的党旗前庄严宣誓,加入了中国共产党。

寻光!同年5月,陈辉在党组织的帮助下,由常德奔赴延安。

在延安,陈辉看到了一个全新的世界,那光明而神圣的土地鼓舞着他的革命精神和创作热情。到达延安后,他写下的第一首诗歌是《守住我的战斗的岗位》——

月夜

太美丽了哟

我

想起了家

想起了故乡的月光

月光下的城墙

……

月光下

烈焰在我心里燃烧

延水

像一条闪光的带子

在远方吼叫

我握着枪

守着我的

战斗的岗位

寻光!1939年5月,陈辉奔赴晋察冀抗日根据地工作,担任晋察冀边区通讯社的记者。

在晋察冀的战斗生活十分艰难。日军在这里开展“扫荡”和“蚕食”,实行烧光、杀光、抢光的“三光”政策,制造大片“无人区”。

作为一名战地记者,陈辉写下很多作品揭露日寇的暴行,鼓舞边区军民斗志。他的脑海中不时浮现日寇在华北犯下的罪行:无辜群众被活活烧死,白发苍苍的老人被活埋,母亲抱着年幼的孩子倒在血泊中……

痛!心如刀绞!陈辉心中热血奔涌,他渴望到前线去,真枪实弹地战斗。

起初的几份请战申请书,并未获得批准。陈辉心急如焚,湖南伢子的犟劲上来了,坚定表示:“我是劳动人民的儿子。为着劳动人民的利益,我将时刻准备为他们战死,把自己抛到战火最响亮的地方去!”

终于,他得偿所愿。1940年秋,陈辉打起背包,骑上战马,日夜兼程,来到战斗激烈的地方——平西地区涞涿县,担任县青年救国会的宣传委员。他携笔持枪,已是真正的战士、真正的诗人了。

1941年,陈辉已是县青年救国会的主任,带领青年游击队与日军展开游击战。

这次的鬼子与以往不同,可谓来势汹汹,调动大批兵力,采取“铁壁合围”式的“扫荡”,妄图消灭房(山)涞(水)涿(县)抗日根据地的党组织和游击队。

根据上级指示,陈辉领受了“牵制石亭之敌5日,保证机关撤退”的战斗任务,配合八路军主力反“扫荡”。

石亭,一座位于太行山东麓的城镇。这里驻扎着一个日军小队和一个特务中队,共300多人。而陈辉带领的队伍,只有60多名青年骨干,敌我力量悬殊。

怎么办?经过连日的侦察,陈辉决定趁夜色掩护,给敌人来个出其不意。正如他在《枪要出击了》中所写——

要出击了

呵,我的枪

在这月黑风吼的晚间

我的枪呵

我把你

背在我的肩上

……

你要去

开起一朵朵红红的血花儿

在敌人的身上

一朵血花呀

是一笔血账……

他们一边组织附近村庄的老百姓转移;一边把事先印好的“给鬼子”“劝伪军”传单散发到镇子里,动摇敌人军心。

日军小队的指挥官是个疑心重的家伙,害怕游击队乘机端掉他们的炮楼。于是,鬼子吱哇乱叫着集合队伍,准备主动出击,消灭游击队。敌人很是狡猾,只派了一支先头部队出来,试探游击队的火力。

陈辉见诱敌成功,决定给鬼子下点“猛药”。他把游击队分成两个小队,一支卡住山口,袭扰、截击敌人;另一支夜袭石亭的敌据点,让鬼子首尾难顾。

日寇被激怒了,决定先“扫除后顾之忧”,再开展“扫荡”。于是敌人倾巢而出,全力追杀游击队。

陈辉见敌人中计,当机立断将两支队伍合并,率部进入山地。他们凭借对地形熟悉的优势,时而化整为零避开敌人主力,时而攥指成拳打击敌人侧翼。游击队忽隐忽现,虚实莫测,牵着日寇的鼻子在山里转了5天。

陈辉率部顺利完成牵制敌人的任务,鬼子付出被击毙30余人的代价,也没闹清楚游击队究竟有多少兵力。

自此,陈辉“神八路”的美名在当地叫响。至今,陈辉智勇双全和敌人战斗的故事,仍在涞涿大地流传。

“我要给诗以火星一样的句子,大风暴一样的声音,炸弹炸裂的旋律,火辣辣的情感,粗壮的节拍,为了更好地为世界,而斗争着的世界而歌”

“我们都是晋察冀诗会的委员,都在《诗建设》等报刊上发表诗。”在作家魏巍眼中,陈辉既是自己的战友,也是一位诗歌世界里的探索者、不知疲倦的追求者。

“就算他被敌人逼进地道,点着一盏昏黄的小油灯,还要写诗。”作家魏巍感叹说。陈辉不是为诗而诗,不是为了营造个人的象牙之塔,而是用诗去战斗。

陈辉的诗稿经历了战火洗礼和80多年岁月沉淀,如今安静地陈列在人民文学出版社资料室。诗稿盛放在一个褪色的墨绿色布面硬壳夹子里,封面斑驳残破。翻开夹子,是几个大小不一的笔记本,上面的字迹由不同颜色的墨水写成,每一首诗都留有创作时间和地点的落款,篇篇熠熠生辉。

细细读来,有的诗写在安静的月夜,有的诗匆匆成稿于青纱帐中,还有的诗是在病中艰难提笔……

从湖南来到延安时,陈辉兴奋极了,满怀对未来美好生活的憧憬,坚信革命终将迎来胜利的曙光。他在诗作《十月》中写道——

十月——胜利

十月——光明

十月——歌声

十月的人民

咆哮着

向着法西斯蒂

向着暗夜

向着匪帮……

离开延安,奔赴晋察冀当记者时,陈辉针对当时一些人存在的抗日悲观情绪,创作了诗歌《献诗——为伊甸园而歌》——

那是谁说

“北方是悲哀的”呢?

不

我的晋察冀呵

你的简陋的田园

你的朴质的农村

你的燃着战火的土地

它比

天上的伊甸园

还要美丽

……

也许吧

我的歌声明天不幸停止

我的生命

被敌人撕碎

然而

我的血肉呵

它将

化作芬芳的花朵

他以“血肉化花”的浪漫想象,用缤纷的色彩诉说着为革命献身的坚定无畏。

当亲密战友牺牲时,陈辉悲愤不已,含泪写下了2000多行的长篇叙事诗《红高粱》,真实记录了战友牺牲的战斗场景。他在诗的后记中写道:“如果能够表现出这个十九岁的青年,为祖国战死的孩子的精神的万分之一的话,我就高兴了。”

……

陈辉的文字有着超越时空的生命力。诗人田间与吉狄马加尽管身处不同年代,但是他们都由衷地欣赏陈辉的这段话:“我要给诗以火星一样的句子,大风暴一样的声音,炸弹炸裂的旋律,火辣辣的情感,粗壮的节拍,为了更好地为世界,而斗争着的世界而歌!”

或许,这就是诗人之间心灵的互通和敬惜。

在诗人吉狄马加的眼里,陈辉是“大诗人”。他说:“当把一个诗人还原到他的时代,他的作品仍然能回荡出那个时代最本质的旋律,同时其作品还能继续在时间的深处闪耀着恒久的光芒,这就是大诗人。”

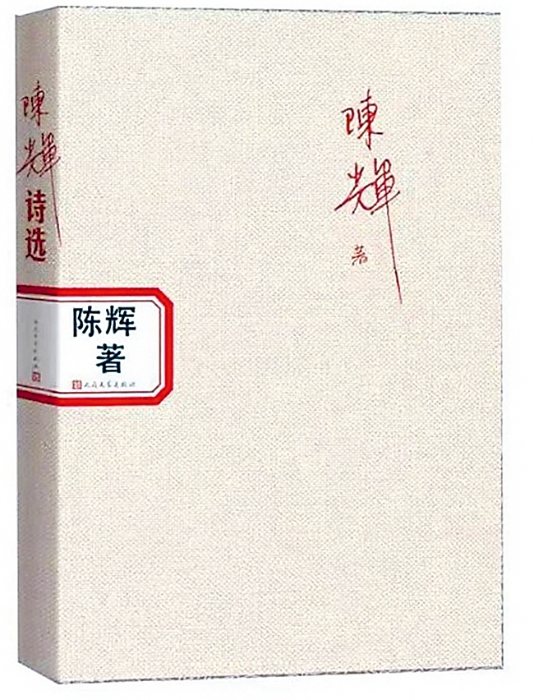

受限于特殊年代的条件,陈辉存世的照片极少。2021年人民文学出版社出版的《陈辉诗选》一书,在扉页的“作者简介”上方写道:“由于没有找到可确定的作者遗像,这里遗憾空缺。”

人民文学出版社出版的《陈辉诗选》。

笔者有幸寻到陈辉考入湖南省立第三中学时的学籍簿,上面存有他的入学照。照片上的少年不过12岁,有着超出年龄的沉静。他身着深色的中式长衫、留着齐整的乌黑短发,衬得面庞愈发端庄。眉眼舒展间,仿佛挺拔的山石,沉静里透着坚韧。

“那件大棉袄又旧又破,腰里系着麻绳,头上扣着毡帽头,脚穿露着脚趾的布鞋,一张又黑又瘦的干巴脸,乍看就像当地的小羊倌。”1943年前后的冬天,陈辉的同学兼战友、作家何辛,在涞水县见到陈辉,回忆起当时的情景。“但是,他那睿智有神的眼睛,却闪烁着坚毅、明亮、自信的光芒,使我感到他已经锻炼成为一位名副其实的钢铁战士。”

战斗在远离故乡的地方,陈辉思念母亲,心念三湘故土,《母亲》《守住我的战斗的岗位》等诗歌在笔端流淌;他赞美人民和土地,歌颂祖国,在《吹口哨的人》等篇章中,感情充沛深沉;他也期待爱情,控诉战争,不仅在《夏娃和亚当》一诗中讲述了动人的爱情故事,还写下了《一个日本兵》,控诉日本帝国主义者的罪行,表现出对战争、对人类命运的深层思考。

从“爱母亲”到“爱人民”,从“爱家乡”到“爱祖国”,从“小我”到“大我”,陈辉的精神一步步升华,他的诗歌逐渐表现出恒久的生命力。

“祖国呵,在敌人的屠刀下,我不会滴一滴眼泪,我高笑,因为呵,我,你的手大脚大的儿子,你的守卫者,他的生命,给你留下了一首,无比崇高的‘赞美词’”

1945年2月8日,涞涿平原的清晨比往常更冷一些。

韩村堡垒户王德成的小院里,灶膛的余温烘暖了半间西屋,陈辉和通信员王厚祥正裹着薄被休息。

此时,中国人民的抗战正处于黎明前的黑夜,日军开始了垂死的挣扎,因而对我根据地军民的进攻与屠杀更加凶残、疯狂。他们贴出悬赏告示,收买叛徒,决心活捉陈辉。

陈辉是夜里到的,他病倒了,连续的奔袭让身体发起高烧。殊不知,此时小院外面已经悄悄围拢了100多名日伪军。

房东大娘摸黑起了灶,煮好一碗面,还磕了两个荷包蛋,淋上半勺香油——这在缺油少粮的年月,是庄稼人能拿出的最金贵的招待。

陈辉刚把碗端起来,木门“哐当”一声被踹开了。两个特务闪进了屋子,举起枪狞笑道:“陈辉,你跑不了啦!”

生死就在一瞬间,陈辉借着放碗的动作,手往炕沿一探,抓起早已上膛的手枪。“砰!”子弹打中其中一个特务的手腕,两个特务慌忙转身就跑。可院子外,敌人的包围圈早已织成密网——墙头、房顶、柴垛后,枪栓拉动的“哗啦”声连成一片。

陈辉和王厚祥只能守在屋里,顽强抗击。敌人一时没法靠近,外面射进来的子弹打在墙上、地上,激起尘土簌簌。

敌人没辙,竟把手榴弹从窗户扔进来。“轰!”气浪掀起了家具,陈辉和王厚祥都挂了彩。陈辉咬着牙喊:“要设法冲出去!”翻过墙头就是树林,就有了生存的希望。他们连续扔出两枚手榴弹,借着手榴弹爆炸后弥漫的硝烟冲出西屋,来到院子里。然而,敌人密集的子弹,又迫使他们不得不分别隐蔽到东西两个耳房里。

敌人很快扒开了屋顶,将一捆捆点燃的秫秸“呼”地甩进来,房梁立刻蹿起火苗。陈辉的棉衣烧着了,头发、眉毛也被火燎焦,他却顾不上扑打。这时,手枪里仅有的几发子弹也打光了,枪膛已经滚烫。

一个战士

把子弹打完了

就把血灌进枪膛里

……

枪断了

用刺刀、手榴弹

手榴弹爆炸了

用手、牙齿……

敌人不能活捉我

当他们捉住我的时候

也正是我把生命

最后交给土地的时候

这是陈辉此前写下的诗句,也是他此刻的心迹。

“拼了!”陈辉拖着伤腿往门口挪,刚跨出门槛,两个特务就扑上来环抱住他的腰。陈辉猛地弓腰发力,手摸向腰间,拉响了最后一颗手榴弹……枪声、爆炸声震碎了清晨的宁静,陈辉倒在了血泊里。王厚祥也被敌人抓住后残酷地杀害了。

陈辉牺牲后,敌人凶残地将他的头颅用铡刀铡下,挂在村口的柳树上示众,并将他随身带的几本诗文稿本弄到县城“展览”。几天后,趁敌人不备,当地群众冒着生命危险抢下了英雄的头颅,将其安葬。

诗人陈辉,战士陈辉,在24岁的青春年华,将最后一滴鲜血献给了他热爱的祖国,献给了他深爱的人民。他的誓言,永远地刻进了民族独立的史诗里。

祖国呵

在敌人的屠刀下

我不会滴一滴眼泪

我高笑

因为呵

我

你的手大脚大的儿子

你的守卫者

他的生命

给你留下了一首

无比崇高的“赞美词”

这是陈辉的名篇《为祖国而歌》中的诗句。“他完全实现了自己的誓言,在华北的原野上,为我们的祖国留下了一首‘无比崇高的赞美词’。”作家魏巍说。

历史不会忘记陈辉,祖国、故土和人民也不会忘记陈辉。

在河北涿州,陈辉曾经浴血战斗过的地方,如今矗立着一座庄严的烈士墓,每年清明节都会有人前来凭吊。人们默念墓碑上他的那首诗:英雄非无泪,不洒敌人前。男儿七尺躯,愿为祖国捐……

在陈辉的故乡,湖南常德建起了陈辉公园。公园内绿树成荫,鲜花盛开,陈辉的雕像巍然矗立,目光坚定深远,仿佛在凝望着远方,守护着他深爱的土地。

2021年,央视《经典咏流传》节目中,歌手深情演绎了陈辉的《为祖国而歌》,现场观众无不动容。节目播出后,许多年轻人在社交媒体上留言,表达了对陈辉的敬佩和内心的感动。

在网络平台上,创作者们用生动的动画和图片展示他的英雄事迹,有的朗诵陈辉的诗歌,还有的将陈辉的诗歌与现代音乐相结合,传唱英雄故事。

“祖国呵,你以爱情的乳浆,养育了我,而我,也将以我的血肉,守卫你啊!”00后大学生林晓告诉笔者,这是陈辉《为祖国而歌》中的诗句,这首诗也是她最喜欢的一首。“我今年24岁了,阅读陈辉的作品,感悟他的人生,仿佛和英雄在时光重叠中,产生一种心灵上的共鸣……”

(版式设计:周永昊)

文章来源:中国军网-解放军报

责任编辑:唐诗絮

相关文章

抗日战争中人民战争经验与启示

军史钩沉2025-06-19 08:18:02抗日战争敌后战场的那些神奇战法

军史钩沉2021-01-26 10:29:23从抗日战争“敌进我进”说开去

军史钩沉2025-07-24 10:33:4578年前,中国人民抗日战争胜利!

军史钩沉2023-09-03 09:21:24抗日战争中党领导动员工作的经验与启示

军史钩沉2025-08-05 10:09:41《抗日战争档案汇编》丛书已出版68种455册

军史钩沉2021-09-17 08:54:45“烽火印记——北京抗日战争主题片区特展”开幕

军史钩沉2022-07-08 09:57:25“拂晓引来了光明”——抗日战争时期的《拂晓报》

军史钩沉2025-01-02 15:37:23追寻红色体育印迹:抗日战争时期的运动会

军史钩沉2023-09-04 14:10:29抗日战争时期,黄河北岸有这样一支英雄的水上抗日民兵队伍

军史钩沉2025-08-06 09:41:20

军情热议

英澳承诺就核潜艇项目进行双边合作

不久前,美国国防部对美英澳三国“奥库斯”协议重新展开审查,以确保拜登政府达成的这项协议符合特朗普政府...低成本的微波武器改写交战规则

前不久,有美国公司宣布推出第二代“列奥尼达斯”高功率微波武器,标志着微波武器在实战化方面取得了重要突...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号