贺兰山下,寻迹“何以中华”

——从西夏陵申遗成功看我国文化和自然遗产保护传承利用

■解放军报记者 单慧粉

写在前面

在宁夏贺兰山东麓广袤的洪积扇戈壁上,“东方金字塔”西夏陵遗址群背山面水,俯瞰宁夏平原。千年风沙未能湮灭其雄伟的气势,反而沉淀出一部壮阔的史诗。

前不久,随着一记落槌声在法国巴黎响起,我国世界遗产又添新员——西夏陵被列入《世界遗产名录》,实现宁夏世界文化遗产“零”的突破。尘封的帝陵,向世界诉说西夏往事。

今年是中国加入《保护世界文化和自然遗产公约》40周年。从1987年长城、北京故宫等首批遗产被列入《世界遗产名录》,到2025年西夏陵申遗成功,中国世界遗产总数达到60项,居世界前列。

习主席强调:“要持续加强文化和自然遗产传承、利用工作,使其在新时代焕发新活力、绽放新光彩,更好满足人民群众的美好生活需求。”保护好、传承好文化遗产,功在当代、利在千秋,是建设社会主义文化强国的应有之义,也是我们的历史责任和文化使命。

泱泱中华,历史悠久、风光多姿。从久远时光而来、向壮阔未来走去,中华民族的文化瑰宝和自然珍宝,如今呈现何等风华?我们又应如何讲好中国故事,展现中华文脉的万千气象?让我们走近文明星空中的中国印记,感受世界文化和自然遗产的壮阔图景。

“土堆”揭开神秘面纱

多元一体的历史回响

20世纪30年代,一位德国飞行员飞越贺兰山时,被山脚下一片造型奇特的“土堆”吸引,不禁用相机记录下眼前奇景。彼时的他并不知道,这张俯瞰图将成为20世纪中国一项重大考古发现的首份影像资料。

1971年,宁夏考古工作者首次走近这些“土堆”,被浩荡山河掩映的巨冢群逐渐揭开神秘面纱——9座帝陵、271处陪葬墓、5.03公顷北端建筑遗址、32处防洪工程遗址,与峰峦叠嶂的贺兰山共同形成雄伟壮丽的西夏陵景观。拂去层层历史尘埃,一段繁荣璀璨的历史被记起,一个多元一体的中国被还原。

“9座帝陵西倚贺兰山、东眺黄河,与史书记载相互印证,直接为延续近两百年的西夏王朝的历史及其君主世系提供了特殊佐证。”银川西夏陵区管理处相关负责人说。

陵城的轴对称布局、包含龙与鱼元素的绿釉鸱吻、象征农耕文明的鎏金铜牛、西夏文和汉文残碑……西夏陵及其出土文物呈现出多元文化交融的特征,印证了中华民族生生不息的存续机理。

“作为多民族政权,西夏文化多样杂糅,但占主导地位的依然是中原农耕文明。这种文化上的认同,正是中华民族共同体形成和发展的强劲内生动力。”宁夏大学民族与历史学院院长杜建录说。

事实上,我国还有多处世界文化遗产为中华文明多元一体格局和统一多民族国家形成过程提供重要见证。高句丽王城、王陵及贵族墓葬,见证公元1至7世纪我国东北地区少数民族文化与汉文化的融合;土司遗址是13至20世纪中国西南多民族地区管理制度的代表性产物;拉萨布达拉宫历史建筑群和承德避暑山庄及其周围庙宇,见证17至19世纪多民族交往交流交融的历史。

60处世界遗产,涵盖农耕、游牧、海洋文明,生动体现着中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性。

“在铸牢中华民族共同体意识、建设中华民族现代文明的时代命题下,这些世界遗产成为涵养多元一体文化认同、凝聚民族精神、启迪文明对话的宝贵资源。”宁夏社会科学院历史研究所副研究员张玉海说。

年复一年,贺兰山的风掠过陵丘,在这里萦绕着千年前的文明回响。西夏陵无言,却清晰地讲述着:中华文明从来不是单一的旋律,而是多民族文化在融通中共鸣、在互鉴中升华的交响曲。

遗址披上透明“铠甲”

持之以恒的匠心守护

清晨,阳光洒向贺兰山阙,西夏陵三号陵的夯土塔身泛起金色,千年黄土似乎也柔软了几分。此时,西夏陵区管理处宣传科工作人员刘峰已开启一天的工作。

刘峰的指甲缝里,常嵌着西夏陵特有的土黄色。工作11年来,他犹记得第一次进入库房的场景,“眼前支离破碎的残碑、石雕残块深深震撼了我。”此后,他积极投身陵区保护和申遗工作。

守护西夏陵,并非易事。历经漫长岁月的风雨侵蚀,夯土保护成为刘峰和同事们面临的一道难题。“土遗址最怕的就是极端天气,尤其是强降雨。”不同于石构或木构建筑,西夏陵的主体由黄土夯筑而成,看似坚固实则脆弱。他们辗转找到敦煌研究院研发新技术,用手工夯制的土坯填补墙体空洞,再用高模数硅酸钾溶液喷涂表面,如同给遗址披上一层透明“铠甲”。

借助科技的力量,陵区的巡查也迈上新台阶。动态监测系统的投入使用,实现入侵报警、出入口控制,同时能实时监测温度、湿度等指标。每当雨季来临,通过数据分析就能预测降雨对夯土含水量的影响,及时调整防护方案。

世界遗产,不只是诗和远方,更需要保护与传承。

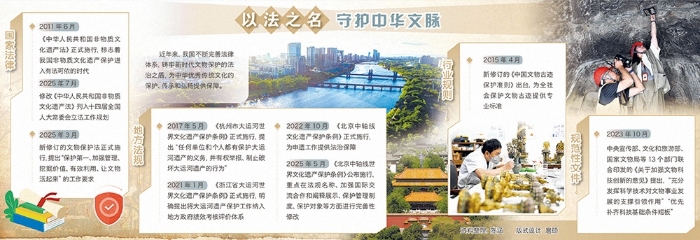

今年3月1日,新修订的文物保护法正式施行,旨在全面加强文化遗产系统性保护;今年全国两会,“推进文化遗产系统性保护”写入政府工作报告。

从“保护”到“系统性保护”,背后是理念的变化,也是对现代化进程中如何更好处理传统与现代、继承与发展关系的深刻思考。

近年来,我国秉持“绿水青山就是金山银山”“保护文物功在当代、利在千秋”等理念推动遗产保护事业不断发展。在云南普洱景迈山古茶林,千年的普洱茶树还生产着高品质的普洱茶;在浙江杭州西湖,逐步恢复180余处历史人文景观,湖山与文脉浑然相融;在河南洛阳龙门石窟,卢舍那大佛颔首凝视,吸引不少青少年来此追寻“课本里的古迹”……

数字化技术也为遗产保护注入新动能。西夏陵尝试用3D打印技术复制残损构件,建立包含20万条数据的文物数据库;故宫博物院构建“数字文物库”,让百万件藏品触手可及;敦煌研究院利用高精度扫描与虚拟现实技术,让莫高窟壁画实现“永生”……

保护行动不止于此。不少世界遗产地还推行“保护反哺”机制,找寻同现代生活的连接点,赋能经济社会发展、添彩美好生活。

随着良渚古城遗址成为世界遗产,那些散落在平原绿地上的村庄经过保护管理和环境整治,变得整洁、秀丽、宁静,散发着江南特有的韵味。博物馆、遗址公园和附近的环境和谐共生。此外,在福建土楼,村民成立“遗产保护理事会”,将传统建筑维护与民宿经营结合,实现增收。云南红河哈尼梯田推行“稻鱼鸭共生”模式,找到既保护遗产又促进乡村振兴的新路子。

与文物跨时空对话

生生不息的文脉传承

走进西夏陵博物馆,一场奇妙的“穿越之旅”即将开启——游客戴上VR眼镜,化身考古队员,跟随西夏陵出土的“妙音鸟”,踏上古老神道,走进阙台碑亭,去探寻西夏于千百年前留下的吉光片羽。

在这里,文物不再是冰冷的展品,借助三维扫描技术和智慧化展柜设备,游客轻触屏幕便能看到文物背后的铸造工艺和历史故事;神秘的西夏文不再是“天书”,有了语音解读系统,游客能理解古老文字记录的习俗、制度和信仰。

“走出博物馆,再去看遗址,对历史的了解增多了,文化的体验也更深了。” 来自甘肃的游客陈女士说。

正值暑期,以“穿越西夏”“神秘西夏”“再现西夏”为主题的西夏陵探秘游和研学课程火热进行。研学学生在文物修复、木活字印刷、贺兰石雕刻的体验中,了解历史、增长知识。目前,西夏陵已与12所中小学校共建“校外研学基地”,开发30余项精品课程,让课本里的故事变成可以触摸的生动课堂。

“申遗成功不是结束,而是新的开始。”7月27日,北京中轴线申遗成功一周年之际,位于钟鼓楼和永定门的两块北京中轴线世界文化遗产标志碑同时揭幕亮相。“要有这样的仪式感,让大家知道鼓楼不仅是国家文物保护单位,还是世界文化遗产。”北京中轴线申遗文本执笔人吕舟说。接下来,北京中轴线的15处构成要素将陆续完成“中轴线专属”标志牌安装。

近年来,良渚古城遗址、北京中轴线、西夏陵等相继成功申遗,吸引越来越多年轻人加入文物保护传承队伍中,精心守护好文化遗产。

2020年夏天,“考古女孩”钟芳蓉曾引发社会热议——在高考中取得优异成绩被北京大学录取,她坚定地选择考古这个“冷门专业”。

2024年,钟芳蓉顺利毕业,入职敦煌研究院,与她尊敬的敦煌研究院名誉院长樊锦诗成为同事。与之前填报志愿引发热议相比,她这次的选择,收获更多的是理解和祝福。

转变背后,是全社会对文脉传承的关注和更深层次的理解。

从考古热、博物馆热、非遗热、文创热,到思考“何以中华”“何以文明”,今天,人们对文脉传承的理解与认同,正超越“物”的界限。

“为什么愿意留下来?”这是许多考古人经常被问及的问题。

“我想除了这些洞窟实在吸引人,还因为我们的国家、我们的文明实在需要……”这是樊锦诗的回答。

对于西夏陵区管理处的工作人员而言,西夏陵至今仍有许多未解之谜。“持续深耕,为世人勾勒出更加清晰的历史画卷”,是他们的共同信念和追求。

扎根文化沃土 讲好中国故事

■西夏陵博物馆馆长 师培轶

作为西夏陵的一名“守陵人”,我见证了西夏陵博物馆一路的发展。从2015年新馆迁建,到2024年馆内申遗展示中心建设,如今回忆起来,很多重要时刻不禁浮现在眼前。其中,申遗迎检是最特殊的一次。

展示中心建设,是我在申遗迎检中承担的第一项工作,也是专家考察的重点。展陈方案的编制因此成为工作重心,直接决定着展览成败。

大到空间布局、色调选择,小到展项落地、文物摆放,任何一个细节失误都会让展览效果大打折扣。文博界有这样的说法:要想“折磨”一个博物馆馆长,就让他去做一个展陈。

一个博物馆完成基本陈列,少则数月、多则数年。从2024年6月17日至8月7日,50多天完成2000多平方米的陈列布展,对于每一名博物馆工作人员来说,都是一场“硬仗”。

为了体现博物馆以物言史的特点,我们在展览方案设计中尽量保留利用旧展柜,以增加展览的厚重感;为了充分发挥借展文物的优势,我们创新展览方式,使展览内容与形式和谐统一;为了使展览效果更佳,我们反复研究每一件文物的呈现角度、说明牌的样式……

西夏陵博物馆作为西夏陵遗产价值的重要展示阐释场所,是申遗专家现场考察的第一站。馆长为考察专家提供讲解服务,是一种礼节,也在某种程度上关系着迎检结果。我从事讲解工作近30年,这项任务便落到了我的肩上。

起初,我以为凭借多年的讲解经验,这项工作应该不会太难,没想到临时接到通知,需要重新撰写讲解词。如何把世界遗产的表述方式与西夏陵博物馆原有叙事体系相融合?讲述的侧重点是什么?带不带翻译?问号堆成山。

问号必须拉直。申遗表述不清楚,就反复阅读申遗文本,将专业表述烂熟于心;知识储备不够,就经常翻阅《山海经》、“二十四史”等相关书籍资料;遗产价值阐释不深入,就对西夏同时期或时间相近的政权进行系统学习。

2024年8月12日11时,专家结束在展示中心的参观,同行的一位领导对我说:“效果不错,至少能打90分。”

西夏陵申遗成功的消息传来,博物馆的工作人员都感到很振奋。这片历经岁月磨洗的遗址,被越来越多人知晓。我希望能一直坚守在西夏陵这片文化沃土,继续向世界讲好中国故事。

作者:单慧粉 师培轶

文章来源:中国军网-解放军报

责任编辑:唐诗絮

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号