特刊丨追寻白求恩:大道不孤 万里同途

追寻白求恩:大道不孤 万里同途

■解放军报记者 高立英

1939年冬天的一个黄昏,太行山深处一个小村子里,一位生命垂危的外国人写下一份遗嘱:把行军床送给聂司令员,把马靴送给吕司令员,把手术器械送给林医生……

写完遗嘱,他闭上了那双蓝眼睛。院子里,乡亲们手里拿着鸡蛋、红枣守候了一整夜,盼望他能醒来。

在一个安静的黎明,他永远地离开了……为了避开日寇的扫荡,乡亲们抬着他的遗体秘密转移,翻山越岭走了几天几夜。每经过一个村子,老百姓都来为他送行,含着眼泪,走了一程又一程……

纵然苍天会老,即便山河会变,总有一些精神如同金子,久历风雨却依然闪光。

《中国共产党一百年大事记》中这样记载:1939年11月,来华参加抗战的加拿大共产党员诺尔曼·白求恩医生在晋察冀边区唐县逝世。毛泽东题写挽词,并撰写《学习白求恩》(后改为《纪念白求恩》)。

80余载岁月流转,白求恩精神已经熔铸为中华民族精神谱系的重要组成部分,成为跨越时空的不灭火炬。

抗战烽火中,许多像白求恩一样的国际友人,跨越山海而来。他们肤色不同、经历不同、信仰不同,但都把支援中国抗战当作自己的职责,用热血乃至生命诠释了“得道者多助,失道者寡助”的深刻内涵。

对正义的追求,对生命的敬畏,对苦难的共情,对理想的坚守,让全世界爱好和平的人们不分国界,合力同心。重走白求恩之路,追思那些在至暗时刻与中国人民患难与共、并肩战斗的国际友人,每一张图片、每一件文物,都印证着:当正义事业顺应时代潮流,当和平理念超越文明隔阂,得道者必得天下助。

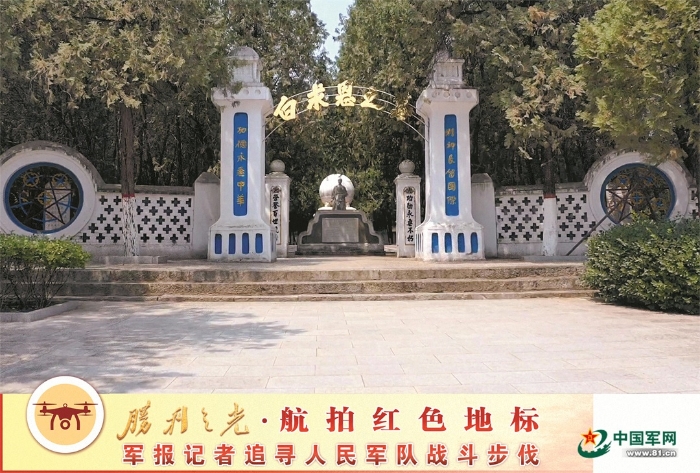

河北唐县白求恩之墓。 徐天华 摄

“延安是未来中国的雏形”

山明水秀的唐县军城镇和家庄村,位于太行山深处。抗战时期,晋察冀军区司令部曾驻扎于此。

在老村支书史全好指引下,记者沿着山村小路,来到白求恩旧居。青瓦石墙的院落,保持着当年原貌,砖石如旧,国槐飘香。不大的房屋内,摆放着两把旧圈椅、一张旧木桌和一部老式打字机。

86年前,也是这样一个夏天,白求恩率医疗队从冀中前线完成巡回医疗救护任务后,返回唐县,居住在这里。

这位比晋察冀军区司令员聂荣臻还年长9岁的老战士,不得不暂时停下救死扶伤的脚步——

由于脚部感染,他不能走动,便利用这段难得的休养时间,为医护人员编写培训教材。这天,他正戴着眼镜聚精会神坐在桌前,按动打字机。

这一幕,被《晋察冀画报》摄影师沙飞定格。

打字机的哒哒声,仿佛穿越时空,与窗外的鸣蝉相和。此时此地,凝视这张照片,记者发现白求恩光着的双足格外消瘦。

这双脚,曾穿越太平洋的万里风浪,曾步入延安的那孔窑洞,也曾随八路军战士转战太行……

美国记者威廉姆曾写道:人类历史上,几乎所有的远征,都是由军事家、政治家、冒险家完成的。只有一次最崇高、最人道的远征,是由一名医生率领完成的,他就是白求恩。

在白求恩旧居,记者还留意到一张拍摄于1938年2月的照片。画面上,白求恩身着高领毛衣和夹克,目光深邃。这幅肖像照的摄影师,是英国记者詹姆斯·贝特兰。

贝特兰,是应邀到访延安的第一位英国记者。在窑洞里,毛泽东与他交谈数日。从此,贝特兰成为中国共产党抗日民族统一战线的坚定支持者,将“统一战线”口号传向世界,打破了法西斯的新闻封锁。

毛泽东指出:“伟大的中国抗战,不但是中国的事、东方的事,也是世界的事。”战胜法西斯,离不开全世界正义力量的大团结。

白求恩带领援华医疗队辗转到达延安的第二天晚上,就见到了毛泽东。两人彻夜长谈,白求恩向毛泽东承诺,要救活战场上75%的重伤员。

在延安,白求恩还遇到了第一位到访敌后抗日根据地的美军观察员埃文斯·福代斯·卡尔逊。两人曾同住一孔窑洞,用相同的母语畅谈红色中国的未来。

卡尔逊曾回忆,一次,他随八路军实施截击日军的任务。在严寒的深谷中,他们32小时跑了90多公里山路,每个战士都极度疲惫,却无一人掉队。

卡尔逊问战士们是如何坚持下来的,一个战士的回答令他终生难忘:“如果一个人只有两条腿,他会掉队。但我除了两条腿,还有头脑,我理解抗日战争的意义,知道这次行动对这个战斗意味着什么。”

山风吹来,槐花落地无声。站在白求恩旧居的槐树下,记者有感于这句“我理解抗日战争的意义”,更加领悟到,为何当年面对国民党当局千方百计阻拦,白求恩等国际友人仍坚定地选择去延安、去前线。

来中国时,贝特兰带着厚厚一部莎士比亚著作,卡尔逊随身带着一部《圣经》,白求恩则刚读过斯诺写的《红星照耀中国》和贝特兰写的《中国的危机》。而当他们真正走近八路军,走进共产党领导的抗日根据地,才读懂了世界历史、中国历史即将翻开新的一页。

白求恩在《窑洞里的大学培植中国胜利的基础》一文里说:“延安是未来中国的雏形。”卡尔逊在一篇文章中将晋察冀根据地比喻为“新中国的试管”。贝特兰由衷感叹:“一个拿起武器的民族逐渐找到了自己的领路人。在苏醒了的中国强大力量面前,世界上任何一支军队必将碰得头破血流。”

“在这里,人民是大海,我们是游鱼”

随着乡村公路在太行腹地蜿蜒,车行至军城镇牛眼沟村。

为了给八路军“留下一支永远不走的医疗队”,白求恩向聂荣臻司令员提出开办卫生学校的建议。1939年9月18日,晋察冀军区卫生学校在牛眼沟村正式成立,开学典礼上,白求恩鼓励学员努力学好技术,为伤病员服务。

陆军军医大学士官学校的前身,便是这所白求恩亲自参与创办的学校。前来学校旧址“寻根”的学员江泽告诉记者,当年白求恩亲自在学校任教,白天做手术,晚上编教案,抽空为学员授课,培养了大批医务骨干。

从延安到晋察冀,白求恩绝大多数时间战斗在崇山峻岭中,消息闭塞。他十分渴望能去一趟北平。然而,直到他在距离天安门仅200多公里的唐县黄石口村永远闭上眼睛,这一愿望也未能实现。

历史不会忘记。76年后,天安门城楼上,习主席发表重要讲话深刻指出:“中国人民以巨大民族牺牲支撑起了世界反法西斯战争的东方主战场,为世界反法西斯战争胜利作出了重大贡献。中国人民抗日战争也得到了国际社会广泛支持,中国人民将永远铭记各国人民为中国抗战胜利作出的贡献!”

步入唐县通天河畔的晋察冀烈士陵园,沿台阶拾级而上,青松翠柏掩映下,白求恩之墓肃穆庄严。唐县人武部钟政委介绍,1940年初,为了给白求恩修墓,当地百姓不惜拆掉自家院墙捐出砖块。对在最困难时期帮助过自己的英雄,中国人民倾注了最朴素的情感。

在晋察冀根据地转战救治伤病员的日子里,白求恩亲身体会到:正义必胜,和平必胜,人民必胜。在发给外国通讯社的一篇稿件中,他写道:“中国抗战是全民抗战,这里的每一寸土地、每一棵树、每一条羊肠小道、每一条溪流和每一条大河,都被用作战场……在这里,人民是大海,我们是游鱼,大海和鱼不能分开。”

谈到八路军和根据地,白求恩从来都是称“我们”。在多封信的结尾,他都自豪地署名“晋察冀军区卫生顾问白求恩”。

多年以后,一名加拿大军官访华时曾发自肺腑地说:“是八路军改变了白求恩,是中国军队缔造了白求恩精神。”

白求恩之墓并非中国大地上唯一的国际主义丰碑。南京紫金山北麓,抗日航空烈士纪念碑上镌刻着200多个俄文名字;江苏赣榆,德国共产党员、新四军随军记者汉斯·希伯长眠于洁白的纪念碑下;山东莒南县人民医院前,奥地利医生、八路军卫生顾问罗生特的汉白玉雕像巍然矗立;甘肃山丹,投身中国“工合”运动的英国友人乔治·何克的墓志铭上写着:他一生辛勤,使原本荒芜之地,变得芳草如茵……

这些跨越国界的纪念,是中国人民对国际友人的永恒铭记,更是正义必胜的历史印记。

在唐县白求恩纪念馆展厅里,当女兵王丹阳英姿飒爽的身影出现在一幅大照片前,几乎所有参观人员都围了上来。

这张照片,展示的是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵式上,“白求恩医疗方队”的女兵亮相天安门广场的情景。

陆军军医大学士官学校一级上士王丹阳,曾是受阅方队中的一员。10年前的9月3日,她作为“白求恩传人”,与战友们同来自俄罗斯、古巴、巴基斯坦等国家的中外军人,共同在天安门广场受阅,展示维护世界和平的坚定决心。

和王丹阳一起重走白求恩之路的,还有该校军医李春明。他刚刚结束在东非高原370多天的援外医疗任务回到国内。目前,中国援外医疗队活跃在全球50多个国家的100多个医疗点,近一半在偏远艰苦地区。

今年6月15日,中国援坦桑尼亚医疗队队长张军桥,奋不顾身托举一名当地落水群众,因体力透支而牺牲,年仅38岁。

生前,这名来自山东的中国医生曾在微信朋友圈写道:“为人民服务,没有国界。”

“我们必须承担起守卫和平、守护正义的重任”

在白求恩卫生学校旧址,25间瓦房围成的院落里,围墙上“要种族不灭 惟抗战到底”10个大字标语依然醒目。

白求恩牺牲后,为了纪念他,晋察冀军区卫生学校改名为白求恩卫生学校,附属医院改名为白求恩国际和平医院。

1940年6月21日,白求恩之墓建成,刚刚抵达晋察冀边区的印度援华医疗队医生柯棣华,为白求恩献上花圈,表示要沿着白求恩的足迹继续向前。

不久后,柯棣华前往白求恩卫生学校,任外科教员和附属医院的医生。百团大战打响后,他忘我地投入工作,曾连续三天三夜在作战一线救护伤病员,被晋察冀军民誉为“第二个白求恩”。

怀着反抗压迫的强烈正义感和国际主义精神,柯棣华无私支持中国人民的正义事业。由于积劳成疾,年仅32岁的柯棣华于1942年底在唐县葛公村与世长辞。边区政府在白求恩之墓南侧修建了柯棣华之墓。

1942年,中国抗日战争进入战略相持阶段的关键一年。这一年,《联合国家宣言》发表,反法西斯同盟正式宣告建立。

在国内抗战正处于极端困难的情况下,中国仍根据世界反法西斯战争的总体需要,于1942年2月派出10万人组成的中国远征军挥戈入缅,支援英军对日作战。中国军队以巨大的伤亡代价,直接支援配合了盟军对日作战和东南亚人民的抗日战争,为世界反法西斯战争作出重要贡献。

柯棣华曾为白求恩卫生学校首届毕业生题字“抗战必胜”。在他牺牲2年多后——1945年9月2日,日本政府正式签署投降书,标志着中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争的最后胜利。

世界反法西斯战争的胜利,昭示了正义战胜邪恶、文明战胜野蛮、进步战胜反动、光明战胜黑暗的必然。在这段波澜壮阔的历史中,白求恩、柯棣华等国际主义战士,用生命诠释了来自不同国家的人们在正义事业中的团结与担当。

2015年9月2日,习主席向为中国抗战胜利作出贡献的国际友人或其遗属代表颁发纪念章,白求恩的亲属代表马克·威廉·白求恩和柯棣华的侄女苏曼加拉·博卡等领取了纪念章。

和平来之不易,和平必须捍卫。基于对历史的惨痛感知,中国人民将始终不渝走和平发展道路,始终不渝奉行互利共赢的开放战略,在和平共处五项原则基础上发展同一切国家的友好合作,坚定不移维护世界和平。中国的发展壮大必将是世界和平力量的发展壮大。

今年是联合国成立80周年,也是中国军队参加联合国维和行动35周年。35年来,中国累计派出维和人员5万余人次,杜照宇、申亮亮等17位中国军人在执行任务中献出宝贵生命。现在,仍有1800余名官兵在7个任务区及联合国总部执行维和任务。

3年前,陆军军医大学士官学校学员杨晨毕业。作为“白求恩传人”,他登上海军“和平方舟”号医院船,与战友们执行“和谐使命”任务,航行数万海里,为10余个国家的众多患者提供人道主义医疗服务。

“当年,白求恩带着对和平与正义的追求,来到中国救死扶伤;如今,作为新时代的白求恩传人,我们必须承担起守卫和平、守护正义的重任。”杨晨的誓言,正是白求恩精神传承的当代注脚。

铭记历史 缅怀先烈

★融媒体报道★

素材支持:钟 伟、刘连峰、陈玉恩、张 鹏、盛 兴、赵大永、侯玉春、强裕功、王鑫伟

融媒文案:徐天华、强裕功

文章来源:中国军网-解放军报

责任编辑:唐诗絮

相关文章

抗日战争中人民战争经验与启示

军史钩沉2025-06-19 08:18:02抗日战争敌后战场的那些神奇战法

军史钩沉2021-01-26 10:29:23从抗日战争“敌进我进”说开去

军史钩沉2025-07-24 10:33:4578年前,中国人民抗日战争胜利!

军史钩沉2023-09-03 09:21:24抗日战争中党领导动员工作的经验与启示

军史钩沉2025-08-05 10:09:41《抗日战争档案汇编》丛书已出版68种455册

军史钩沉2021-09-17 08:54:45“烽火印记——北京抗日战争主题片区特展”开幕

军史钩沉2022-07-08 09:57:25“拂晓引来了光明”——抗日战争时期的《拂晓报》

军史钩沉2025-01-02 15:37:23追寻红色体育印迹:抗日战争时期的运动会

军史钩沉2023-09-04 14:10:29抗日战争时期,黄河北岸有这样一支英雄的水上抗日民兵队伍

军史钩沉2025-08-06 09:41:20

军情热议

英澳承诺就核潜艇项目进行双边合作

不久前,美国国防部对美英澳三国“奥库斯”协议重新展开审查,以确保拜登政府达成的这项协议符合特朗普政府...低成本的微波武器改写交战规则

前不久,有美国公司宣布推出第二代“列奥尼达斯”高功率微波武器,标志着微波武器在实战化方面取得了重要突...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号