写在照片背面的铿锵誓言——抗日英烈陈修文鲜为人知的故事

写在照片背面的铿锵誓言

——抗日英烈陈修文鲜为人知的故事

■刘励华

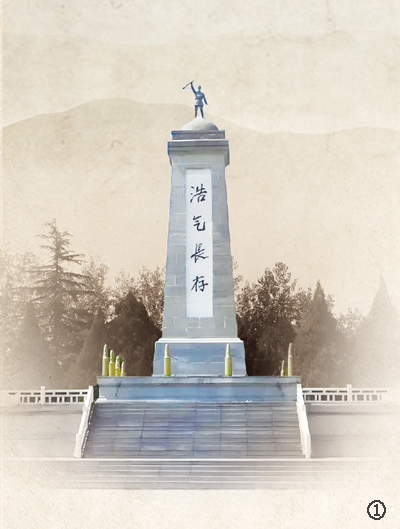

图①:新四军盐阜区抗日阵亡将士纪念塔。

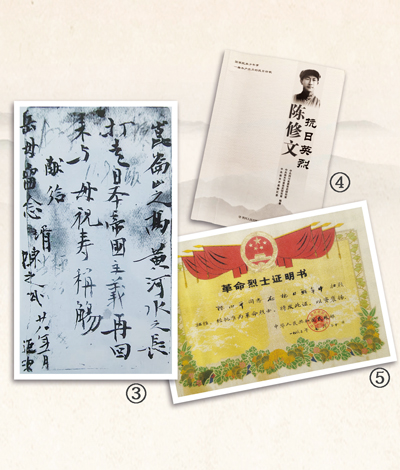

图②:陈修文留给家人的照片。

图③:陈修文照片背面的文字。图④:四川人民出版社出版的图书《抗日英烈陈修文》。图⑤:民政部为陈修文颁发的革命烈士证明书。

这是一张珍藏了86年的黑白照片,也是抗日英烈陈修文(又名陈之武、陈心平)参加革命后留给家人的唯一一张照片。

陈修文,1908年出生,1938年入党,曾在苏北抗日根据地开展敌后工作。据陈修文的儿子陈志灵介绍,这张照片是1939年1月,陈修文寄给岳母的。然而,就在几年后的1942年7月,陈修文在一场战斗中牺牲,年仅34岁。

“昆仑山之高,黄河水之长,打走日本帝国主义,再回来与母祝寿称觞。”将照片翻转,上面的字迹依旧清晰可见。每当看到这张照片、读到这段文字,便勾起家人对他的无尽追思。这句写在照片背面的铿锵誓言,不仅表达了陈修文誓死抗日的决心和对故乡亲人的深深思念,更是那个年代千千万万中华儿女的共同心声。

别妻离子奔延安

1908年,陈修文出生于四川南充的一个耕读世家,嘉陵江中游偏僻的大山沟里,5间依山而建的瓦房,便是他的家。

陈修文的父亲陈学溥是一位富有爱国思想的乡儒。受家庭环境影响,他从小就修文习武,好学上进,胸怀报国理想。16岁时,他考入由著名爱国民主人士和教育家张澜创立的南充县立中学,在张澜先生影响下,开始接受革命进步思想洗礼。毕业后,他当过家庭教师,行过医,进龟山书院学过哲学,还在川军服过役,经过社会的磨砺,报国志向越发坚定。

1936年9月,父亲离世,陈修文回家守孝事亲。其间,他遇到在南充县立中学读书时的同学、中共地下党员陈震。陈震向他介绍马克思主义理论和中国共产党的抗日主张,并推荐他去读范长江的《中国的西北角》,了解延安的真实情况。故友重逢,为陈修文开启一扇亮窗,让他开始对延安心驰神往。

1937年7月7日,卢沟桥事变点燃全民族抗战的烽火。中国共产党提出的抗日民族统一战线政策,得到了各界群众的赞同和拥护。陈修文热血奔涌,决定投笔从戎,以身报国。

1937年8月26日深夜,陈修文从南充县城回到家中。进屋后,看到母亲病卧在床,妻子正在为即将出生的孩子赶制衣服,床上还躺着3个熟睡的孩子,他的心一阵隐隐作痛。经过一番内心挣扎后,他鼓足勇气对妻子说:“明天我就要出远门了,以后家里的事就交给你。”

妻子贾端明是个知书达理的人,得知丈夫要去很远的地方投身革命,而且这一去生死难料,顿时泪如雨下。此时,是她最需要丈夫守在身边的时候,家里也需要有一根顶梁柱,可她只是含泪默默为丈夫收拾行李。

翌日一早,陈修文背着行李,告别睡梦中的母亲和3个孩子,在妻子目送下,毅然走出家门,踏上抗日救国的革命道路。泪别家人后,他迫不及待地赶到南充县城与志同道合的好友唐国庆会合,然后奔向心中的圣地——延安。

1937年8月28日,陈修文和唐国庆从南充启程,途经西充、南部、昭化,经广元进入陕西汉中平原,接着又翻越秦岭到达关中平原,再向西安步行。一路长途跋涉,他们走过了川陕两省10多个县,穿烂两双布鞋、多双草鞋。饥饿、寒冷、高山险阻,都无法阻挡他们前进的步伐。

途中,他们扮成外出谋生的小商贩,多次机智躲过国民党特务的盘查。翻越秦岭时,听说当地土匪猖獗,他们把随身携带的盘缠塞进买来的草鞋里,然后把几双草鞋捆在一起。第二天中午,当行至秦岭山脉的密林深处,路边突然蹿出一群手持棍棒的土匪,大声叫嚷“留下买路钱”,边说边冲上来抢夺包裹。陈修文假装保护包裹,把草鞋扔在一边,和强盗拉扯起来。土匪夺下包裹后得意而去,他俩却相视一笑,等土匪走远后才捡起草鞋继续赶路。

经过长达一个多月的艰苦跋涉,陈修文和唐国庆于1937年9月到达西安。在八路军西安办事处的帮助下,他们继续向陕北步行出发,最终于9月底到达延安。

听党召唤赴前线

陈修文到达延安后,感觉进入到了一个崭新的天地。延安军民身上洋溢的昂扬斗志和蓬勃朝气,让他感到无比振奋,生命仿佛一下被点燃。

在延安,他遇到了多年未见的南充县立中学老校友、时任抗日军政大学教育长的罗瑞卿。罗瑞卿为他不远千里投奔革命而高兴,建议他去刚成立的陕北公学学习,那里是专门培养训练从各地来的青年知识分子、为抗战输送新型干部的学校。他听从组织安排,如饥似渴地投入到学习之中。

经过系统学习,陈修文思想境界大为提高,奋斗目标更加明确,革命意志更加坚定。1938年6月,他光荣加入中国共产党。为了纪念自己走上一条光明道路,他改名为陈心平(以下仍称陈修文)。

学习结束后,陈修文先是留在陕北公学担负教学组织管理工作,后被抽调到延安服务团。无论在哪个岗位,他都充满激情,一丝不苟完成组织交给的任务。

1940年秋,为了发展抗日根据地,壮大革命力量,上级派陈修文到党领导下的苏北抗日根据地工作。从延安到苏北,他们一走就是3个月。行军途中,他被选为连队的经济委员,负责后勤。当大家隐蔽休息时,陈修文冒着危险四处奔忙,在物资极度匮乏、敌人层层封锁的情况下,为大家采购粮食及所需物资。

到达苏北抗日根据地后,陈修文先任宁县区长,后任阜东行署民政科科长、阜宁县民政科科长。建立地方政权、组织发动群众、巩固抗日民族统一战线、开展敌后武装斗争,他每一项工作都做得有声有色。盐阜地区老百姓编了一首歌谣赞颂他:“盐阜来了陈科长,群众疾苦挂心上。抗日政策台上讲,痛打鬼子在战场。我们有了陈科长,鬼子来了心不慌。”

1941年7月上旬,日本侵略者调集1.7万日伪军,兵分四路对盐城和阜宁进行“大扫荡”。陈修文临危受命,担任新四军射阳总队队长,带领地方部队配合新四军主力部队开展游击战。他们利用阜宁地区河网密布、芦苇茂密的特点,对乘船而过的敌军进行袭扰、阻击,搞得敌人晕头转向。一时间,芦苇荡成了敌人的噩梦,敌人每前进一步都要付出巨大代价。

1941年8月1日,日伪军大举进攻苏中,陈修文率领射阳总队配合新四军第3师黄克诚部,一举夺回阜宁、东沟、益林等地。之后,又配合新四军直属队参加了盐阜地区的反攻,相继袭击了湖垛、上冈、伍佑、刘庄、冈门、南洋等地的日伪军,给敌人以沉重打击。

一个多月的反“扫荡”,新四军第3师等部队和陈修文率领的射阳总队共作战130余次,击沉敌汽艇30余艘,毙、伤、俘日伪军3800多人。随后,射阳总队又配合新四军攻克国民党顽固派韩德勤部占领的陈道口、大兴庄等。陈修文在战斗中展现出的指挥才能,受到新四军指战员称赞。

鲜血染红芦苇荡

1942年春,陈修文因积劳成疾,病倒在战斗岗位上。领导十分关心他的健康,派船送他到位于阜宁县侉周村的新四军军部医院休养治疗。

1942年7月,一大批日伪军在浓雾的掩护下,悄然对陈修文所在医院驻地发起突袭。医院警卫队在战斗中被敌人三面包围,一时难以突围,失去保护的医护人员和众多伤病员处于危险之中。

千钧一发之际,陈修文站了出来,立即组织轻伤病员编成战斗队,借助射阳河畔茂密的芦苇丛掩护,运动到敌人侧翼,向日伪军发起攻击。受到突然打击的敌人一下乱了方寸,不知这支部队从何而来。正在他们四下张望的时候,警卫队抓住战机一阵猛冲,从敌人包围圈中撕开一个口子,迅速掩护医护人员和伤病员转移。

陈修文组织战斗队发动侧攻后,吸引了敌人的注意力,他们的阵地顿时成了敌人重点进攻目标。敌军乘坐汽艇开始地毯式搜索,很快发现隐蔽在河边芦苇丛中的陈修文。战友见他有危险,大声向他呼喊:“陈队长,快去稻田隐蔽……”话音刚落,敌人的机枪响了,陈修文不幸身中数弹,倒在芦苇丛边,汩汩流淌的鲜血染红了河水,牺牲时他年仅34岁。

1951年3月26日,四川省南充县人民政府向陈修文家人颁发了“革命牺牲人员家属光荣纪念证”,川北行署追认陈修文为革命烈士。1983年7月30日,经国务院批准,国家民政部追认他为革命烈士。

陈修文的英雄事迹,在江苏盐城和他的家乡四川南充广为传颂。每到清明节,人们手捧鲜花,前往他的牺牲地和故居,深切缅怀这位为人民献身的英雄。盐城市将他的名字刻在“新四军盐阜区抗日阵亡烈士纪念塔”一侧的石碑上。四川省有关部门编辑出版《抗日英烈陈修文》一书,颂扬陈修文的英勇事迹和革命精神。

陈修文生前寄给家人的照片、家书和留下的日记,被他的后代视为传家宝,珍藏至今。儿孙们经常观看、阅读,从中感悟陈修文的革命精神。2014年9月30日,国家设立的首个“烈士纪念日”当天,陈修文长女陈素琼挥笔写下《回忆爸爸》一文,深情回顾父亲生前的点点滴滴,表达对父亲的思念之情和传承父亲遗志的决心。

陈修文的儿子陈志灵是在父亲离家10天后出生的,一生未见过父亲,成为终生遗憾。2022年7月,在父亲牺牲80周年之际,他含泪赋诗,纪念这位平凡而伟大的父亲:“毅别妻儿赴延安,千里跋涉多艰险。家书字字凝深情,日记篇篇抒宏愿。誓以丹心护民众,甘洒热血卫江南。盐城之战显本色,英名长存天地间。”

?相关链接

陕北公学

陕北公学是抗日战争时期中国共产党创办的一所具有统一战线性质的干部学校。

1937年7月,全民族抗日战争爆发后,大批爱国青年从全国各地来到革命圣地延安。为了把大批爱国青年培养成为优秀的抗战干部,1937年7月底,中共中央决定创办一所新的学校——陕北公学。1937年8月,陕北公学开始招收全国各地及海外华侨青年入学。9月9日编班上课,11月1日正式举行开学典礼。

陕北公学的教育方针是:“坚持抗战,坚持持久战,坚持统一战线,实行国防教育,培养抗战干部。”教育内容是中国共产党关于抗战的路线、方针、政策和基本理论,领导武装斗争的基本知识以及对目前时局的认识。陕北公学采取半军事性的编制,注重军事训练,提倡和发扬“忠诚、团结、紧张、活泼”的校风。课程设置为三分军事七分政治,注重理论联系实际,主要内容有:社会科学概论、抗日民族统一战线与民众工作、游击战争与军事常识、时事演讲。

陕北公学始终受到党中央和毛泽东同志高度重视和亲切关怀。毛泽东在繁重的工作中,时常对学校的任务、办学方针等关键问题给予及时的指导,曾两次为陕北公学题词,多次到陕北公学作报告,为学员讲授中国抗日战争的战略与策略问题。

1941年8月底,中央决定将陕北公学与中国女子大学、泽东青年干部学校合并,成立延安大学。

在烽火连天、极端艰苦的抗日战争环境中,陕北公学先后培养出一万多名各方面的革命干部,为团结各个阶层共同抗日,夺取抗战的最后胜利,做出了巨大的历史贡献。毛泽东对陕北公学有很高的评价,他说:“中国不会亡,因为有陕公。”

苏北苏中抗日根据地反“扫荡”

新四军军部驻地随着革命形势的发展,先后经历多次较大的搬迁,每一次转移都承载着战略调整的深意,也深刻影响着华中敌后抗战的进程。

1941年1月,皖南事变发生后,中共中央决定重建新四军军部。1月25日,新四军新军部在苏北盐城成立,继续坚持敌后抗战。

1941年夏季,日军欲乘我军在苏中、苏北立足未稳之际,进行“扫荡”。新四军迎来了军部进驻盐城后的第一场恶战。日伪军出动1.7万余兵力、百余艘汽艇加飞机大炮,对我苏北抗日根据地盐阜地区发动大“扫荡”。

新四军军部及华中局领导机关主动撤出盐城,转入河汊水网密布的乡村野外与之周旋。装备精良的日寇看似长驱直入,实际上对新四军避其锋芒、“旁敲侧击”的打法,却是左支右绌、无计可施,很快陷入新四军南北夹击。新四军第3师主力及地方部队果断转入全面反击,至8月下旬,连续收复阜宁、东沟、益林等城镇,使日军的“扫荡”以惨败告终。

随后,日伪军又接连展开多次进攻,新四军以主动进攻方式,给予敌人迎头痛击。经过连续的反“扫荡”作战,新四军终于巩固了新开辟的苏中、苏北根据地,改善了我军在华中地区的战略态势,提高了根据地军民坚持敌后斗争的信心。

受访者供图

版式设计:扈 硕

责任编辑:唐诗絮

相关文章

抗日战争中人民战争经验与启示

军史钩沉2025-06-19 08:18:02抗日战争敌后战场的那些神奇战法

军史钩沉2021-01-26 10:29:23从抗日战争“敌进我进”说开去

军史钩沉2025-07-24 10:33:4578年前,中国人民抗日战争胜利!

军史钩沉2023-09-03 09:21:24军事论坛丨抗日战争中的伟大战略预见

军史钩沉2025-08-12 08:44:32抗日战争中党领导动员工作的经验与启示

军史钩沉2025-08-05 10:09:41《抗日战争档案汇编》丛书已出版68种455册

军史钩沉2021-09-17 08:54:45“烽火印记——北京抗日战争主题片区特展”开幕

军史钩沉2022-07-08 09:57:25党的建设:锻造中国人民抗日战争的中流砥柱

军史钩沉2025-08-13 08:08:38“拂晓引来了光明”——抗日战争时期的《拂晓报》

军史钩沉2025-01-02 15:37:23

军情热议

军事仿生技术:驱动装备创新与战术升级

作为融合生物学、工程学与军事科学的前沿交叉学科,军事仿生学的核心在于通过系统性解构生物体(以动植物为...日本持续在海外扩张影响,企图成为军事大国

今年是日本宣布无条件投降80周年。军国主义的幽灵始终未离开日本列岛,右翼势力从未放弃成为“军事大国”的...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号