滩地写就的家国之歌——《石臼渔歌》

南京之南,经洪蓝、过晶桥,烟波浩渺的石臼湖映入眼帘。

“天苍苍,水茫茫,石臼湖上是家乡……”当夕阳正落,水天相接,“天空之镜”的美景令人沉醉。82年前,一首穿越抗战烽火的动人歌曲《石臼渔歌》在此唱响。

烽火谱曲:滩地写就的家国之歌

中共溧水区委党史办工作人员介绍,溧水地处苏南抗日根据地核心区,一度成为苏南军民抗日斗争的指挥中心,中共苏皖区委、苏南区行政公署和新四军第六师十六旅旅部等苏南党政军首脑机关转移到溧水,以李巷(今属溧水区石头寨村)为中心开展抗日斗争。

1943年3月,正是苏南抗战的艰苦时期。日伪军在苏南地区实施高频次的“扫荡”和“清乡”,苏南新四军和溧水人民面临抗战的艰难环境。新四军第一师巡视团团员孙海云等渡江南下抵达溧水,听说宿营地附近有湖,便与战友来到石臼湖畔。

《石臼渔歌》词作者孙海云。溧水区委党史办供图

孙海云后来在《石臼湖畔的歌声》一文中回忆,眼前的美景与身处水深火热的苏南百姓形成强烈反差,他触景生情,就在湖滩上即兴写下这首歌的歌词。

新四军文艺干部涂克看到歌词后为其谱曲。随后歌曲在部队和沿湖百姓中传唱开来。同年4月,部队在南岗与日军展开激战。50多名重伤员为不拖累部队,在石臼湖芦苇荡中养伤,其中一名重伤员廖章泉在《石臼湖上的战斗生活》一文中记录了当时的生活:“我们盼望着自己的部队早日取得胜利……每当黄昏时分,在烟波浩渺的石臼湖上,便响起我们悠扬的歌声……”

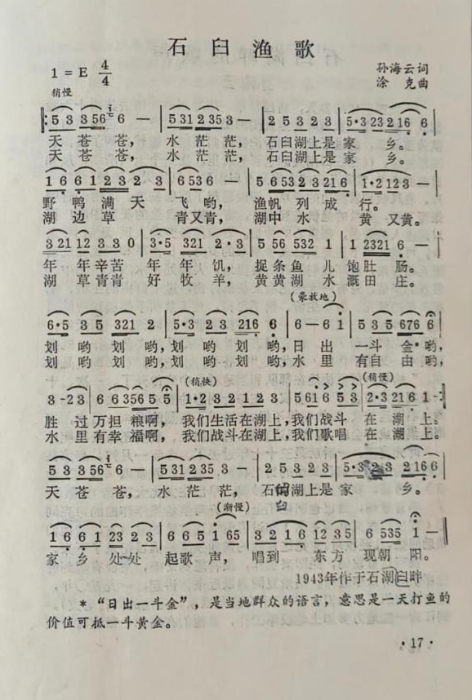

《石臼渔歌》歌谱。溧水区委党史办供图

这首歌诞生于“黎明前的黑暗”,却听不到丝毫悲观情绪。歌中渔民与新四军形象融为一体,既有鱼米之乡的美景,又能感受到军民同心、生产自救的时代强音。

歌声永续:跨越时空的精神共鸣

石臼湖的碧水,不仅倒映着生态之美、发展之变,更蕴藏着永不褪色的红色历史。《石臼渔歌》的旋律,正在溧水焕发新的时代生命力。

“这里是新四军先遣支队司令部驻地、苏南首仗韦岗伏击战的出征地。面前的《石臼渔歌》是新四军在溧水创作的第二首歌曲。”在里佳山村,来自江苏一企业43位学员仔细聆听着讲解员陈美的讲解与演唱。

雕有新四军的行军包及《石臼渔歌》歌谱的石塑。于倩 摄

在邻近的红色李巷,雕有新四军的行军包及《石臼渔歌》歌谱的一尊石塑,也总能引得学员们驻足。《石臼渔歌》已成为党史学习教育的鲜活教材。

陈美介绍,李巷每年都有来自全国各地的游客在此重温初心,仅今年7月份已接待团队80批次。自2020年起,李巷就组建了文工团,向人们演唱这首歌。多年来已演唱百余场次。“这首歌作为溧水红色文化的重要音符,在溧水的青山绿水间传唱,引导着人们在新征程上传承革命精神,砥砺奋进。”陈美说。

责任编辑:左秋子

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号