这就是中国优势 | 经济优势(四)南水北调 —— 人类最大规模的调水壮举

【导语】一百年前,山河破碎,国弱家贫。一百年后,中国已成为世界第二大经济体,世界第一大工业国、第一大货物贸易国和第一大中等收入群体规模国家。在中国共产党的领导下,中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,创造出世所罕见的发展奇迹。中国经济为何能迎难而上实现一个又一个新跨越?如习近平总书记所说,“时与势在我们一边,这是我们定力和底气所在,也是我们的决心和信心所在。”

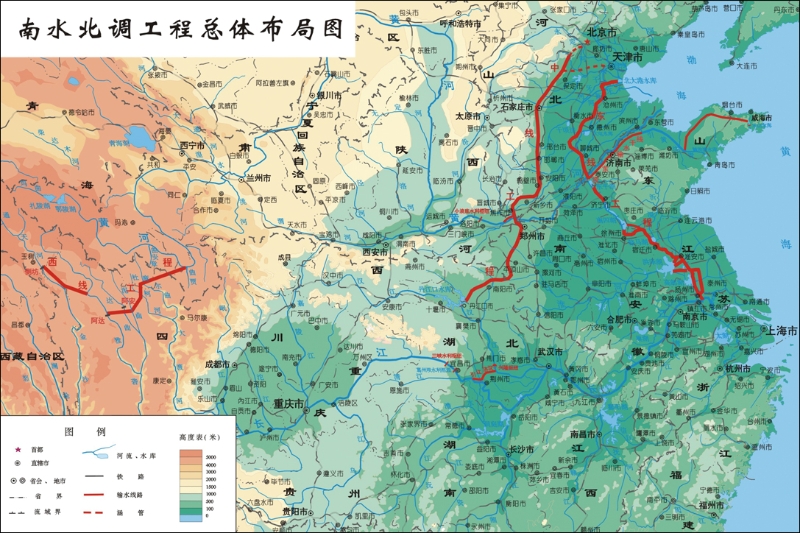

南水北调工程是我国水利史上的一大壮举。整个工程分为三条线,东、中、西线。工程在上世纪50年代便已构想,直到2002年才开始正式动工。2013年东线一期工程完工,2014年中线工程一期完工。

这项为缓解中国北方水资源严重短缺问题的战略性工程,也是世界上覆盖区域最广、调水量最大、工程实施难度最高的调水工程之一。东、中线一期工程通水以来,在保障用水、水质安全、防汛抗旱等方面取得了巨大的综合效益。

从构想到现实

中国水资源短缺,人均水资源量只有世界人均水平的1/4,而且时空分布也不均衡,南方水多,北方水少。

图为南水北调中线工程陶岔渠首,上游通过引水渠与丹江口水库相连,下游与南水北调中线干渠连接。新华社记者 李嘉南摄

1952年秋,毛泽东主席视察黄河,对黄河水利委员会的同志说:“南方水多,北方水少,如有可能,借点水来也是可以的。”

这一伟大构想,开启了改变我国水资源空间分布的新课题。1958年,中共中央发布《关于水利工作的指示》,提出全国范围较长远的水利规划,首先是以南水北调为主要目的,即将江、淮、黄、汉、海河各流域联系为统一的水利系统的规划应加速制订,“南水北调”一词第一次正式见诸中央文件。

此后,南水北调这一伟大构想的实现路径一步步清晰。1978年的政府工作报告提出,兴建把长江水引到黄河以北的南水北调工程;1992年,党的十四大把“南水北调”列入我国跨世纪的骨干工程之一;1995年,南水北调工程开始全面论证;2002年,国务院正式批复《南水北调工程总体规划》,提出先期实施东线和中线一期工程,西线工程继续做好前期工作……南水北调这一伟大工程终于从构想开始变为现实。

世纪工程 南水北调

南水北调规划为东、中、西三线,分别从长江下游、中游、上游向我国北方地区调水。这三条干线,就像是三条巨大的“水脉”,把长江、黄河、海河、淮河相连互通,形成了“四横三纵、南北调配、东西互济”的供水新格局。

图片来源:水利部

——东线,从长江下游江苏扬州市江都区抽引长江水,沿京杭大运河一路北上,到达黄河岸边的东平湖后分成两路,一路过黄河向北到天津,全长1156公里,一路向东给胶东半岛供水,干线全长701公里。

——中线,从湖北丹江口水库自流引水,沿中线主干渠向沿线河南、河北、北京、天津4省市供水,干线全长1432公里。

——西线,规划从长江上游调水入黄河,主要解决黄河上中游地区的缺水问题。目前工程在前期研究论证阶段。

东、中线一期工程,分别于2013年11月、2014年12月正式通水。在汛期,东线工程输水河道将承担泄洪功能,所以输水期在11月至次年5月。而中线工程一年四季均可调水。

十余年攻坚克难

南水北调,简单四字,实现起来谈何容易。建设过程中,广大科技工作者攻坚克难、科学创新,数十万建设者矢志奋斗、顽强拼搏,43.5万移民群众顾全大局,无私奉献。

东线泵站群工程

从调水起点到山东半岛,地面高程升高近40米,这意味着南水要北上,必须实现“水往高处流”。于是,世界最大的泵站群拔地而起——东线一期工程沿线建有34处站点、160台水泵,共计13级泵站。为降低泵站群能耗,1/3水泵使用我国技术人员耗时3年研发的灯泡贯流泵,水流不需转弯便可直接通过。

图为2021年秋汛期间,丹江口大坝开闸泄洪。新华网连迅 摄

丹江口大坝加高

中线的建设难度从丹江口水库便开始显现,要让南水自流进京,需要对丹江口大坝加高14.6米。在一座服役近40年的老坝上重新浇筑“新坝”,难度不亚于甚至超过新修一座大坝。切割出一道道键槽、植入一根根钢筋,施工最高峰时3000人奋战在一线,从2005年开始,加高壮举历时近8年终于完成。升级改造后的大坝加高到176.6米,水库正常蓄水位抬高到170米,与北京形成约百米落差,实现南水自流北上。

中线穿黄工程

另一个前所未有的挑战是穿黄工程。黄河河底地质条件复杂特殊,给施工带来极大困难。压力亦是动力,于是,国内最深的调水竖井、国内穿越大江大河直径最大的输水隧洞、国内水利工程最深的盾构始发等科技创新成果在这里诞生,两条长达4250米的穿黄隧洞,让长江水与黄河成功“握手”。

图为河南郑州荥阳市境内拍摄的南水北调穿黄隧洞进口南岸明渠(无人机照片)。新华社记者 郝源 摄

成败在水质

不仅要往北送水,还要送干净卫生的水。治污顺理成章地成为另一片攻坚战场。在东线,江苏省推行环保问责、一票否决,沿岸仅化工企业累计关停800多家;山东省对沿线城镇污水处理厂进行升级改造。在中线,核心水源地湖北十堰调水前实现“管网全覆盖、污水全收集、收集全处理、处理全达标”治污目标,丹江口库区此前延续多年的网箱养鱼产业被忍痛取缔,河南南阳累计关闭重污染企业800多家,关停转迁污染企业460多家……

舍小家 顾大家

一渠清水能北上,还离不开一个不能被忘记的群体:丹江口库区34.5万移民和中线干线9万征迁群众,告别祖祖辈辈生活的故土,“舍小家、顾大家”默默奉献。

这么短的时间内建成如此大规模、涉及面如此之广的工程,在世界上任何一个别的国家都是不可能做到的。几代人擘画设计、接力奋斗;最大限度地凝聚思想、形成共识;有效解决投资保障、征地移民、治污环保、技术攻关等重大关键制约;全国一盘棋、上下一条心……南水北调集中彰显了中国特色社会主义制度和国家治理体系的鲜明特点和显著优势,让世界见证了中国智慧、中国速度和中国力量。

功在当代 利在千秋

截至2022年1月7日,南水北调东中线一期工程已累计调水突破500亿立方米,其中生态补水累计76亿立方米,为沿线40多座大中城市280多个县市区1.4亿人民群众提供了优质水资源,工程效益持续发挥,广大人民群众获得感、幸福感、安全感显著增强。

南水北调中线向滹沱河进行生态补水。新华社记者 刘诗平 摄

社会效益方面,南水北调东、中线一期工程建成通水之前,由于华北地区水资源过度开采使用和持续干旱,北京、天津、石家庄、济南以及多个城市的百姓饮水安全受到威胁。如今,500亿立方米“南水”源源不断地流向北方,流进千家万户。北京、天津、石家庄等北方大中城市基本摆脱缺水制约,“南水”已成为京津冀地区诸多城市供水的生命线。

经济效益方面,东、中线一期工程通水后,每年可为沿线地区增加工农业产值约500亿元。在建设期间,每年可以拉动全国经济增长0.2~0.3个百分点,可增加就业人口50万~60万人。南水北调工程将京津冀协同发展、黄河流域生态保护和高质量发展、长江经济带发展、长三角一体化发展等重大国家战略在南北方向上连接起来,促进了南北经济大循环。实施南水北调工程,增加了华北地区水资源供给,通过改善水资源条件提高了潜在生产力,为北方经济发展提供了保障,推动了城市产业结构的战略性调整。

生态效益方面,东、中线一期工程通水后,原来被长期挤占的农业和生态用水将逐步得到退还,其中被城市挤占的15亿立方米水量将归还于农业;其次,城市超采的36亿立方米地下水将被逐步替代,北方地区地下水严重超采的局面将逐步得到遏制。南水北调工程显著改善了黄淮海地区的生态环境状况,有效解决了北方一些地区的水质问题,有利于回补地下水,保护当地湿地和生物多样性。中线调水工程为保证调水水质,在输水总干渠两侧建设了生态带,构建生态廊道,成为生态文明建设的重要支柱。

综合自新华社、人民网、央广网、光明日报、湖北日报、水利部南水北调工程管理司官网

责任编辑:徐亚旻

相关文章

这就是中国优势 | 经济优势(四)南水北调 —— 人类最大规模的调水壮举

热点聚焦2022-07-07 17:08:15这就是中国优势 | 经济优势(七)东数西算 —— 中国崛起成为全球算力强国

热点聚焦2022-08-02 15:51:00国家正式全面启动“东数西算”工程

热点聚焦2022-02-18 14:38:08迈好“第一步”实现“十四五”良好开局——习近平的2021

热点聚焦2021-12-30 14:10:41这就是中国优势 | 制度优势(九)中国特色社会主义制度之生态文明制度体系

热点聚焦2022-07-20 14:59:54【二十大时光】各地党员干部群众掀起学习党的二十大精神热潮(湖北)

热点聚焦2022-11-10 08:33:452022两会前瞻 世界期待中国两会之经济发展与对外开放

热点聚焦2022-03-03 14:53:39这就是中国优势|国防优势(二):依靠党的坚强领导——国防科技建设取得重大飞跃

热点聚焦2022-07-15 08:16:032023看中国|首提“加快建设农业强国” 详解中央一号文件

热点聚焦2023-03-20 00:16:30【潮起东方·中国外交之来访潮】法国总统马克龙访华

热点聚焦2023-05-19 19:59:51

热门评论

-

鲁山“丑且贵”的雕塑为何一路绿灯?

回答:牛郎织女雕塑到底花费多少钱,真的需要700多万吗?工程招标过程是否规范,网友质疑的未招标就开工、... -

读懂中国经济须扔掉“灰色滤镜”

新华社北京8月31日电 题:读懂中国经济须扔掉“灰色滤镜” 新华社记者樊宇 -

唱衰中国,只会在事实面前反复碰壁

新华社北京8月11日电 题:唱衰中国,只会在事实面前反复碰壁 新华社记者许苏培 樊宇 美国总统拜登当地时间1... -

遏制打压阻挡不了中国发展的步伐

联合国贸易和发展会议发布的报告显示,2022年中国吸引的外国直接投资达到创纪录的1891亿美元。今年在全球外... -

做抗洪救灾重建家园的主人

新华社北京8月9日电 题:做抗洪救灾重建家园的主人 新华社记者王立彬 当前,京津冀黑吉等省市广大干部群众...

大陆新闻

-

杭州亚运村:“中国风”将让运动员感受东道主热情

中新社杭州9月14日电 (钱晨菲)当杭州亚运会遇上“中国风”,传统文化与现代体育的交织在杭州亚运村里展现得... -

第八届“一带一路”高峰论坛签署21份合作备忘录和协议

中新社香港9月14日电 (记者 魏华都)记者14日了解到,第八届“一带一路”高峰论坛在香港举行期间,各方签署... -

【理响中国】为网络强国建设注入“青春力量”

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视网络安全和信息化工作,明确提出网络强国建设的战略目... -

中国载人登月任务已启动实施 月球熔洞能否被开发成“地下科研基地”?

中新网上海9月14日电 (记者 郑莹莹)中国载人月球探测工程登月阶段任务已经启动实施,探索月球地下世界的“... -

国防部:反对美方为一己私利插手南海问题

中新社北京9月14日电 (记者 李纯)中国国防部新闻发言人谭克非14日就近期涉军问题发布信息并回答记者提问。...

京公网安备 11010502045281号

京公网安备 11010502045281号